‘누우면 죽고 걸으면 산다’는 말이 있다. 몸을 움직이는 것이 그만큼 건강에 도움이 된다는 격언이다.

최근 프랑스 파리에서 열린 세계심장학회(WCC)와 2019 유럽심장학회(ESC) 통합 학술대회에서는 20년 동안 주로 앉아서 생활하는 좌식 위주의 생활(sedentary lifestyle)을 하면 육체적으로 활동적인 생활을 하는 것보다 조기 사망 위험이 두 배나 높다는 연구 결과가 발표됐다.

이 연구는 최대 규모의 건강 관련 장기 연구 중 하나인 노르웨이의 헌트 연구(The HUNT Study; The Nord-Trøndelag Health Study) 분석 결과에 따른 것이다.

논문 저자인 노르웨이 과학기술대 트리나 모홀트(Trine Moholdt) 박사는 “이번 연구 결과는 모든 조기 사망과 심혈관 질환 사망을 예방하기 위해 신체활동이 주는 최대의 건강상 이점을 얻으려면 몸을 계속 움직여야 한다는 사실을 보여준다”며, “비록 이전에 신체 활동을 많이 하지 않고 좀 더 늦은 나이에 하더라도 조기 사망 위험을 줄일 수 있다”고 밝혔다.

활동 정도 따라 세 그룹 분류해 사망 원인 비교

이번 연구의 목표는 22년 동안 신체활동의 변화가 심혈관질환을 포함한 모든 원인으로 인한 사망과 어떻게 관련이 있는지를 평가하는 것이었다.

신체활동과 수명의 관계를 조사하는 대부분의 연구들은 참가자들에게 단 한 번만 신체활동 수준을 질문한 뒤 여러 해 동안 추적 조사를 한다.

그러나 많은 사람들의 신체활동은 바뀔 수 있기 때문에, 시간이 지나면서 나타난 변화가 미래의 사망 위험과 어떤 관련이 있는지를 조사하는 것이 중요하다.

이번 HUNT 연구는 20세 이상의 노르웨이인 2만 3146명의 남녀를 대상으로 각각 1984~1986년, 1995~1997년 그리고 2006~2008년에 조사한 결과를 분석했다.

이번 연구에서는 각각의 시점에서 연구 참가자들에게 여가시간 동안의 운동 등 신체활동 빈도와 지속 시간을 설문 조사한 뒤, 1차와 3차 시점에서의 조사 데이터를 활용했다.

연구 참가자들의 신체활동은 비활동(inactive), 중간(moderate, 주당 두 시간 미만), 높은 활동(주당 2시간 이상)으로 나눠 활동 수준에 따라 그룹을 분류했다.

연구팀은 이 그룹들의 신체활동 데이터를 ‘노르웨이인 사망 원인 등록’ 자료를 활용해 2013년 말까지의 사망 원인 정보와 연결해 조사 연구를 수행했다.

각 신체활동 그룹의 사망 위험은 ‘높은 수준의 활동’ 그룹을 기준으로 비교했다. 그리고 체질량지수, 나이, 성별, 흡연, 교육 정도, 혈압 등과 같이 예후에 영향을 미치는 것으로 알려진 요인들을 조정해 결과를 산출했다.

일주일에 최소 2시간 반은 운동해야

분석 결과, 1984~1986년 및 2006~2008년 조사에서 ‘비활동’인 사람들은 기준 그룹과 비교해 모든 원인으로 사망할 가능성이 2배 정도, 심혈관 질환으로 사망할 위험은 2.7배 높았다.

또 같은 시점에서 ‘중간’으로 활동하는 사람들은 모든 사망원인과 심혈관 질환으로 사망할 위험이 기준 그룹에 비해 각각 60%와 90% 높은 것으로 나타났다.

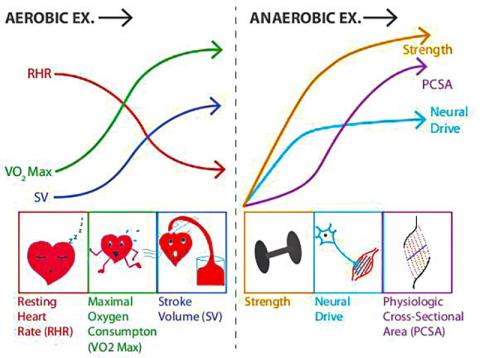

모홀트 박사는 이 결과를 볼 때 성인이 자신의 건강을 최적화하기 위해 해야 할 운동량에는 분명한 권장량이 있다고 지적하고, 보통 강도로 일주일에 150분 혹은 강한 강도로 일주일에 75분 정도의 유산소 운동이 필요하다고 밝혔다.

여기서 중요한 점은 권장 수준 이하의 신체활동이라도 건강에 유익하다는 것.

모홀트 박사는 “운동량보다 개인의 신체 적합성(Physical fitness)이 더 중요하다”며, “임상의사들은 개인별로 개별 조언을 하고, 숨을 강하게 내쉴 수 있는 운동을 포함해 신체 적합도를 개선할 수 있는 적은 양의 운동이라도 실행하라고 권해야 한다”고 강조했다.

좋아하는 신체 활동을 하고, 가능한 한 매일의 일상생활에서 많이 움직이라는 게 그의 조언이다. 예를 들면, 상점에 갈 때 차로 가는 대신 걸어가고, 지하철도 한 정거장 앞에서 내려 걷고, 엘리베이터 대신 계단을 이용하라는 것.

적어도 일주일에 두 번은 심호흡을 충분히 할 수 있는 신체 활동을 하라는 조언이다.

“운동은 삶의 질 높이고 장수에 도움”

그러면 조사 기간 동안 신체활동을 바꾼 사람들은 어떨까. ‘중간’에서 ‘높은 활동’으로 옮겨간 사람들의 사망 위험은 지속적으로 활동적이었던 사람들과 주로 앉아서 생활했던 사람들 사이의 중간으로 조사됐다.

반대로 ‘높은 활동’에서 ‘비활동’으로 바뀐 사람들은 두 조사 시점에서 ‘비활동’으로 나온 사람들과 비슷한 사망 위험을 보였다.

모홀트 박사는 “이번 조사자료에 따르면 전에 비활동적 생활양식을 가졌더라도 사망 위험을 만회할 수 있으며, 가능한 한 빨리 활동적이 될수록 더 빨리 긍정적인 결과를 얻을 수 있다”고 밝혔다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2019-09-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터