2차 대전, 동서 냉전, 그리고 2000년대 이르기까지 미국은 과학에 집중했다. 국방성과 국립과학재단(NFS)을 통해 지출되는 연구비가 1953년 2억6500만 달러에서 2015년 350억 달러로 늘어났다. 인플레이션을 감안했을 때 15배에 달하는 것이다.

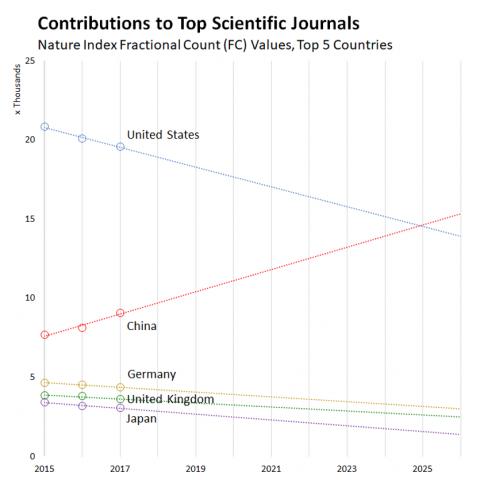

성과도 매우 놀라왔다. 네이처 지표(Nature Index)를 보면 과학기술 분야에 있어서 가장 높은 평가를 받는 논문이 미국에서 가장 많이 발표됐다. 나라별로 보았을 때 가장 많은 수치다. 이어 중국, 독일, 영국, 일본이 뒤를 잇고 있다.

그런데 미국, 독일, 영국, 일본의 논문 수는 계속 줄어들고 있는 중이다. 특히 미국의 감소율이 가장 높은 것으로 나타나고 있다. 반면 중국의 증가율은 급속히 상승하고 있는 중이다. 앞으로 이런 추세가 이어진다면 7년 안에 중국이 1위 국가가 된다.

“세계 최대 14억 인구가 만들어낸 과학기술력”

1일 ‘코스모스매거진(Cosmos Magazine)’은 이런 추세가 놀라운 일이 아니라고 보았다. 지난 2007년 미 국립과학원, 미 공학한림원, 미 의학연구소 공동으로 발표한 보고서에서 이런 상황을 이미 예고한 바 있다는 것.

당시 보고서에서는 중국의 빠른 경제성장으로 과학기술력이 급격히 상승해 미국을 넘어설 것으로 예측한 바 있다. 이후에도 유사한 내용의 보고서가 연이어 발표됐다. 그리고 STEM으로 대변되는 과학교육 개혁으로 이어졌다.

그럼에도 불구하고 상황이 개선되지 않았다. 이런 분위기 속에서 2014년 미국국립과학원회보(PNAS)는 과학기술 분야에 있어 중국의 탁월한 능력이 어디에서 비롯된 것인지 분석한 내용의 보고서를 발표하기에 이른다.

보고서는 4가지 요인을 지목했다.

첫 번째 요인은 중국의 인구다. 미국과 비교해 4배가 훨씬 넘는 14억 명의 인구를 통해 뛰어난 과학자들이 다수 출현하고 있다는 것. 인구 당 과학기술인 수에서 미국보다 뒤질 수는 있으나 전체 과학자 수에서 미국을 압도하고 있다고 보았다.

두 번째 요인은 중국 정부의 과감한 과학기술 투자다. 1999년 이후 지금까지 10년 간 중국 정부는 과학기술과 관련된 대학 등 고등교육기관의 수를 2배 이상 늘렸다. 그리고 이들 교육기관을 통해 과학을 공부하는 학생 수가 급증했다.

2010년 중국 대학에서 과학을 전공한 학생 수가 44%에 달한 것으로 집계되고 있다. 이는 미국의 16%와 비교해 2배가 훨씬 넘는 것이다. 과학전공자 수가 이처럼 늘고 있는 것은 졸업 후 보수 체계와 밀접한 관련이 있다.

중국에서 과학자과 되면 의사, 법률가보다 더 많은 보수를 받는다. 반면 미국에서는 그렇지 않다는 것이 보고서의 지적이었다. 의사, 변호사 등 다른 인기 직업과 비교해 상대적으로 적은 보수를 받고 있다며 미국 상황을 우려했다.

“중국 관료주의 전통이 과학 발전의 원동력”

과학기술력에서 중국이 미국을 앞서게 되는 세 번째 요인은 중국 정부의 해외 과학기술자에 대한 파격적인 우대 정책이다. 지난 2008년 중국은 세계적 수준의 인재 1000명을 영입한다는 내용의 ‘천인계획(千人計劃)’을 발표했다.

‘Recruitment Program of Global Experts’로 번역된 이 계획은 향후 5~10년 동안 세계적 수준의 해외 학자들, 그리고 기업가, 전문기술자, 경영자 등을 영입해 국가 중점 프로젝트, 연구개발, 국영기업과 은행, 산업기술단지 등에 배치하는 것을 목표로 하고 있었다.

해외 인재에 대해 파격적인 대우가 주어진 이 계획은 많은 수의 중국계 미국인 학자들이 중국으로 되돌아갔다. 귀향한 이들 중국인들은 미국 대학에서 중책을 맡고 있거나, 중요한 프로젝트를 수행하고 있었던 인재들이었다.

마지막 네 번째 요인은 중국 정부의 과감한 과학기술 투자다. 1991년 중국은 GDP(국내총생산)의 0.7%를 과학기술 분야에 투자했다. 그리고 2016년 그 규모가 3배인 2.1%로 늘어났다. 반면 같은 기간 중 미국의 연구개발비(GERD)는 GDP 대비 2.4~2.9%를 맴돌았다.

관계자들은 최근 미·중 간의 무역 분쟁, 중국 유학생에 대한 비자 제한 조치가 과학기술 분야에 있어 역전 현상과 무관하지 않다고 보고 있다. 중국이 산업을 이끄는 핵심기술력에서 리더국가가 되려고 하는 반면 미국은 기술유출에 예민한 반응을 보이고 있다.

미국 정부는 중국이 미국의 지적재산을 훔쳐간다는 발언을 서슴지 않고 있는 중이다. 지난달 말 홍콩 ‘명보(明報)’는 “미 국방부가 화웨이(華爲) 등 중국기업들과 미국 대학들과의 산학협력을 규제할 움직임을 보이고 있다.”고 보도했다.

‘명보’는 또 “미국 대학 이공계 분야에서 박사학위를 밟고 있는 3만여 명의 중국 유학생이 미국의 국가이익을 침해하는 것이 아닌지도 살펴보고 있다.”고 전했다. 이는 최근 단행된 중국 유학생에 대한 비자 제한 조치와 무관하지 않다.

이런 상황에서 호주의 연구 분석 전문매체인 ‘더 컨버세이션’ 지는 중국의 과학기술력에 대해 새로운 관점의 분석을 하고 있어 주목을 받고 있다. 중국의 과학기술 발전에 매우 특징적인 사례가 발견되고 있다고 분석했다.

중국의 과학기술 발전 이면에는 오랜 역사를 이어온 관료주의적 전통이 작용하고 있다고 보았다. 시진핑 주석의 리더십에 따라 공산당, 정부 조직, 교육기관 등의 조직이 작동하면서 조직적으로 과학기술력이 상승하고 있다는 것.

다른 나라들의 법과 인권에 기초해 과학기술을 발전시켜온 것과는 매우 다른 양상을 보이고 있다고 분석했다. 관계자들은 이런 양상이 향후에도 이어질 것으로 보고 있다. 미국 등 과거 과학기술을 주도해왔던 나라들에게 불똥이 떨어진 양상이다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2018-07-02 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터