자동차·선박·항공기 대형부품 제작에 유리

각종 부품의 대부분이 금속소재로 이루어지는 제조업 특성상, 제조혁신을 이끌 핵심기술로 ‘금속 3D프린팅’이 각광받고 있다. 금속 3D프린터는 복잡한 형상의 어떠한 금형도 높은 정밀도로 맞춤제작이 가능하기 때문에 시제품 개발부터 양산까지의 제품 라이프사이클(life-cycle) 비용을 효과적으로 절감해준다. 특히 선박, 항공기 등 중대형 수송기기 부품처럼 부가가치가 높지만 다품종 소량생산이 필요한 경우, 가장 효율적인 대안으로 꼽힌다.

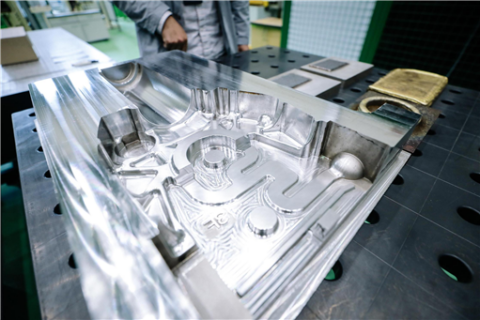

한국생산기술연구원(이하 생기원)이 금속 3D프린팅 분야에 최신 용접기술을 접목하여 중대형 부품 또는 다이캐스팅(Die-casting)* 금형을 보다 신속하고 저렴하게 제조할 수 있는 기술을 개발했다.

* 금형에 소재가 되는 금속을 녹여서 높은 압력으로 강제로 밀어 넣는 정밀주조법

기존 PBF(Powder Bed Fusion)*’ 방식의 3D프린팅 기술은 고출력 레이저장비와 값비싼 분말 재료로 오랜 시간 한 층씩 적층해야하기 때문에 금형이 커질수록 제조단가는 높아지고 생산성은 떨어진다는 단점이 있다. 또한 대형 금속 3D프린터 1대당 가격이 약 10억 원 이상의 고가여서 중소기업들이 이를 도입해 운용하기에도 재정적으로 부담되는 상황이다.

* 파우더분말을 평평히 깔고 레이저를 선택적으로 쏘아 소결시키거나 녹여 적층하는 방식

생기원 첨단정형공정연구그룹 지창욱 박사 연구팀은 이 같은 단점들을 극복하고자 푸시풀(Push-Pull) 방식의 최신 용접기법으로 금속 와이어를 빠르게 적층하는 ‘와이어 아크(Wire+Arc) 3D 적층 제조방식’을 고안하고 관련 공정을 최적화했다.

이 방식은 3D프린팅의 또 다른 방식인 DED(Directed Energy Deposition)*’와 유사하지만, 열원(熱源)을 레이저 대신 고온의 전기불꽃 ‘아크(Arc)’를 사용하고 금속 분말이 아닌 ‘와이어’를 녹여 적층한다는 점에서 차별화된다.

* 고출력 레이저 빔을 금속 표면에 쏘면 순간적으로 녹는 동시에 금속분말도 공급되어 실시간 적층하는 방식

연구팀은 용접기와 로봇, 적층경로설정 소프트웨어 등을 하나의 시스템으로 통합하고 와이어소재, 가스유량, 작업온도 등 각종 공정변수들에 대한 데이터베이스를 쌓아 3D프린팅에 적합하도록 최적화했다.

제작속도 기존 주조공법보다 2배 이상 빨라, 도입비용은 상용 3D프린터 1/10 수준

개발된 기술은 제작할 부품·제품의 캐드(CAD) 도면을 시스템에 입력하면 경로설정 소프트웨어가 최적 적층경로를 선정, 로봇팔에 부착된 용접토치가 그 경로를 따라 와이어를 녹이며 층층이 쌓는 자동화 방식이다. 이 방식은 부품 제작 속도가 기존 주조공법보다 2배 이상 빠르고, 특히 다이캐스팅 금형 제작의 경우 자동화 공작기계로 모재(母材)를 깎아 금형을 제작하는 기법인 CNC 가공법*과 비교해 제조단가는 약 20%, 소재 손실율도 80% 더 낮다. 장비 구축비용도 대형 3D프린터의 10분의 1 수준에 불과해 경제적이다.

* computer numerical control

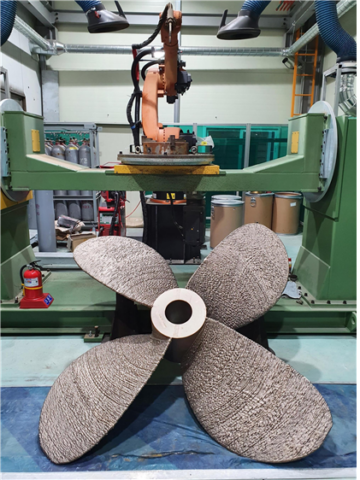

또한 적층 과정에서 이종 소재를 접합하는 용접기법인 ‘클래딩(Cladding)’ 방식도 적용할 수 있는데, 이를 통해 금형의 냉각속도, 내마모성 등을 향상시켜 금형 수명을 늘리고 제품의 치수 안정성까지 높일 수 있다. 연구팀은 이 기술을 이용해 통상 2개월가량 소요되는 2m 크기의 대형 선박 프로펠러를 3주 만에 제작해냈고, 강도·내구성과 같은 물적 특성의 우수성도 인정받아 선박의 외항 항해를 인증하는 일종의 보증서인 ‘선급 인증’까지 받았다.

지창욱 박사는 “개발된 기술은 자동화 용접시스템과 캐드 도면만 갖추면 중소 제조업체들도 쉽게 도입 가능한 고속·저가 3D프린팅 기술”이라며, “향후 적용소재를 철, 알루미늄뿐만 아니라 경량화에 유리한 마그네슘 합금으로 확대하여 항공부품 제작에 활용할 계획”이라고 말했다.

한편, 이번 기술개발은 산업통상자원부의 산업기술혁신사업과 기관 주요사업인 ‘신시장창출지원사업’을 통해 진행됐으며, 현재 관련 SCI급 논문 5편이 발행되고 특허 4건이 출원된 상태다.

- 사이언스타임즈

- 저작권자 2021-04-20 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터