알츠하이머병과 함께 대표적인 신경퇴행성 뇌질환인 파킨슨병 치료에 새로운 희망의 빛이 비쳤다.

미국 캘리포니아대(UC샌디에이고) 의대 연구팀은 유전자 하나를 억제함으로써 도파민 생성 뉴런이 형성되고 파킨슨병 증상이 사라진다는 사실을 쥐 실험을 통해 입증하고 이를 과학저널 ‘네이처’(Nature) 24일 자에 발표했다.

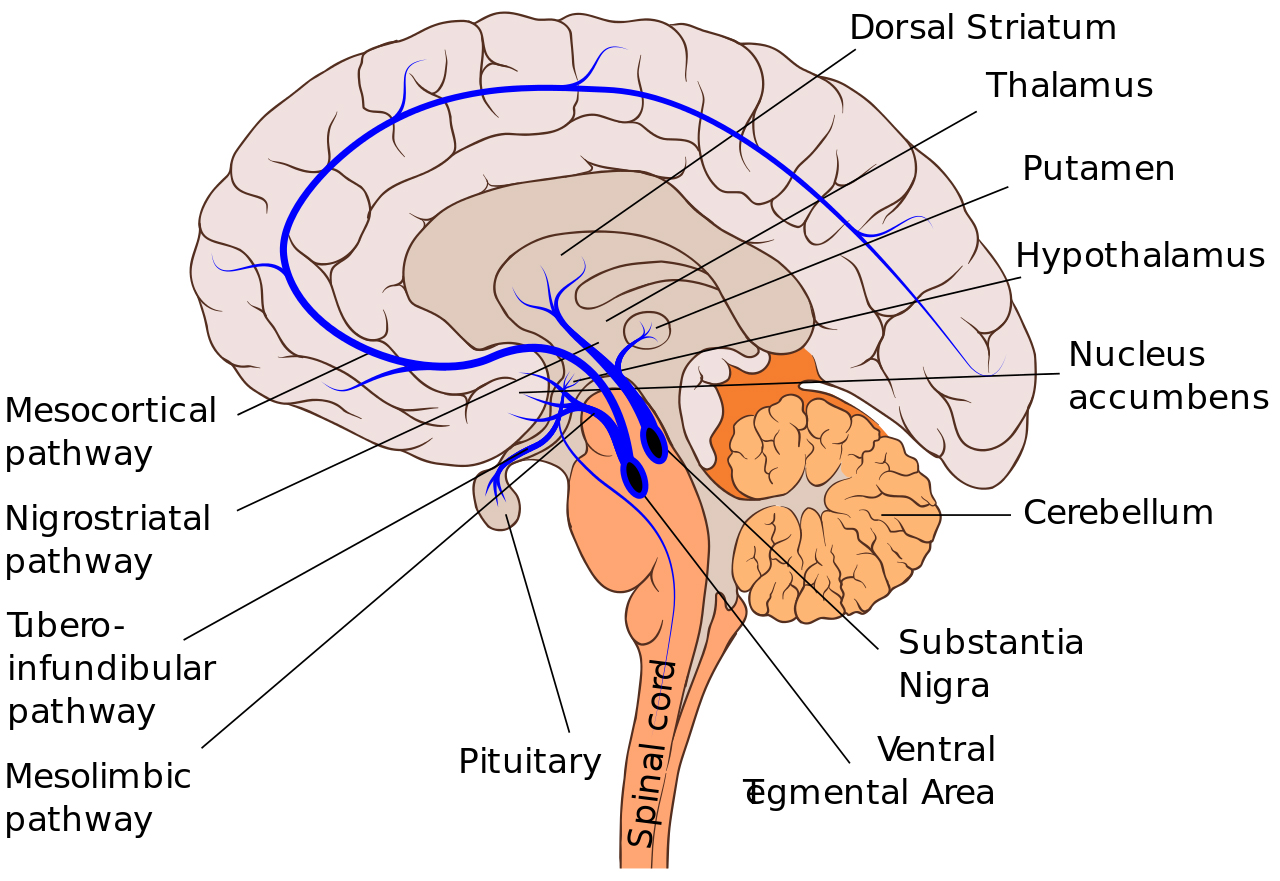

파킨슨병은 신경전달물질인 도파민을 만드는 신경세포가 소실돼, 손이 떨리고 근육이 강직되거나 몸동작이 느려지는 등의 운동장애가 생기는 만성 퇴행성 질환이다.

UC샌디에이고 의대 세포 및 분자의학과 샹-동 푸(Xiang-Dong Fu) 석학교수팀은 쥐 실험에서 PTB라 불리는 단백질을 암호화하는 단일 유전자를 억제하거나 제거하자, 여러 유형의 세포들이 도파민 생성 뉴런으로 변환됐다고 밝혔다.

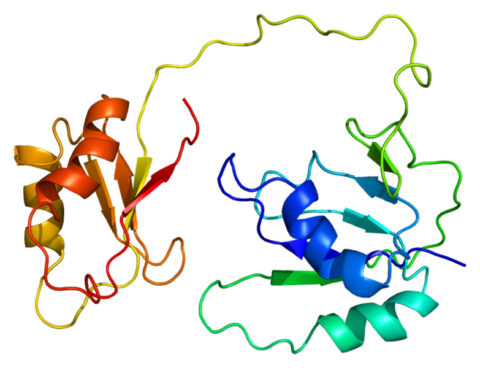

PTB(Polypyrimidine tract-binding protein 1, PTBP1)는 RNA와 결합해 세포에서 유전자를 발현시키거나 억제하는 데 영향을 미치는 단백질로 알려져 있다.

이번 연구 결과는 ‘우연히’ 쥐 실험에서 확인됐으나, 후속 연구를 통해 인체 적용의 길이 열릴 것으로 기대된다.

우연한 발견에서 놀라운 결과

푸 교수는 오랫동안 RNA 기초 생물학 및 RNA와 결합하는 단백질을 연구해 온 것으로 알려진다. PTB 단백질도 푸 교수팀이 수십 년 동안 연구해 온 주제 가운데 하나다.

PTB 같은 단백질의 역할을 연구하기 위해 과학자들은 종종 세포를 조작해 생성되는 단백질 양을 줄인 다음 어떤 일이 일어나는가를 관찰한다.

몇 년 전 푸 교수 실험실의 한 박사후 연구원도 siRNA라는 기술을 사용해 섬유아세포(fibroblasts)로 알려진 결합조직 세포에서 PTB 발현 유전자를 ‘침묵’시킨 적이 있다.

그러나 그 일은 계속 반복해서 수행해야 하는 지루한 작업이어서 푸 교수에게 영구적으로 안정적인 PTB 결핍 셀라인을 구축하기 위해서는 다른 기술이 필요하다고 요청했다. 세포가 너무 느리게 자라는 것도 문제였다

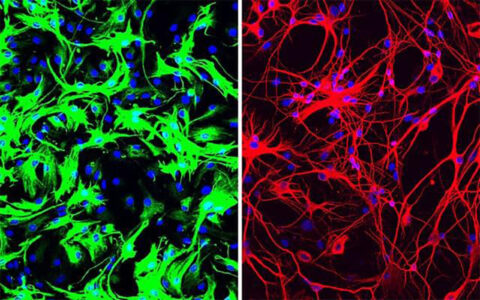

그런데 몇 주 후 이상한 현상을 발견했다. 섬유아세포는 거의 남아있지 않고 대신 배양접시에 뉴런들이 가득 차 있었다.

연구팀은 이같이 우연히 발견한 방법으로, PTB를 암호화하는 단일 유전자를 억제하거나 제거하면 여러 유형의 세포(쥐)들이 직접 뉴런으로 변형된다는 사실을 발견했다.

푸 교수와 다른 박사후 연구원인 하오 치앤(Hao Qian) 연구원은 최근 이 발견을 파킨슨병과 다른 신경퇴행성 질환의 새로운 가능성 있는 치료법에 적용함으로써 큰 진전을 이뤘다.

실험 쥐에서 PTB를 억제하는 단 한 번의 처치로 본래 뇌의 지지세포인 별 모양의 성상세포(astrocytes)를 도파민을 생성하는 신경세포로 전환시켰다. 그리고 이에 따라 실험 쥐의 파킨슨병 증상이 사라진 것으로 확인됐다.

PTB 생성 막기 위한 방법 개발

푸 교수는 “전 세계의 연구자들이 줄기세포나 다른 수단을 사용해 실험실에서 뉴런을 생성하는 여러 방법을 시도해 왔기 때문에 우리도 이런 방법들을 더욱 잘 연구할 수 있고 신경퇴행성 질환으로 손실된 뉴런들을 대체하는데 사용할 수 있다”고 말하고, “상대적으로 더욱 쉬운 방법으로 많은 뉴런을 생성할 수 있다는 것은 매우 경이적인 일”이라고 밝혔다.

실험 쥐에서 인간과 유사하게 파킨슨병을 일으키는 방법은 여러 가지가 있다. 이번 경우에 연구팀은 도파민 유사 분자를 사용해 쥐의 도파민 생성 뉴런에 독성을 주입했다. 그 결과, 실험 쥐는 도파민 생성 뉴런이 소실돼 운동 결핍 같은 파킨슨병과 유사한 증상을 보였다.

연구팀은 이 쥐를 치료하기 위해 먼저 PTB를 만들어내는 RNA에 특이적으로 결합하도록 디자인된 인공 DNA 조각(안티센스 올리고뉴클레오티드 서열, antisense oligonucleotide sequence)을 운반하는 비감염성 바이러스를 개발했다.

이 바이러스를 쥐에게 주입하면 기능성 PTB 단백질이 생성되는 것을 막고 그에 따라 신경 발달을 자극하게 된다.

‘디자이너 DNA 약물’로도 알려진 안티센스 올리고뉴클레오티드(AO)는 신경퇴행성 및 신경근육 질환을 위한 입증된 치료법이다. 이번 논문의 공저자이자 세포 및 분자의학과 주임교수인 돈 클리블랜드(Don Cleveland) 박사가 개발해 현재 척수근 위축증과 임상시험 중인 다른 여러 질환 치료에 대한 미국 식품의약국(FDA) 승인 치료법의 기초를 이루고 있다.

한 번 처치 뒤 석 달 안에 정상으로 회복

연구팀은 PTB AO를 직접 쥐 실험군의 중뇌에 처치했다. 중뇌는 운동 조절과 보상 행동에 관여하며, 파킨슨병에서 전형적으로 도파민 생성 뉴런들이 소실되는 부분이다. 대조군 쥐에게는 내용물이 없는 바이러스나 관계없는 안티센스 시퀀스를 가진 모의 처치를 했다.

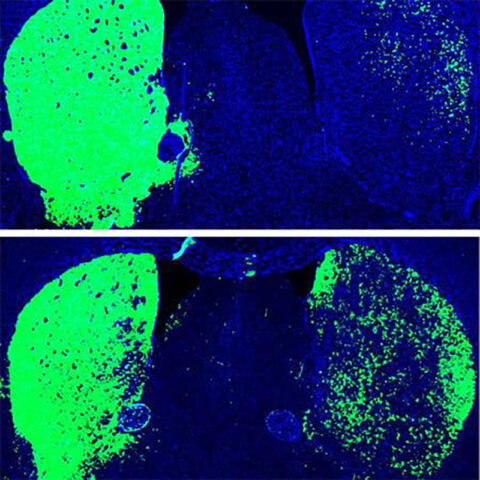

확인 결과, PTB AO를 처치한 쥐에서는 작은 성상세포 군이 뉴런으로 전환돼 신경세포 수가 약 30% 증가됐다. 도파민 수준은 정상 쥐와 비슷한 수준으로 회복됐다.

또한 뉴런들이 성장해 자신들의 프로세스를 뇌의 다른 부분들로 보냈다. 이에 비해 대조군에서는 아무런 변화도 없었다.

사지의 움직임과 반응에 대한 두 가지 다른 측정에서 치료를 받은 쥐는 한 번 처치 뒤 석 달 안에 정상으로 돌아왔고, 남은 생애 동안 파킨슨병 증상이 전혀 남아있지 않았다. 이와 달리 대조군에서는 아무 개선이 없었다.

논문 공저자인 같은 대학 신경과학과 윌리엄 모블리(William Mobley) 석학교수는 “실험 결과를 보고 기절할 만큼 놀랐다”며, “신경퇴행성 질환 치료를 위한 새로운 전략은 병이 이미 진행된 환자들까지도 치료할 수 있을 것이라는 희망을 안겨준다”고 말했다.

인체 시험 준비 위해 특허 출원

그러면 이번 연구에서 부각된 PTB는 어떤 물질인가? 푸 교수는 “이 단백질은 많은 세포에 존재하지만 뉴런이 전구체에서 발달하기 시작하면 자연스럽게 사리진다”고 설명하고, “우리가 발견한 점은 PTB를 강제로 제거하는 것이 세포가 뉴런 생성에 필요한 유전자를 켜도록 하는 유일한 신호”라고 말했다.

그는 “쥐는 사람이 아니기 때문에 연구팀이 사용한 모델은 파킨슨병의 모든 필수적인 특성을 완전하게 재현하지는 않는다”며, “이번 연구는 개념 증명을 제시한다”고 덧붙였다.

연구팀은 다음으로 쥐에게 유전적 변화를 일으켜 파킨슨병을 유발한 모델에서 자신들의 방법을 최적화하고 테스트해 볼 계획이다. 이들은 인체 시험을 위해 PTB AO 치료에 대한 특허도 출원했다.

푸 교수는 “이 방법이 파킨슨병뿐만 아니라 알츠하이머병이나 헌팅턴병, 뇌졸중 등과 같이 신경세포가 소실된 많은 질병의 치료법으로 테스트되고 임상시험 단계에 오르는 것이 꿈”이라고 기대를 밝혔다.

그는 이어 “더 큰 꿈이 있다면 PTB를 타깃으로 해서 유전적 뇌 결함을 치료하고, 뇌의 다른 부분 질환도 고칠 수 있다면 어떨까 하는 생각을 해본다”며, “남은 연구 여력을 이런 질문들에 대한 답을 찾는데 보내겠다”고 강조했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2020-06-25 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터