인간을 비롯한 많은 영장류는 먹고 돌아다닐 때, 심지어는 잘 때조차 무리를 이루는 사회성 강한 동물이지만 약 5천200만년 전까지만 해도 단독 생활을 하는 야행성 동물이었던 것으로 밝혀졌다고 라이브사이언스 닷컴이 9일 보도했다.

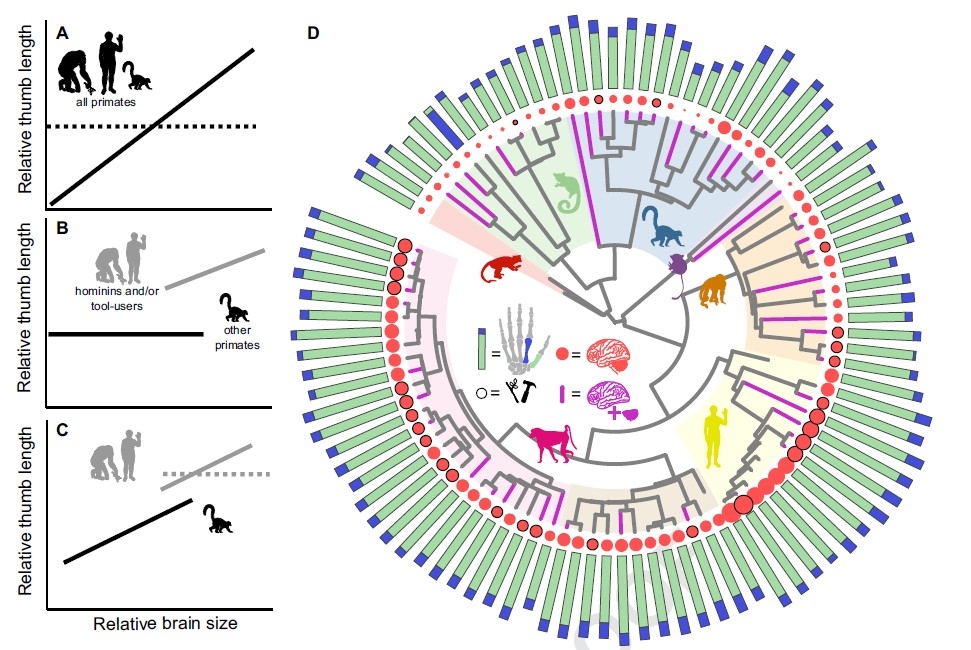

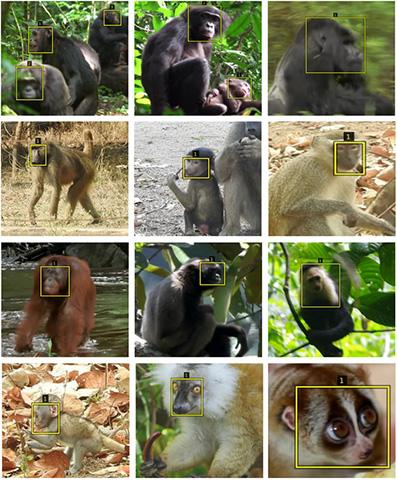

영국 옥스퍼드대학 연구진은 사회적인 습관을 가진 영장류 217종의 진화 역사를 추적한 결과 초기 영장류가 야행성 습관을 버리고 낮시간대에 주로 활동하게 되면서 집단생활을 하게 된 것으로 나타났다고 밝혔다.

또한 다른 사회적 구조가 발달하면서 암수가 고립된 짝을 이루거나 수컷 한 마리가 여러 암컷과 함께 사는 이른바 `하렘'도 발달하게 된 것으로 나타났다.

연구진은 현존하는 종들 사이의 유연관계를 밝혀냄으로써 이들의 조상이 어떤 사회 시스템을 가졌을지 추적했다.

최초의 영장류가 지구상에 살았던 시기는 약 7천400만년 전으로 이들은 오늘날의 원원류(原猿類: 원숭이와 유인원을 제외한 하등영장류)처럼 단독생활을 하며 먹이를 채취했다.

연구진은 영장류의 조상이 원숭이와 비슷해졌을 무렵엔 암수가 모두 포함된 대형 집단을 이뤘을 것이며 다른 사회 구조는 그 후에 나타났을 것이라는 결론을 내렸다.

이들은 현존하는 영장류 가운데 유연관계가 가까운 종들은 대체로 비슷한 사회 구조를 갖고 있지만 침팬지나 고릴라, 오랑우탄, 인간과 같은 대영장류의 경우엔 각기 다른 방식으로 사회를 조직하며 그 가운데서도 인간은 가장 유연성이 크다고 지적했다.

인간 사회는 최소한 어느 정도까지는 영장류 세계 전체에 나타나는 것과 같은 사회구조를 갖고 있어 짝을 이루거나 하렘을 이루고 일부 전통 사회에서는 자매와 모녀, 형제와 부자 같은 동성 혈연 집단을 중심으로 가족이 구성되기도 한다.

한편 이와는 다른 가설도 있다. 즉 사회 구조는 자원의 가용성에 따라 나타나거나 사회구조가 시간이 갈수록 복잡해져 처음엔 단독생활에서 짝으로, 이어 소그룹에서 대그룹으로 발전해 나갔다는 것이다. 이런 가설은 일부 사회적 곤충과 조류에서 나타난다.

연구진은 이런 시나리오의 수학적 모델과 혈통 추적에서 시사되는 시나리오들의 통계적 확률을 계산한 결과 초기 영장류가 단독생활에서 곧장 대그룹으로 이동했을 가능성이 크다는 결론을 내렸다. 이는 가계 분석 결과와도 일치하는 것이다.

연구진은 또 약 5천200만년 전 영장류의 사회구조에 `티핑포인트'가 일어났으며 이후 영장류는 단독생활을 버리고 사회 집단을 이뤄 살았을 가능성이 크다는 결론을 얻었다.

이런 시기가 영장류가 야행성 습관을 버리고 주행성(晝行性) 생활로 전환한 시기와 일치한다는 사실은 큰 의미를 갖는다.

고대 영장류는 큰 눈이 시사하는 것처럼 야간활동을 하는 작은 숲동물이었는데 야간 생활은 포식자를 피하는데는 유리했지만 먹이를 찾기가 어려워 결국 주행 생활로 전환한 것으로 추정되고 있다.

그러나 낮시간대는 포식동물인 독수리가 활동하는 시간이어서 초기 영장류에게 주행성 생활은 밤보다 더 위험했기 때문에 안전을 위해서는 큰 집단을 이루는 것이 합리적이었을 것이라고 연구진은 분석했다.

<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.>

- youngnim@yna.co.kr

- 저작권자 2011-11-10 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터