수많은 생명체가 사는 지구는 온갖 다양한 색상들로 뒤덮여 있고, 우리는 자연과 동식물들의 컬러를 익숙하고 당연하게 받아들이고 있다. 즉 식물의 잎은 녹색이며 사람의 피부는 인종에 따라 조금씩 다르지만, 갈색 또는 검은색의 멜라닌 색소를 지니고 있다.

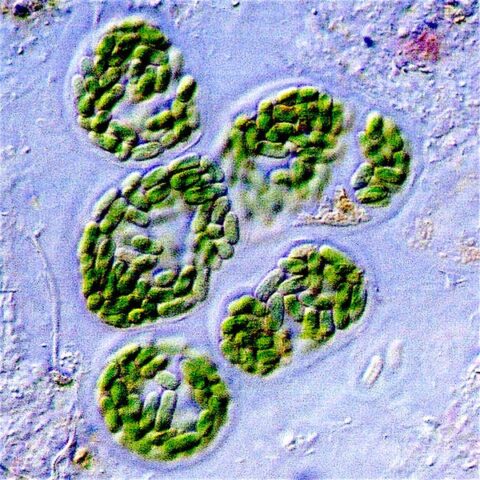

그런데 이러한 생물의 여러 색상은 결코 우연한 것이 아니며, 지구의 오랜 역사를 담고 있으며 생물의 진화 과정과도 매우 밀접한 관계가 있다. 즉 녹색의 엽록소를 지닌 시아노박테리아(Cyanobacteria)에 의한 최초의 광합성은 산소라는 부산물을 만들어냄으로써, 이후 숱한 동식물들이 살아가기 적합하도록 지구의 환경을 크게 바꾸어 놓았다. 또한 사람 피부의 멜라닌 색소는 해로운 자외선을 흡수하여 안으로 침투하지 못하도록 인체를 보호할 수 있게 한다. 이처럼 특정의 색상이 지구 생물의 생존에 결정적인 영향을 끼치기도 하였고, 또한 생물이 종에 따라 다양한 체색을 지니게 된 것은 오랜 진화의 산물이기도 하다.

동식물의 색상뿐 아니라 사람 또는 원숭이와 같은 영장류의 동물이 다양한 색상을 구분할 수 있는 능력을 지니게 된 것 또한 오랜 자연선택 및 진화에 의한 것이다. 사람은 빨강, 파랑, 녹색이라는 빛의 삼원색에 기반한 색각 요소를 기반으로 하여 매우 많은 색상을 구별해낼 수 있는 능력을 지니고 있다.

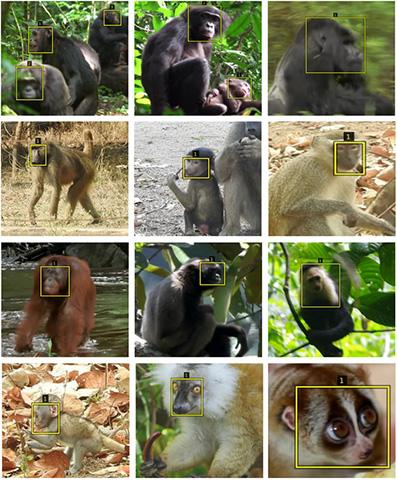

인간보다 더욱 더 많은 색수용체와 복잡한 색각 체계를 지닌 동물도 물론 있는데, 예를 들어 나비류는 대여섯 개의 색 수용체를 가지고 있고, 편광도 볼 수 있는 갯가재는 무려 열 개가 넘는 색 수용체를 지니고 있다. 그러나 포유동물 중 영장류를 제외한 대부분의 동물은 두 개 이하의 색 수용체를 지니고 있어서 다양한 색을 제대로 구별하지 못한다.

개의 경우 노랑과 파랑의 두 가지 색각 요소를 지니고 있어서, 빨간색과 녹색은 제대로 구분하지 못하므로 사람으로 치면 적록색맹과 매우 유사하다. 가령 훈련된 개에게 빨간색 공을 던진 후에 물어오라고 지시할 경우, 녹색의 풀밭 위에 빨간색 공이 멈춘다면 개가 시각만으로는 공을 찾아내기는 어려울 수도 있다.

사람을 포함한 영장류가 다른 포유동물보다 나은 색각 체계를 갖추게 된 것은, 먼 옛날 이들의 조상이 나무 위에서 생활하던 시절에 사과나 바나나 등 과일이 익었는지 색으로 판단하는 과정에서 그렇게 진화하였을 것으로 추정하고 있다. 잘 익어 영양이 풍부한 과일을 보다 나은 색각 능력으로 먼저 알아보고 섭취한 개체들이 자연선택 과정을 통하여 생존했을 것이라는 설명한다.

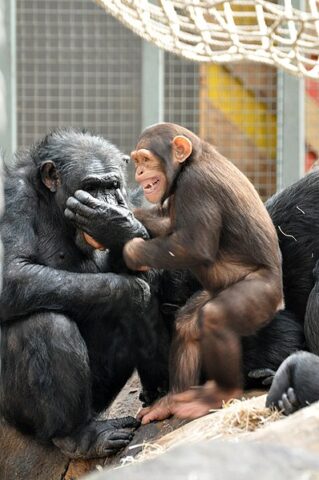

그러나 영장류가 지금과 같은 색각 체계를 발달시켜 온 이유에 대해 좀 다른 방향으로 설명하는 인지과학자도 있다. 즉 영장류가 추가적으로 적록 색각을 갖추게 된 것은, 색상을 통하여 신체의 변화를 표시하고 새끼나 다른 개체의 상태와 표정 등을 잘 파악하기 위하는 과정에서 비롯되었다는 것이다. 예를 들어 암컷의 경우 배란기가 되면 얼굴이나 신체의 일부가 더욱 붉은색을 띠기도 하고, 수컷의 경우 가슴 색깔을 더욱 선명하게 하여 암컷을 차지하는 데에 우위를 점할 수 있다는 것이다.

특히 인간은 이른바 ‘털 없는 원숭이(Naked ape)’라고도 불리는데, 헤모글로빈 색소에 의한 붉은 혈색은 건강 상태나 감정의 변화 등을 더욱 잘 반영하기 때문에, 이를 잘 살피기 위해서 적록 색각이 더욱 진화했다는 설명이다. 먹이를 더 잘 구분하기 위하는 과정이었든 표정이나 상태를 알아차리기 위해서든 아무튼 사람과 영장류의 진화는 색각의 진화와 매우 큰 관련이 있던 셈이다.

사람은 출생과 함께 완성된 색 지각력을 갖추는 것이 아니기 때문에, 갓 태어난 아기들은 흐릿한 시력만큼이나 색을 구분하기도 쉽지 않다. 태어난 지 6개월 정도 지난 아기들을 대상으로 색각에 대한 반응을 테스트해본 결과, 영아들은 색의 스펙트럼 전체 범위를 어느 정도 볼 수는 있지만 강렬한 빨간색은 비교적 쉽게 구분하는 반면에 채도가 떨어지는 파란색이나 노란색은 제대로 구별하기 힘든 것으로 나타났다고 한다. 사람의 색 지각력은 청소년기 후반에야 완성이 되고, 30세가 넘으면 도리어 조금씩 퇴화하는 것으로 알려져 있다.

그런데 인간의 색 지각은 눈의 망막에 의해서만 이루어지는 것이 아니라, 사실은 두뇌의 작용에 의해 결정되는 것이다. 인지과학자나 신경과학 전문가 등은 여러 실험을 통하여 색지각이 뇌의 정보처리에 의한 것임을 입증하고 있는데, 다음 글에서 더 구체적으로 살펴보기로 한다.

- 최성우 과학평론가

- 저작권자 2021-04-23 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터