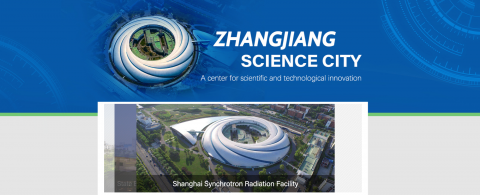

중국의 수도인 베이징으로부터 남쪽으로 약 1,200㎞ 떨어진 지역에 있는 상하이는 세계 첨단기술 산업의 중심지다. 마이크로소프트, 제네럴일렉트릭, 소니, 듀폰, LG 등 90여 개 글로벌 기업의 본사와 연구개발(R&D)센터 및 기업이 입주해있다. 금융업과 제조업을 뒷받침하는 산업 응용 기술 연구를 바탕으로 성장한 상하이는 1992년 ‘장강 첨단기술단지(Zhangjiang High-Tech Park)’ 운영을 시작하며 과학도시로서의 입지를 공고히 했다.

국제학술지 ‘네이처(Nature)’를 출판하는 네이처 출판그룹이 지난해 11월 발표한 ‘네이처 인덱스 과학도시(Nature Index Science Cities)’ 보고서에서 상하이는 세계 3위 과학도시로 평가됐다. 2020년 5위였던 순위에서 미국 보스턴과 샌프란시스코를 제치고 3위에 올랐다. 네이처는 보고서를 발간하며 상하이의 성장은 산학협력 덕분이라고 분석했다. (관련 기사 보러 가기 – 성장하는 과학도시의 조건(1)…인재 영입)

IT도시에서 생명과학 허브로

중국의 ‘경제수도’로 불리는 상하이는 중국 내에서 베이징과 가장 많은 연구 협력을 펼치는 도시다. 1998년 상하이시위원회와 시 정부는 ‘장강(양쯔 강)으로의 결집’이라는 정책전략을 내걸고, 생명과학과 정보기술이라는 양대 첨단기술 산업을 주요 산업으로 하여 이 단지를 집중육성 하겠다는 계획을 밝혔다. 이후 장강 단지는 급속하게 성장했다.

2021년 중국 정부는 장강 단지를 확장하여 이 도시를 생명과학 및 의학 분야에서 국제적으로 영향력이 있는 지역으로 건설하겠다는 계획을 발표했다. 이후 현재는 장강 과학도시(Zhangjiang Science City)라고 주로 불리는 장강 단지는 명실상부 중국의 생명공학 허브가 됐다. 현재 과학도시에는 1만 8,000개 이상의 기업과 440개의 연구기관이 있다. 아스트라제네카나 로셰와 같은 일류 제약회사들은 1994년 설립된 장강파마밸리(Zhangjiang Pharma Valley)에 R&D 센터를 설립했다. 중국과학원(CAS) 약물연구소도 상하이에 위치한다.

신약 개발에 필요한 화학물질을 설계하는 화학자인 리강 중국 난징대 교수는 “화학 연구는 업계의 피드백을 통해 발전하는데, 상하이와 함께 장강 삼각주로 불리는 경제 구역에 관련 회사들이 밀집해 있어 연구가 효율적으로 진행될 수 있다”며 “또한, 이들 회사가 고용 기회를 제공하기 때문에 젊은 과학 인재들의 영입도 수월하다”고 말했다. 장강 삼각주는 상하이시와 장쑤성, 저장성, 안후이성으로 둘러싸인 중국의 거대 첨단 과학 생산 중심지를 말한다.

장강 과학도시는 산업클러스터를 확장하기 위해 다양한 정책을 펼치고 있다. 일단 규제가 유연하게 적용된다. 베이징에서는 복잡한 심사 절차 때문에 생체 시료를 운반하는 데 수개월이 걸린다면, 상하이에서는 단 며칠이면 승인을 받고, 원하는 시료를 연구실로 가져올 수 있다. 보조금 정책도 있다. 이 지역에서 신약을 개발하면 최대 3,000만 위안(약 57억 1,050만 원)의 보조금을 제공한다. 또한, 장강 단지는 처음으로 ‘인재 전용 임대아파트’를 추진했다. 비싼 거주 비용 때문에 필요한 인재 확보가 실패하는 상황을 막기 위해서다.

베이징에도 이와 유사한 ‘중관촌 과학단지(Zhongguancun Science Park)’가 있다. 이 단지에는 칭화대와 중국과학원을 포함한 수십 개의 대학이 모여 있으며, 300여 개 다국적 기업의 R&D 센터가 있다. 캐롤라인 와그너 미국 오하이오주립대 박사는 “베이징과 상하이는 산업 클러스터화를 통한 산학-대학-정부 연구소의 집적 효과 때문에 연구개발이 크게 성장했다”며 “결국 긴밀한 산학협력이 과학지식의 생성을 가속하고, 최전선을 향한 연구를 앞당기는 것”이라고 말했다.

미-중 갈등으로 국제협력 차질 우려

도시의 연구 역량 증가와 함께 국외에서 과학적 경험을 축적한 수백만 명의 학생과 과학자들이 베이징과 상하이로 돌아왔다. 경쟁력 있는 급여와 연구보장 그리고 과학자들을 유인하기 위한 복지 정책 덕분이다. 이들이 함께 생활했던 해외 연구진 그리고 해외에 남은 중국 과학자들 덕분에 국제협력 연구도 활발해졌다. 그리고 이는 중국이 한 단계 더 성장할 수 있는 발판이 됐다.

하지만 미국과 중국의 정치적 갈등 상황 때문에 국제협력 연구에 위기가 다가왔다. 국제 공동연구의 90%가 대면으로 이뤄진다는 점을 고려할 때, 코로나 19 팬데믹 상황도 분명 영향을 미쳤을 것이다. 팬데믹 전후를 비교했을 때 중국과 미국이 공동 저술한 논문은 줄어드는 반면, 유럽연합(EU) 국가들과 공동 저술한 논문이 늘어나고 있다는 점을 고려하면 정치적 상황이 더 큰 요인이 됐다는 분석이다.

네이처는 보고서를 통해 “협력 기회 감소가 도시의 연구력에 어떻게 영향을 미칠 것인지 판단하기는 이른 상황”이라면서도 “정치적 이유로 국가 간의 협력이 끊어지면 베이징과 상하이는 미국이 우위를 점하고 있는 생명과학 분야에서는 미국을 넘어서는 연구를 하기는 어려울 것”이라고 분석했다.

성장하는 과학도시의 조건 시리즈

- 성공하는 과학도시의 조건(1) : 인재영입

- 성공하는 과학도시의 조건(2) : 산학협력

- (추후 공개)

- 권예슬 리포터

- yskwon0417@gmail.com

- 저작권자 2023-03-24 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터