“역사, 경제, 심리학 분야 비문학 문제가 대학수학능력시험(수능) 국어영역 문제로 나오면 풀기 어려운 문제더라도 ‘아 평소에 이 분야 책을 읽을걸’이라고 반성하고는 합니다. 그런데 왜 과학 비문학 문항이 어려우면 ‘문제가 이상하다’며 화부터 내는 걸까요?”

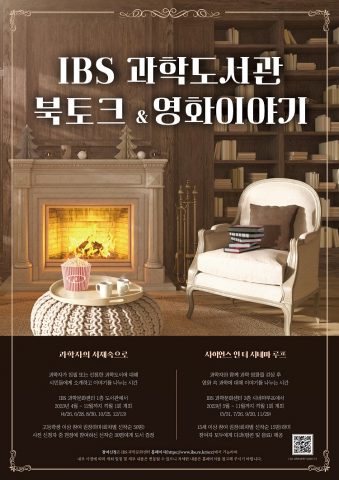

26일 대전 도룡동 기초과학연구원(IBS) 과학문화센터에서 열린 북토크 ‘과학자의 서재 속으로’에 연사로 참여한 이정모 펭귄각종과학관장(前 국립과천과학관장)은 전설의 ‘국어 31번’ 문제를 언급하며 강연을 시작했다. 과학자의 서재 속으로는 IBS가 지난 해부터 시작한 북토크쇼로 과학도서를 주제로 강연을 듣고 과학자와 시민이 대화를 나누는 행사다.

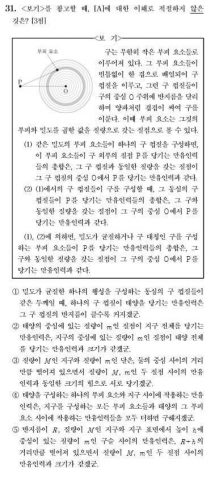

2019년도 수능 국어영역에서는 근대 유럽과 중국의 우주론에 대한 지문을 읽고 만유인력의 개념을 이해해 추론해야 하는 문제가 출시됐다. 오답률이 82%에 육박할 정도로 문제가 어려워 논란이 됐고, 이에 당시 한국교육과정평가원장이 사과를 하기도 했다.

이 관장은 “수학이라는 비자연어로 쓰여진 과학은 언어가 달라 역사가 경제보다 더 어렵게 느껴진다”며 “하지만 놀라운 속도로 과학이 발전하고 있다는 점을 고려했을 때 현대 사회를 살아감에 있어 ‘과학문해력’은 선택이 아닌 필수”라고 말했다.

천동설은 과학일까?

‘털보 과학커뮤니케이터’로 대중에게 잘 알려진 이정모 관장은 현재 7평 남짓한 작은 공간인 펭귄각종과학관을 운영한다. 이 관장은 서대문자연사박물관, 서울시립과학관, 국립과천과학관의 관장으로 역임한 뒤 은퇴했다. 학창시절부터 별명이었던 ‘펭귄’과 각종 과학관의 수장을 맡았던 경력을 고려해 사실상 그의 사무공간인 펭귄각종과학관을 열었다. 12년간 그를 ‘이 관장’이라고 불러온 지인들을 배려하기 위해서다.

이 관장은 청중들에게 ‘천동설은 과학일까?’라는 질문을 던지며 강연을 본격적으로 시작했다. 기원전 4세기. 모든 학문의 아버지로 불리는 아리스토텔레스는 하늘에 보이는 우주는 지구를 중심으로 원운동을 한다는 ‘천동설’을 주장했다. 1000년이 넘게 천동설은 정설이자 진리로 여겨졌다. 하지만 망원경의 발명으로 우주를 관찰하게 되면서 지구가 우주의 중심이라고 하면 설명이 되지 않는 현상들이 발견되기 시작한다.

니콜라우스 코페르니쿠스는 ‘천체의 회전에 관하여’라는 책을 펴내며 지동설을 최초로 주장했다. 당시 분위기라면 이 책은 ‘금서’로 지정되어야 했지만 아무일도 벌어지지 않았다. 책의 내용이 너무 어려워 이해하지 못했기 때문이다. 하지만 이 책을 이해하고 감명받은 인물이 있었다. 바로 갈릴레오 갈릴레이다.

갈릴레이는 일종의 해설서인 ‘두 우주 체계에 대한 대화’를 1632년 발간했다. 책의 제목에서 가늠할 수 있듯, 천동설을 주장하는 과학자들과 대화하는 방식으로 구성된 책이다. 천동설로는 설명이 어렵지만, 지동설로는 설명할 수 있는 ‘관측 결과’들을 제시하며 지동설을 간접적으로 지지했다. 인류 최초의 과학대중서인 셈이다.

이 관장은 “천동설은 틀린 지식이지만 관측, 예측, 수정, 반증 그리고 지동설로 변하는 과학혁명 등 과학의 중요한 요소들을 모두 갖추고 있는 아주 좋은 과학”이라며 “칼 세이건의 말을 빌리면, ‘과학은 지식이 아니라 생각하는 방식’이다”라고 말했다.

과학적 사고: 권위주의에 빠지지 말고 의심해라

‘과학은 생각하는 방식이다’라는 말을 어떻게 이해해야 할까. 현대인들은 아리스토텔레스도 몰랐던 지동설을 알고, 찰스 다윈보다 진화론에 대한 지식이 많다. 하지만 지식이 많다고 현대인들을 ‘좋은 과학자’라고 평가하긴 어렵다. 맞지 않는 천동설을 발전시켜 온 아리스토텔레스, DNA의 구조도 몰랐던 찰스 다윈이 후대에 좋은 과학자라고 불린다. 좋은 과학이란 지식이 아니라 의심하고, 관측하고, 논리를 만들며 생각하는 과정이란 의미다.

태양계를 100억 분의 1로 축소시키면 월드컵경기장 300개를 합한 크기가 된다. 여기서 태양은 지름이 14cm 정도 되는 공, 지구는 볼펜 촉 정도의 크기에 해당한다. 볼펜 촉에서도 아주 작은 존재인 인간이 우주 전체를 내려다보는 일은 앞으로도 없을 것이다. 천동설이 맞는지, 지동설이 맞는지를 직접 관찰할 수는 없지만, 당시의 과학혁명처럼 과학자들은 논리를 통해 무엇이 진실인지를 찾아간다.

이 관장은 “당시의 권위인 ‘아리스토텔레스 주의’에 빠져 과학혁명이 일어나지 않았다면, 과학은 지금처럼 발전하지 못했을 것”이라며 “과학은 의심에 대한 잠정적인 답을 찾아가는 과정이다”라고 말하며 강연을 마무리했다.

- 권예슬 리포터

- yskwon0417@gmail.com

- 저작권자 2023-05-02 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터