북부 아시아와 중앙아시아는 험준한 산맥과 사막이 가로놓여 있어 초기 인류의 이주 연구에서 소홀히 취급돼 왔다.

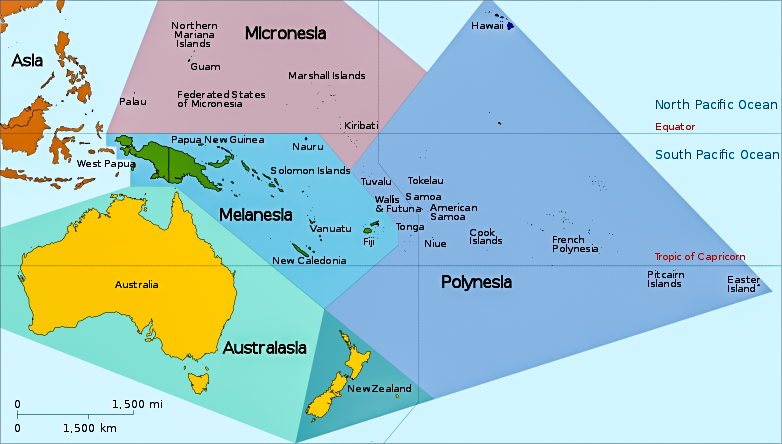

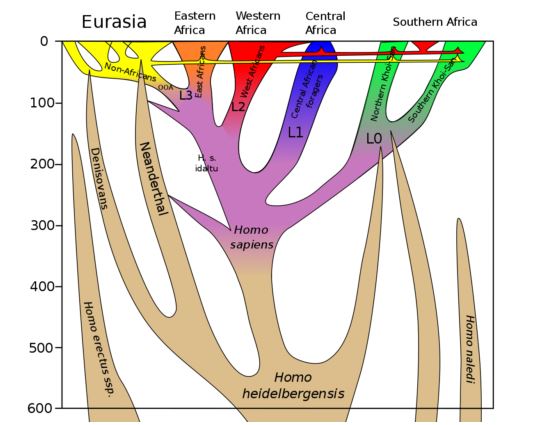

인류의 아프리카 기원설에 따르면 인류는 동아프리카에서 발원해 유라시아와 동남아, 호주로 진출하고 베링해를 건너 미주 대륙까지 이동한 것으로 여겨지고 있다.

그런데 북부와 중앙아시아에는 위로부터 알타이 산맥과 텐샨 산맥, 타클라마칸 사막과 티베트 고원이 이어지며 장벽을 이루고 있는 형국이다. 이로 인해 아시아 쪽으로 영역을 확장한 초기 인류들은 남쪽 이동로를 많이 활용했을 것으로 보았다.

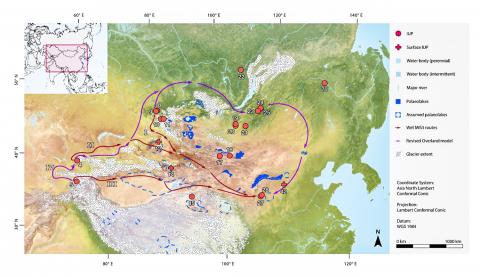

그러나 국제연구팀의 새로운 연구에 따르면 과거에는 이 지역 기후가 지금보다 습해, 이런 험한 지형을 극복하고 이동이 가능했을 것이란 의견을 내놓았다.

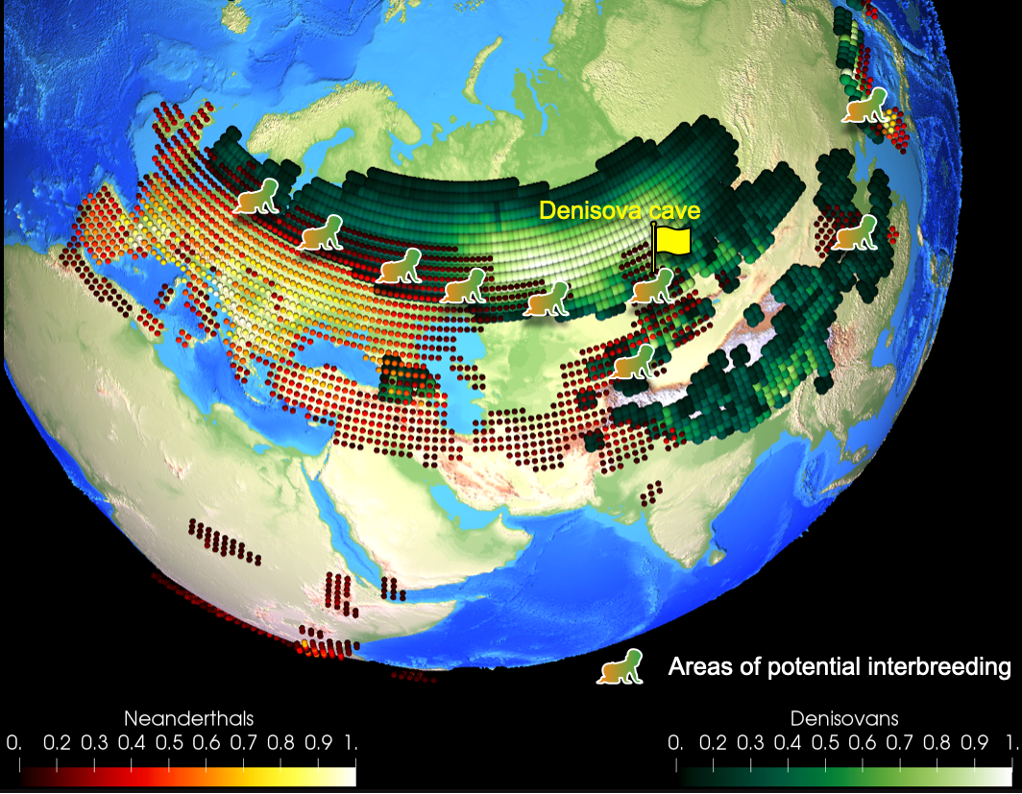

연구팀은 이제 북아시아에서 현생인류가 네안데르탈인과 데니소바인 같은 다른 인류족과 상호작용이 가능했던 지역을 비롯해, 초기 인류의 흔적을 어디에서 찾을 수 있는가를 재고해 보아야 한다고 강조했다.

고고학자들과 고인류학자들은 초기 현생인류가 후기 홍적세(플라이스토세 12만 5000년 전~1만 2000년 전)에 유라시아의 새 지역들로 옮겨가면서 어떤 환경들에 직면했는지를 밝혀내는데 점차 많은 관심을 기울이고 있다.

그동안은 인도양 주변의 남부 루트에 관심이 집중되었고, 북부와 중앙아시아 쪽은 다소 무시돼 왔었다.

이런 상황에서 독일 막스플랑크인류사연구소와 중국 ‘척추동물 고생물학 및 고인류학 연구소’ 연구팀은 과학저널 ‘플로스 원’(PLOS ONE) 최근호에 이 지역들이 기후변화로 인해 인류족의 분산과 상호작용 및 적응 그리고 이동의 핵심 통로로 역동적인 장이 되었다는 주장을 제기했다.

아프리카를 떠나 북아시아를 향해

논문 공저자인 막스플랑크인류사연구소 미하엘 페트라글리아(Michael Petraglia) 교수는 “홍적세 때 현생인류의 이주 경로에 대한 고고학적 논의는 종종 아프리카로부터 인도와 동남아를 거쳐 호주에 이르는 ‘연안(coastal)’ 경로에 맞추어졌다”고 말하고, “북아시아쪽으로는 고비사막과 같은 사막 지역을 피해 시베리아로 가는 길이 논의됐다”고 설명했다.

그러나 지난 10년 동안 오늘날에는 사람이 살기에 적합하지 않은 곳으로 간주되는 지역들이 과거에는 꼭 그렇지 않았을 수 있다는 다양한 증거들이 많이 나타났다.

페트라글리아 교수는 “우리가 이전에 사우다아라비아와 인도 타르 사막에서 연구한 결과를 감안하면 과거에 도외시된 지역에 대한 조사 작업이 인류의 이동로 및 적응에 관한 새로운 통찰력을 제공한다는 사실을 알 수 있다”고 말했다.

실제로 호모사피엔스가 예전에 지금의 아라비아 사막을 통과할 수 있었다면 고비사막이나, 알타이산맥과 텐샨산맥 사이의 중가르 분지 그리고 타클라마칸 사막을 못 넘을 이유가 있을까?

마찬가지로 2008년 러시아 데니소바 동굴에서의 데니소바인 유골 발견과 티베트 바이시야 카르스트 동굴에서 발견된 하악골이 데니소바인의 것이라는 최근의 연구 결과(본지 5월 13일 자 ‘티베트 고원의 첫 인간족은?’)를 볼 때, 알타이산맥과 텐샨산맥 및 티베트고원에서의 인류 발자취는 고위도에 적응한 인류 진화의 창을 열어준다.

고비사막은 한때 푸르렀다?

현재 중앙아시아 고기후 연구를 통해 과거 호수의 범위나 강수량 변화에 대한 옛 기록, 산악지역에서의 빙하 규모의 변화 증거들이 점차 축적되고 있고, 이는 홍적세 기간 동안에 이 지역의 환경이 극적으로 변했을 수 있다는 점을 시사한다.

논문 제1저자인 같은 연구소 닐스 반베저(Nils Vanwezer) 박사과정생은 “환경 장벽들을 토대로 과거의 인류 이동 방향이 여러 갈래였는지를 테스트하기 위해 기후 기록과 지리학적 특성을 빙하의 GIS 모델에 포함시켰다”고 말했다.

그는 “인류는 ‘빙하기’ 환경에서 실제로 남부 시베리아를 통해 북쪽으로 둥근 호를 그리며 여행하지 않을 수 없었던 반면, 좀 더 습한 환경에서는 ‘푸른’ 고비사막을 포함해 수많은 대체 경로가 있었을 것이란 사실을 발견했다”고 설명했다.

연구팀은 고대 환경 기록들을 비교해 볼 때 국지적 및 지역적 조건들이 과거 이 아시아 지역들에서 매우 달랐다고 확신하고, 인류는 이동을 위해 이 경로 모델들을 이용했을 것으로 보고 있다.

어디서 왔다 어디로 가는가?

논문 공저자인 같은 연구소 패트릭 로버츠(Patrick Roberts ) 박사는 “이 통로들은 홍적세 인류가 이동을 위해 실제로 이용한 명확한 통로가 아닐 수 있으나, 그동안 고고학에서 도외시됐던 아시아 새로운 지역에서의 인류 출현과 이주 그리고 다른 인류족과의 상호작용을 탐구해야 한다는 점을 시사한다”고 강조했다.

그는 “인류의 적응성에 대해 점차 더 많은 것을 발견해 가고 있다는 점을 생각할 때 오늘날의 사막이나 산악 빙하의 한가운데서 초기 현생인류의 자취를 발견하는 것이 놀랄 만한 일은 아니다”라고 덧붙였다.

논문 공저자인 니콜 보이빈(Nicole Boivin) 막스플랑크인류사연구소 고고학부장은 “이 모델들은 이전에 잊혀졌던 북부와 중앙아시아 지역에서의 새로운 연구와 현장조사를 촉진할 것”이라며, “이 지역의 인류 도착에 대한 모델을 테스트하기 위해 앞으로 수년 간 연구를 계속하겠다”고 밝혔다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2019-06-03 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터