티베트 고원에서 발견된 첫 인간족(hominins)은 데니소바인이라는 연구가 발표됐다.

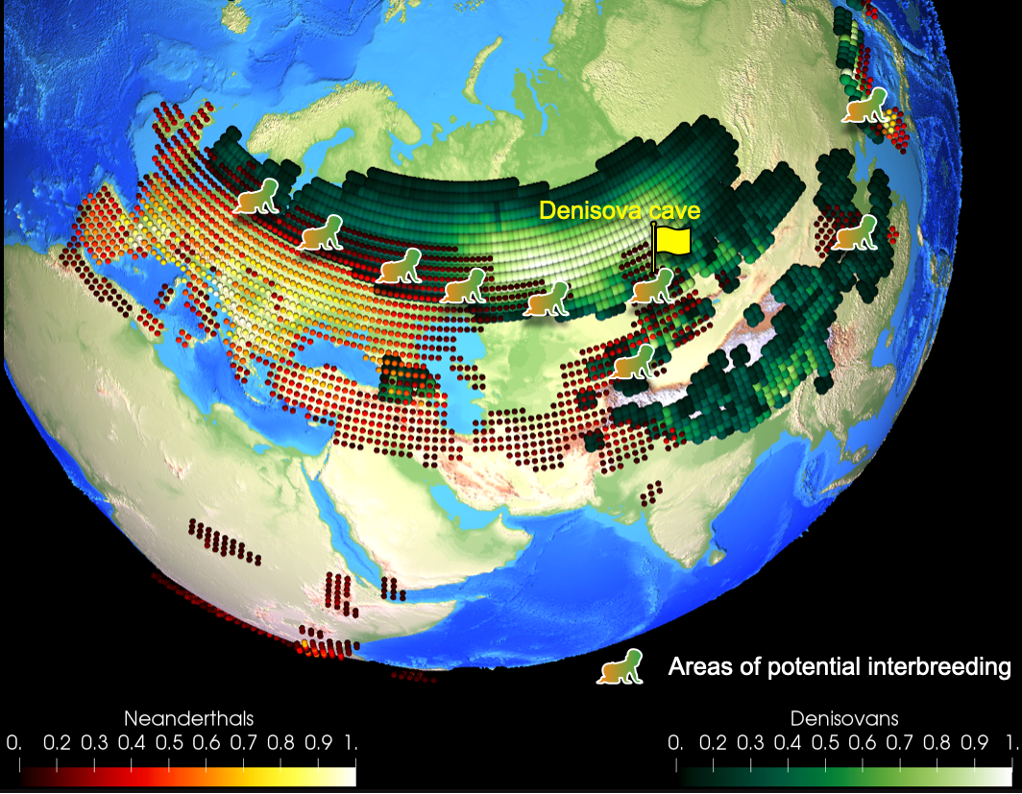

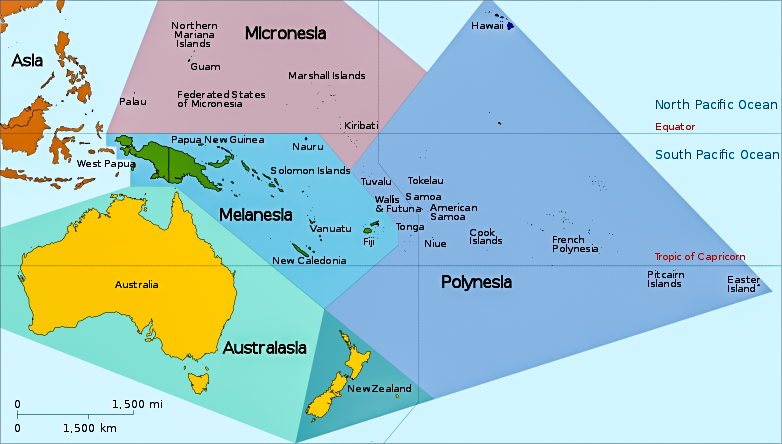

이에 따라 데니소바인(Denisovans)이 아시아 북부에서부터 동남아 섬지역에 이르는 광범위한 지역에 더욱 많은 수가 거주했을 것이라는 심증이 굳어지고 있다.

미국 뉴욕타임스와 영국 BBC, 로이터 등 주요 언론은 지난 2일 데니소바인이 고위도 지역에 살았던 고인류라는 점 등을 부각시키며 주요 뉴스로 보도했다.

과학저널 ‘네이처’(Nature) 최근호에 발표된 이 연구는 독일 막스플랑크진화인류학연구소(MPI-EVA)와 중국 연구팀이 1980년 티베트에서 발견된 고인류 하악골을 분석한 결과다.

“데니소바인, 아시아에 널리 퍼져 살아”

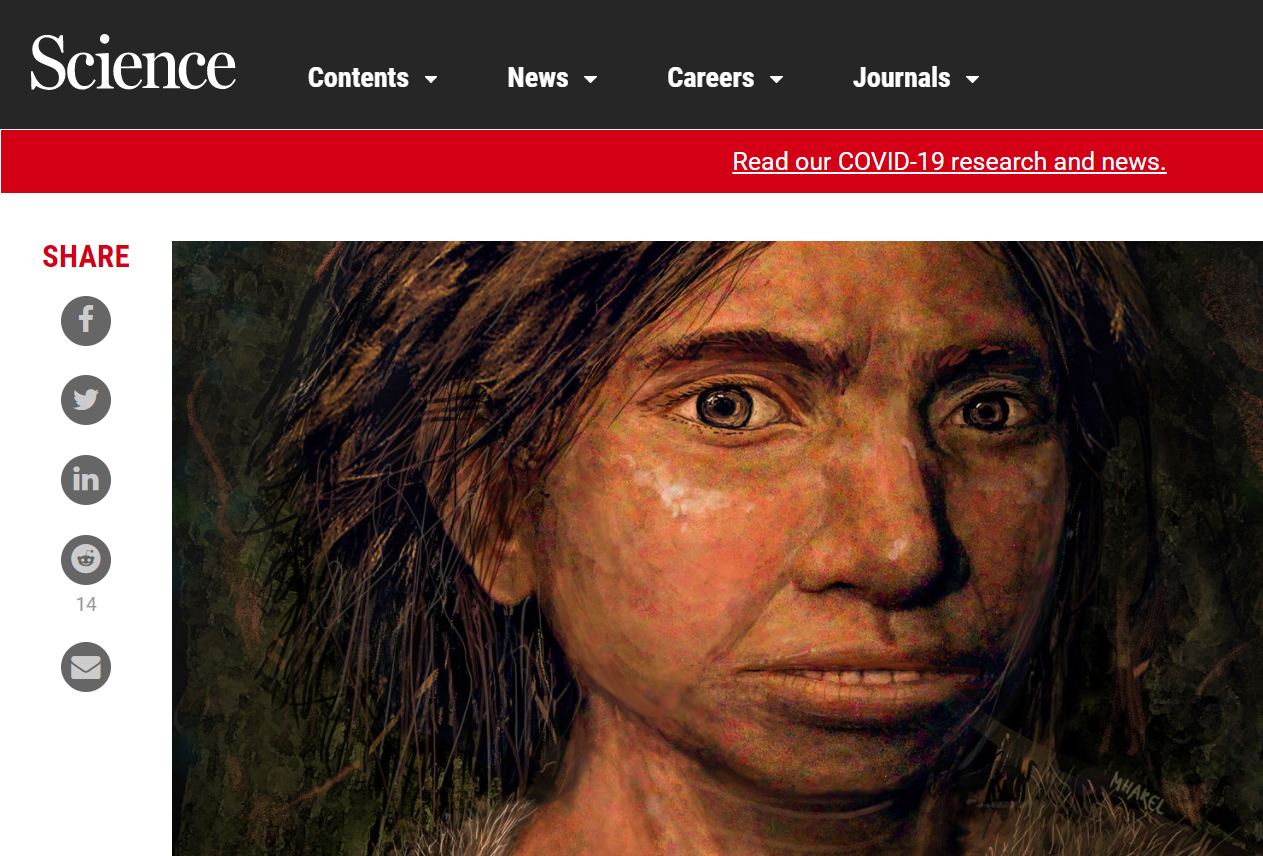

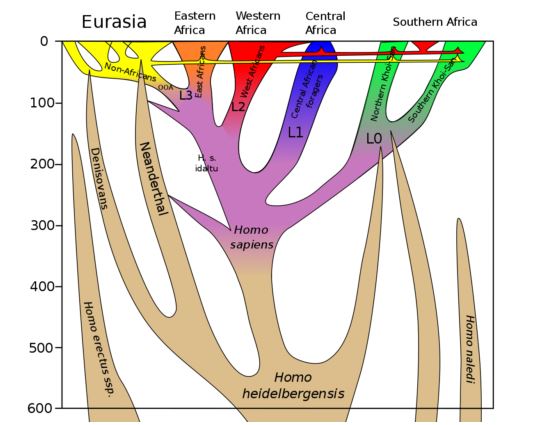

네안데르탈인의 멸종된 자매 그룹인 데니소바인은 2010년 시베리아 알타이산맥의 데니소바 동굴에서 손가락 화석 뼈가 발견되면서 세상에 알려졌다.

당시 막스플랑크진화인류학연구소 스반테 패보(Svante Pääbo) 박사팀은 이 화석 뼈의 유전체를 분석해 이 뼈의 주인이 네안데르탈인과 유전적으로 구별되는 호미닌군에 속한다는 사실을 밝혀냈었다.

같은 연구소의 장-자크 위블랭(Jean-Jacques Hublin) 인류진화부장은 “데니소바인의 DNA 흔적은 오늘날의 아시아인, 호주 원주민, 멜라네시아 인구군에서 발견되며, 이것은 이 고인류가 한때 널리 퍼져 살았음을 시사한다”며, “그럼에도 불구하고 지금까지 이 고인류 그룹을 대표하는 유일한 화석들은 데니소바 동굴에서 발견된 것이 전부였다”고 말했다.

잘 보존된 16만년 전의 하악골

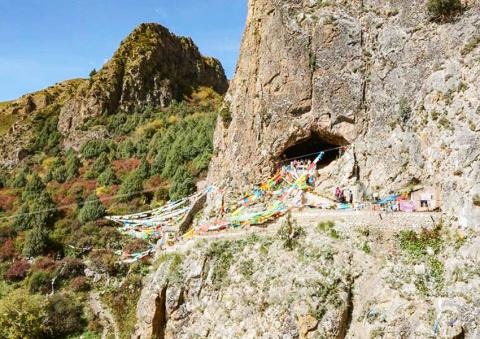

이번 연구 대상은 중국 티베트 고원지대에 있는 샤헤(Xiahe)의 바이쉬야 카르스트 동굴(Baishiya Karst Cave)에서 발견된 호미닌의 하악골이다.

이 화석은 원래 1980년 그 지역의 한 수도승이 발견해 티베트불교 지도자인 6대 군-탕 생불(Gung-Thang Living Buddha)에 진상한 뒤 다시 란주(Lanzhou)대학에 기증됐다.

이후 란주대의 파후 첸(Fahu Chen)과 동주 장(Dongju Zhang) 박사팀이 2010년부터 이 하악골이 발견된 지역과 동굴 일대를 조사해 왔고, 2016년부터 독일 막스플랑크진화인류학연구소의 인류진화부와 협력해 이 화석에 대한 공동 연구를 수행했다.

연구팀은 초기에 이 화석에 보존된 DNA 흔적을 찾아내지 못했다. 그러다 어금니 하나에서 단백질을 추출하는데 성공해 성과를 얻을 수 있었다.

MPI-EVA와 덴마크 코펜하겐대에 재직하고 있는 프리도 벨커(Frido Welker) 박사는 “하악골에 있는 고대 단백질은 심하게 분해돼 현대의 단백질과 명확하게 구분된다”며, “단백질 분석 결과 이 샤헤의 하악골이 알타이 데니소바인과 밀접한 관계에 있는 호미닌 개체군임을 알 수 있었다”고 설명했다.

원시적인 얼굴 모양과 큰 어금니

하악골 보존 상태는 양호했다. 견고하게 생긴 원시적인 모습과 거기에 붙어있는 매우 큰 어금니는 이 하악골이 알타이 데니소바 동굴에서 나온 네안데르탈인 및 데니소바인 표본과 해부학적 특징을 공유하는 중기 플라이스토세 호미닌에 속한다는 사실을 시사했다.

연구팀이 착안한 것은 이 하악골에 부착돼 있는 무거운 탄산염 표층. 이 표층에 U시리즈 연대측정 방법을 적용해 분석하자 적어도 16만 년 전 화석이라는 사실이 드러났다.

연대측정을 수행한 국립대만대 지구과학과 추안-추 셴(Chuan-Chou Shen) 박사는 “연대를 가장 작게 잡아도 데니소바 동굴에서 발굴된 가장 오래된 표본과 같다”고 말했다. 티베트연구소장인 파후 첸 박사는 “샤헤의 하악골은 티베트 고원 최초의 호미닌 화석일 가능성이 있다”고 밝혔다.

이 호미닌들은 호모사피엔스가 이 지역에 도착하기 훨씬 이전에 고위도의 저산소 환경에 적응했다.

동아시아 호미닌 진화사 연구에 기여

이전의 유전학 연구에서는 오늘날 히말라야 지역에 살고 있는 인구군이 자신의 유전체에 고산 적응 유전자인 EPAS1 대립유전자를 가지고 있는 것으로 밝혀진 바 있다.

이 유전적 특성은 데니소바인들에 의해 전해져 특정 환경에 적응할 수 있도록 도움을 받은 것으로 볼 수 있다.

동주 장 박사는 “고대 호미닌은 현대 호모사피엔스가 이 지역에 도착하기 훨씬 이전인 중기 플라이스토세에 티베트 고원에 도착해 고위도의 저산소 환경에 성공적으로 적응했다”고 강조했다.

위블랭 박사에 따르면 중국에서 발견된 다른 표본들과의 유사성을 볼 때 현재의 아시아 화석 기록에서 데니소바인의 존재를 확인할 수 있다는 것.

그는 “이번 분석은 동아시아 지역 중기 플라이스토세 호미닌들의 진화 역사를 더욱 잘 이해할 수 있는 길을 열었다”고 평가했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2019-05-13 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터