약32만년 전 동아프리카의 초기 인류가 멀리 떨어진 그룹들과 거래를 하기 시작했고, 색소를 사용했으며, 초기 석기시대 것보다 더 정교한 돌 도구를 제작했다는 연구가 나왔다.

이들의 활동은 호모 사피엔스의 가장 오래된 화석 기록과 시기가 거의 동일하며, 이전에 동아프리카에서 발견된 증거보다 수만 년 앞서는 것이다. 중석기 시대인들의 특징인 이런 행동 양태는 이전 수만 년 동안 존재해 왔던 기술과 삶의 방식을 대체하는 혁신을 이뤘을 것으로 보고 있다.

미국 스미소니언 국립 자연사 박물관 인류학자와 국제협동연구팀은 이 같은 사실을 새롭게 밝혀내 과학저널 ‘사이언스’(Science) 15일자에 세 편의 논문으로 발표했다. .

인간의 진화 역사에서 이정표가 될 만한 이 증거들은 케냐 남부의 올로제세일리 분지(Olorgesailie Basin)에서 발견됐다. 이 지역에는 초기 인류의 삶을 들여다 볼 수 있는 1백만년 이상의 고고학적 기록이 보존돼 있다.

엄청난 환경 변화의 시기에 행동변화 나타나

논문에 따르면 이 같은 행동양태는 이 지역에 엄청난 환경적 변동이 발생했던 시기에 나타났다. 연구팀은 지진이 자연경관을 바꿔놓고 기후가 다습과 건조 사이를 오락가락 하는 예측할 수 없는 조건 속에서 기술 혁신과 사회적 교환 네트워크 및 상징적인 초보적 의사소통은 초기 인류가 생존하고 필요한 자원을 얻는데 도움이 됐을 것이라고 말한다.

국립 자연사 박물관 인간 기원 프로그램(Human Origins Program) 책임자인 릭 포츠(Rick Potts) 박사는 “정신적으로 더 큰 능력과 더욱 복잡한 사회생활을 포함하는 이 같은 매우 정교한 행동양태로의 변화는 우리 인류의 혈통을 다른 초기 인간과 구별 짓는 분기점이 됐을 것”이라고 말했다.

포츠 박사는 케냐 국립박물관과 협동으로 올로제세일리에서 ‘인간 기원 프로그램’ 연구를 30년 이상 이끌어왔다. 그는 초기 인류가 진화하는 동안 직면했던 적응 도전에 대해 기술한 이번 ‘사이언스’지 논문 세 편 중 한 편의 제1저자로 참여했다. 조지 워싱턴대 인간 고생물학 고등연구센터 앨리슨 브룩스(Alison Brooks) 교수는 초기 자원 교환과 색체 물질 사용의 증거에 초점을 맞춘 두 번째 논문을 기술했고, 버클리 지질연대학 센터의 앨런 데이노(Alan Deino) 박사팀이 세 번째 논문에서 중석기 시대 유물 발견에 대한 연대기를 자세히 기술했다.

30만년 전의 물물교환 네트워크

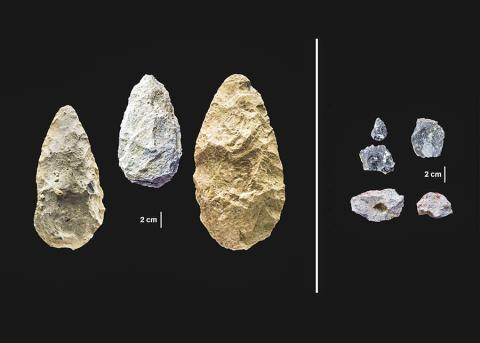

올로제세일리 분지에서는 약120만년 전부터 인간이 살았다는 증거가 있다. 수십만 년 동안 사람들은 거기에 살면서 돌을 잘라서 만든 큰 손도끼를 사용했다. 포츠와 브룩스 박사팀은 2002년부터 시작해 이 분지에서 기존에 발견된 것들보다 훨씬 작고 조심스럽게 다듬어진 다양한 돌 도구들을 발견했다. 데이노 박사와 공동연구자들이 동위원소로 연대를 측정한 결과 놀랍게도 32만년~30만5000년 전에 만들어진 것으로 나타났다.

이 도구들은 신중하게 다듬어졌고 여러 용도에 쓰였던 큰 돌도끼보다 용도가 더 전문화돼 있었다. 많은 도구들이 손잡이나 자루에 부착될 수 있도록 디자인돼 유사시 던질 수 있는 무기로도 사용 가능했다. 이와 달리 긁개나 송곳 같은 모양을 한 돌도구도 발견됐다.

더 이른 시기의 돌도끼들은 그 지방에서 나는 돌을 사용해 만들었으나, 스미소니언팀은 중석기 시대 유적지에서 그 지방 것이 아닌 흑요석으로 만든 작은 돌촉들을 발견했다. 연구팀은 올로제세일리에서 크고 형태가 다듬어지지 않은 날카로운 화산암 덩이들도 발견했는데, 그 안에는 흑요석의 흔적이 없었다.

이 흑요석의 다양한 화학적 조성은 거기에서 여러 방향으로 15~55마일(24~89㎞) 떨어진 넓은 지역에서 나는 흑요석과 일치했다. 이것은 그 옛날에 가치 있는 돌을 운반할 수 있는 교환 네트워크가 존재했다는 것을 시사한다.

“의사소통과 유대관계 위해 색조 활용”

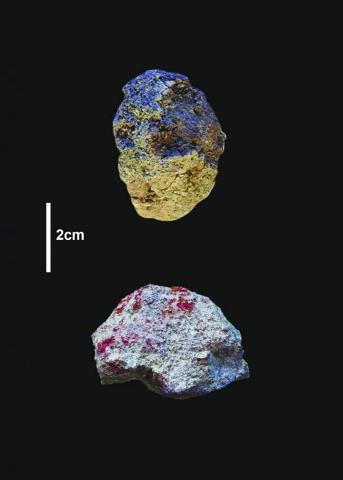

연구팀은 또 암석이 착색물질로 사용되었다는 증거와 함께 유적지 현장에서 각각 망간과 황토가 들어있어 검은 색과 빨간 색을 내는 암석들을 발견했다. 포츠 박사는 “이 착색이 무엇에 사용되었는지 모르지만 고고학자들은 종종 이를 복잡한 상징적인 의사소통의 원천으로 받아들인다”며, “오늘날 정체성을 표시하기 위해 색깔이 옷이나 깃발에 쓰이듯 당시에는 동맹관계에서 소통을 하고 멀리 있는 그룹들과 유대관계를 유지하는데 도움이 됐을 것으로 보인다”고 말했다.

연구팀은 무엇이 이같이 인간 행동에 근본적인 변화를 일으켰는지 알아보기 위해 다양한 출처에서 나온 자료들을 통합해 유물 사용자가 살았던 고대 환경을 평가하고 재구성했다. 이들의 연구 결과는 이러한 행동양태가 출현한 시기가 자연 환경과 기후가 변화하면서 가용 자원 획득을 보장할 수 없던 때였다는 것을 나타낸다.

지리학과 지구화학, 고식물학 및 동물상(動物相)의 증거들을 보면 36만년 전부터 시작해 장기간에 걸친 기후 불안정이 그 지역에 영향을 미쳤고, 동시에 지진이 일어나 지속적으로 자연경관을 변화시켰다.

일부 학자들은 건조한 환경에 대응해 초기 인류가 점진적으로 진화해 왔다는 이론을 펴나 포츠 박사는 이번 연구 결과가 다른 대안을 지지한다고 말한다. 즉, 환경 변동은 올로제세일리 거주자들에게 심각한 도전을 안겨주었고, 어려운 시기에 자원을 확보할 수 있는 가능성을 높일 수 있도록 기술과 사회구조 변화를 촉발했다는 것이다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2018-03-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터