달리는 도중 넘어져서 피부가 쓸리더라도 우리 몸은 놀라운 회복력으로 다시 나아지곤 한다. 하지만 상처 입은 기관 전체를 재조립하는 것은 불가능하다. 예를 들어, 높은 곳에서 떨어져 뼈가 부러지더라도 결국 다시 붙을 수는 있지만, 뼈가 통째로 없어진 경우 처음 모습으로 재생시키는 일은 쉽지 않다. 그렇기에 자연에서 발견되는 재생(regeneration) 사례는 연구자들의 오랜 관심 분야였다. 도마뱀은 위협을 받으면 도망가면서 꼬리를 잘라버리지만 곧 다시 재생된다. 불가사리는 잘린 팔에서 몸 전체를 되살릴 수 있고, 지렁이는 절반으로 잘리더라도 중요 장기가 있는 머리 부분은 살아남아서 꼬리 부분을 복구한다. 만약 이러한 재생 원리가 밝혀져서 사람의 손상된 장기에도 적용할 수 있다면, 불의의 사고로 인한 장애를 극복하는 일도 더 이상 불가능한 목표는 아닐 것이다.

잘라낸 눈이 통째로 재생되다

최근 그 가능성을 시험하듯 ‘눈’이라는 복잡한 장기를 통째로 다시 재생하는 동물에 대한 연구 결과가 나왔다. 미국 스토워즈 의학연구소의 알바라도 박사와 캘리포니아 대학교의 아코르시 박사 연구팀은 남미 원산의 민물달팽이인 황금사과달팽이(Pomacea canaliculata)를 이용해, 절제된 눈이 다시 자라는 전 과정을 추적하고 그 분자적 원리를 규명한 성과를 네이처 커뮤니케이션즈 저널에 발표하였다. 이 달팽이는 애완용으로도 흔히 구매할 수 있는데, 세계에서 가장 침입성(invasive)이 강한 종 중 하나여서 새로운 환경에서도 매우 잘 살아남는다. 아코르시 박사는 대학원생 시설 수조 바닥 청소용으로 구매하였던 이 종의 질긴 생존력에 주목하였고, 그 관심은 눈 재생이라는 보다 심오한 연구로까지 이어졌다.

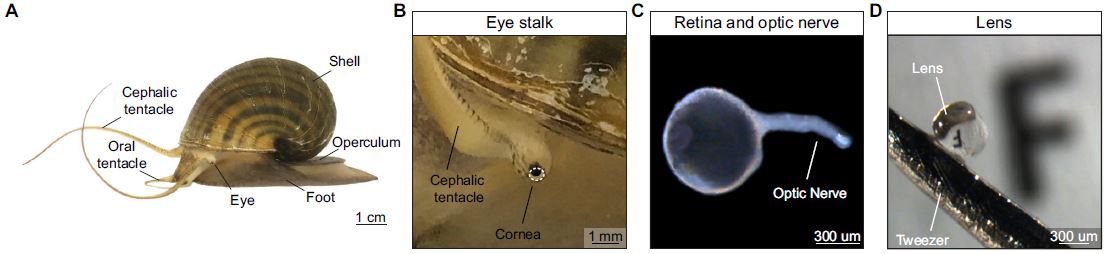

연구진은 먼저 달팽이의 눈을 해부학적으로 확인하였다. 황금사과달팽이의 눈은 짧은 눈줄기(eye stalk) 끝에 각막과 렌즈, 망막이 위치하고 망막에는 무수한 광수용체가 배열되어 있는데, 이는 인간의 눈과 구조적으로 비슷한 형태이다.

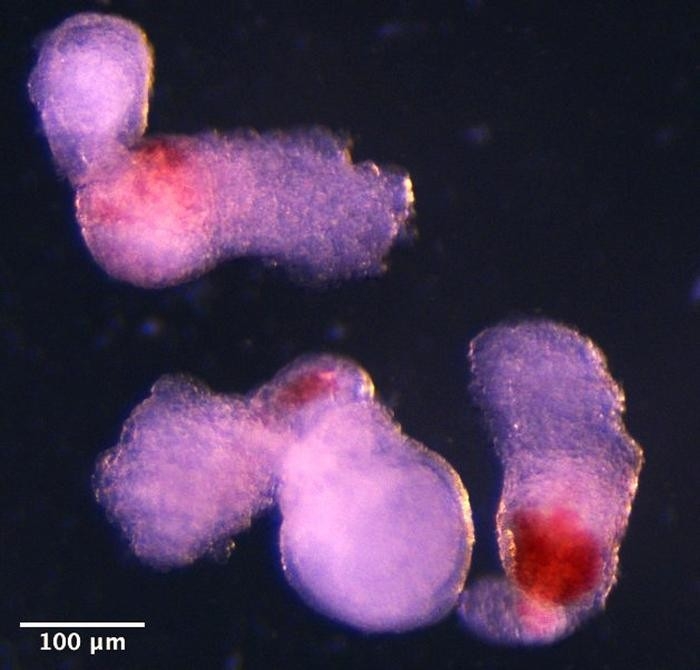

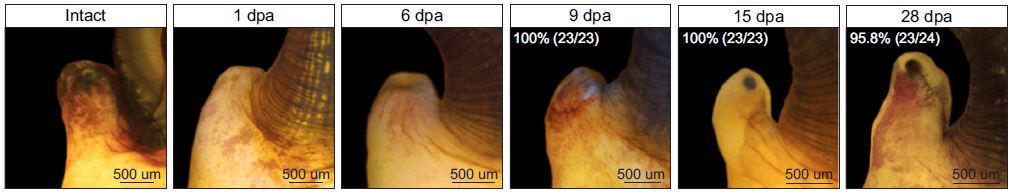

이어서 한쪽 눈줄기를 완전히 절제(눈알과 눈줄기를 모두 제거)한 뒤, 시간이 지남에 따라 새로운 눈이 어떻게 만들어지는지 연속하여 관찰하였다. 재생 과정은 크게 네 단계로 나눌 수 있었는데 (1) 우선 절제 후 24시간 이내에 상처가 봉합되고 세포가 빠르게 분열하였다. (2) 3~6일 후에는 느슨한 형태의 증식세포 덩어리(blastema)가 형성되고 (3) 9~12일 후에는 새로운 안배(optic cup)와 렌즈가 만들어졌다. (4) 마지막으로 15~28일에는 시신경과 망막층이 자리를 잡으며 성숙 단계로 진입하였고, 이후 수주에 걸쳐 미세 구조가 더 다듬어졌다.

인간과 비슷한 카메라형 눈을 가진 달팽이

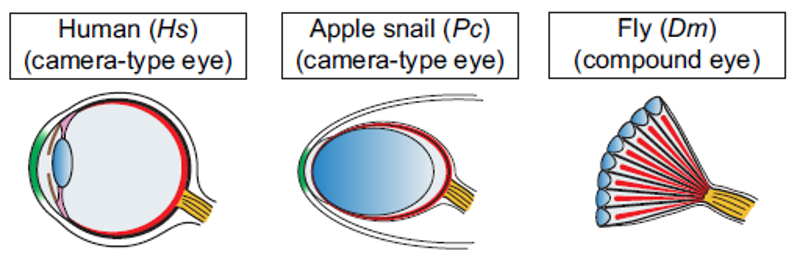

물론 달팽이는 무척추동물이라서 포유류나 어류 모델처럼 연구 결과가 인간에서도 똑같이 적용되지 않을 수 있다. 그럼에도 황금사과달팽이의 눈은 인간과 같은 카메라형(camera‑type)이라는 점이 중요하다. 카메라형 눈은 한 공간 안에 각막과 수정체, 동공이 있고 그 뒤편의 망막에 초점을 맞추어 상을 맺는 구조이다. 같은 무척추동물인 초파리는 수백 개의 소렌즈가 모인 복합눈 형태인데 이와는 근본적으로 다른 설계인 것이다. 이러한 구조적 유사성으로 인해 재생 과정에서 조절되는 유전자 및 신호전달 시스템이 인간과도 겹칠 가능성이 높다.

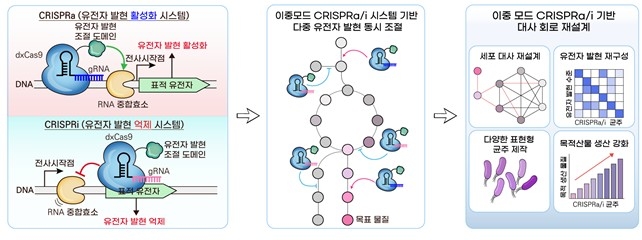

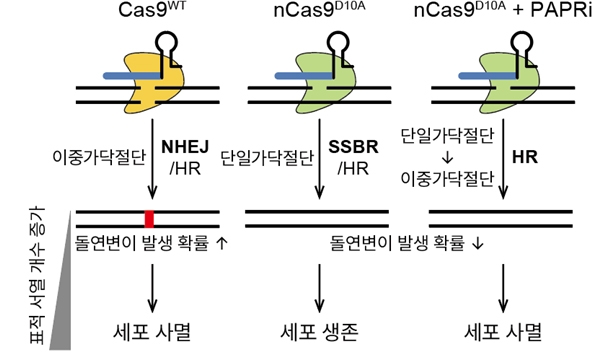

또한 달팽이가 눈 재생 연구의 ‘모델 동물’이 되려면 유전자 조작이 가능해야 한다. 연구진은 척추동물의 눈 발생 마스터 조절자인 Pax6 유전자를 CRISPR-Cas9 유전자가위 기술로 제거한 달팽이 계통을 만들었다. 실험 결과 Pax6 유전자가 결손된 달팽이는 발달 과정에서 눈이 형성되지 않았고, 이는 달팽이에서도 Pax6가 눈 발생에 필수적인 요소임을 의미한다. 결국 황금사과달팽이는 사람과 비슷한 형태의 눈을 가지면서 유전적으로 조작이 가능한, 눈 재생 연구의 새로운 모델 동물로 사용될 수 있음이 증명된 것이다.

사람에게도 적용되기 위해 남은 과제

하지만 인간의 눈 재생치료에 실질적으로 적용되기 위해서는 아직 해결해야 할 과제들이 있다. 우선 재생 단계를 보다 촘촘하게 분석할 필요가 있다. 단일세포 또는 공간 전사체 분석을 통하여 어떤 세포가 언제 광수용체 또는 망막신경절세포로 분화하는지, 신경세포의 시냅스가 어떻게 뇌로 연결되는지 자세하게 추적되어야 한다. Pax6를 조절하거나 Pax6에 의해 조절되는 유전자를 규명하고, 달팽이에서 찾은 결과를 포유류 세포 및 인간 유래 망막 오가노이드에서 교차 검증하는 것도 필요하다. 달팽이의 광수용체는 무척추동물에서 주로 발견되는 라브도메릭(rhabdomeric) 광수용체라서 인간의 광수용체와는 차이가 있다는 점도 유의해야 한다. 침입종을 연구 모델로 쓰는 만큼 생물안전과 윤리적 관리도 필요하다.

그럼에도 이번 연구 결과는 '카메라형 눈을 통째로 재생'하고 ‘유전학적으로 조작 가능한’ 최초의 비척추모델을 확립했다는 점에서 분명한 의미가 있다. 사람과 공유되는 유전자 체계에서 눈 재생의 스위치를 한 단계씩 확인할 수 있게 되었고, 이는 눈 질환 환자에서 손상 조직을 수리하는 수준을 넘어 완전한 재조립으로 나아갈 수 있는 가능성을 제시한다.

관련 연구 바로 보러 가기

- 정회빈 리포터

- acochi@hanmail.net

- 저작권자 2025-09-09 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터