유전공학에 혁신을 불러온 ‘크리스퍼 유전자 가위(CRISPR-Cas9)’가 널리 사용되면서 유전자 편집이 쉽고 저렴해졌다. 현재 유전자 가위 기술은 의학을 비롯한 여러 분야에 활용되고 있으나 농산물 품종 개량을 위한 용도로는 제한적으로 사용된다. 유전자 변형(GMO) 식품에 대한 대중의 불신이 크고, 각국 정부의 엄격한 규제가 있기 때문이다.

지난 14일 첨단기술매체 ‘뉴아틀라스(New Atlas)’에 따르면, 노스캐롤라이나 주립대학 연구팀이 GMO 규제에서 벗어날 수 있는 새로운 기술로 유전자 편집 식물을 만드는 데 성공했다. 크리스퍼의 전달 매개체로 DNA가 아닌, 리포솜을 사용한 것이 특징이다.

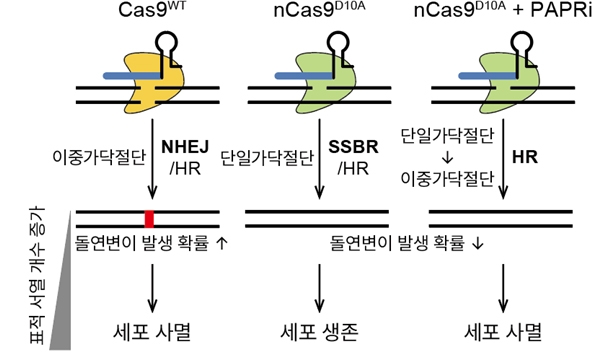

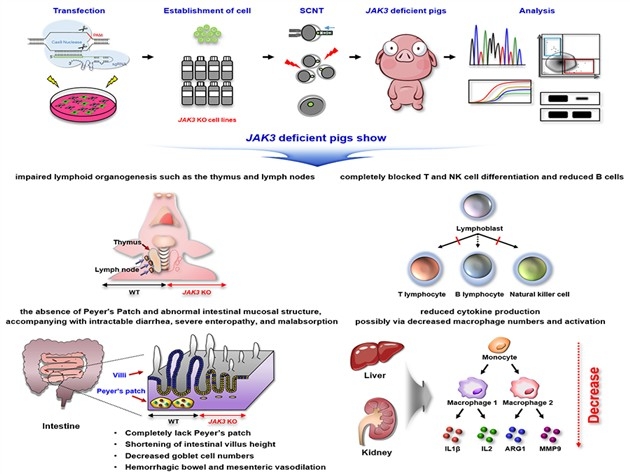

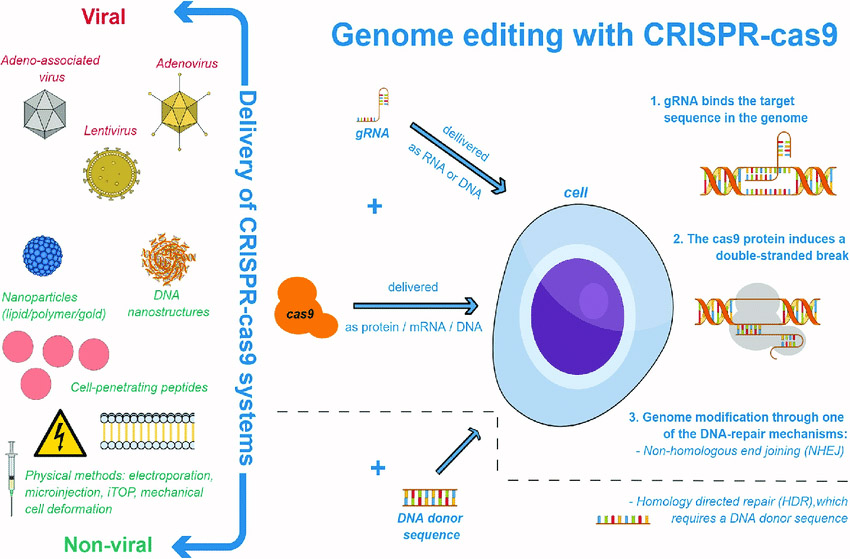

크리스퍼 유전자 가위는 살아있는 세포에서 DNA 일부분을 정확하게 자르거나 붙여 편집할 수 있다. 길잡이 역할을 하는 가이드 리보핵산(gRNA)이 DNA 염기서열 중 목표한 위치에 달라붙으면 절단 효소(Cas9 단백질)가 원하는 DNA 부위를 잘라낸다. 여기서 gRNA와 Cas9 단백질을 세포 내부로 들여보내기 위해 바이러스와 같은 DNA 기반 매개체를 주로 사용하기 때문에 외래 DNA 조각이 함께 유입될 가능성이 있다.

미국 농무부(USDA)와 식품의약국(FDA)은 GMO 농산물의 구분을 '외래 DNA가 유기체에 삽입되었는가' 여부에 따라 정하기로 했다. 이런 정의에 따르면 DNA 기반 매개체를 사용하는 크리스퍼 유전자 가위로 편집된 모든 유기체는 GMO에 해당한다.

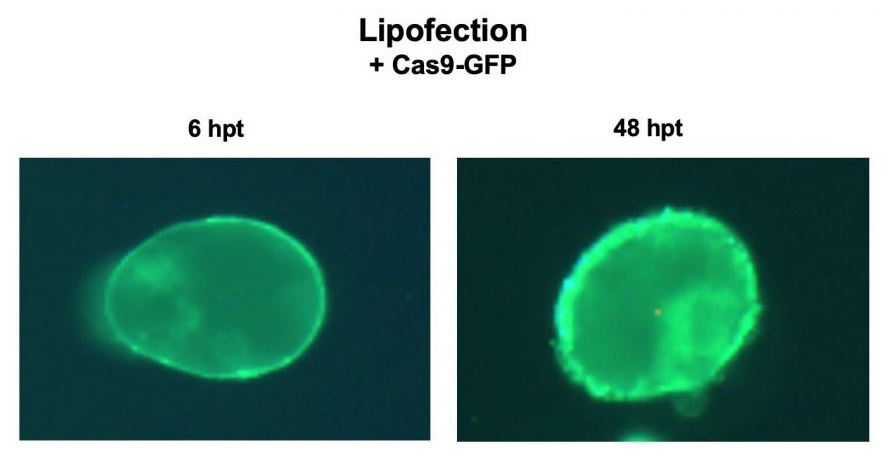

노스캐롤라이나 주립대학 원예학과의 워솅 류(Wusheng Liu) 박사 연구팀은 DNA를 사용하지 않는 크리스퍼 주입 기술을 개발했다. 이 기술은 리포펙션(lipofection)이라는 방법을 사용한다. 먼저 인공적으로 만든 지질2중막에서 생성된 기포 형태의 양전하 리포솜(liposome)과 gRNA 및 Cas9 단백질을 혼합하고, 유기체에 주입된 리포솜은 세포막과 결합하여 크리스퍼 시스템을 세포 안으로 밀어 넣는 방식이다.

국가별로 GMO 기준이 달라

류 박사는 “우리는 최초로 리포펙션을 사용해서 식물 세포에 Cas9 단백질을 이식하는 데 성공했다"라면서 "많은 소비자가 GMO 농산물을 꺼리기 때문에 비GMO 방식으로 Cas9 단백질을 전달하는 기술이 필요하다”라고 연구 의의를 소개했다.

그러나 한 가지 의문이 남는다. 외래 DNA를 삽입하지 않더라도 크리스퍼 구성 요소를 세포에 넣어 유전자 정보를 변경하면 GMO에 해당하지 않을까. 이에 관한 기준이 국가마다 조금씩 다르다. 미국의 GMO 기준은 비교적 관대한 편이지만, 2018년 유럽연합 사법재판소는 외래 DNA 삽입 없이 유전자 편집을 해도 GMO라고 판결한 바 있다.

GMO 논란, 더욱 거세질 전망

이번 연구는 미국과 일부 국가에서 적용되는 GMO 규제를 벗어났을 뿐이다. 그러나 류 박사는 “전 세계에서 진행 중인 대부분의 유전자 편집 연구는 크리스퍼 DNA 전달 방식이다. Cas9 단백질 전달에 중점을 둔 연구는 그리 많지 않지만, 여러 이점을 지녀서 유용하다”라고 밝혔다.

Cas9을 단백질 형태로 전달하면 외래 DNA가 대상 유기체에 유입되지 않는 장점 이외에도, 단백질이 3~5일 뒤에 분해되므로 원하지 않는 위치에서의 절단 확률이 감소한다. 유전자 편집 정확도를 더욱 높일 수 있다는 뜻이다.

반면에 리포펙션 방식은 식물 세포의 외벽을 제거해야 한다는 문제가 있다. 세포벽이 없는 식물 세포를 원형질체라고 부른다. 이 원형질체를 배양하려면 식물 호르몬과 영양소를 조심스럽게 조합해야 하므로 싹 틔우기가 더 어렵다.

류 박사 연구팀은 밀, 토마토, 딸기 및 담배를 포함한 50종 이상의 작물을 신기술로 재생했고, 적용 범위를 늘리기 위해 세포벽을 제거할 필요가 없는 몇 가지 다른 방법도 연구하고 있다. 그중 하나는 나노입자를 사용하여 Cas9 단백질을 꽃가루에 주입한 다음, 교배 과정에서 자연스럽게 육종하는 것이다.

이처럼 식물 품종 개량에 유전자 가위를 이용하려는 연구가 이어지고 있다. 앞으로 DNA 기반 매개체를 사용하지 않는 크리스퍼 주입 기술이 보편화되면 GMO 기준 논란이 더욱 거세질 전망이다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2020-05-27 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터