미국의 조류 연구가이면서 화가였던 존 오듀본(John James Audubon)은 미국 조류학의 아버지라 불리는 인물이다.

조류에 깊은 관심을 갖고 있었던 그는(1785~1851) 4권으로 된 ‘미국의 새들’이란 책을 출간했으며, 지금은 그의 이름이 들어간 국립 오듀본협회(National Audubon Society)가 있고 100여 개의 지부를 통해 활동 중이다.

새에 있어서는 권위자였던 그는 새를 대상으로 다양한 실험을 실시한 바 있다. 약 200년 전에는 독수리의 후각을 테스트하기 위해 썩어가는 돼지 사체를 붓(brushs) 더미 아래 숨기고 독수리들이 어떻게 움직이는지 관찰했다.

풀 잘라내면 황새들 냄새 맡고 찾아와

그러나 실험에 참여한 다수의 독수리는 붓 더미 속에서 썩은 냄새를 풍기는 돼지 사체를 알아채지 못했다.

오히려 붓 더미 근처에 있던 냄새를 풍기지 않는 박제된 사슴가죽으로 몰려들었다. 존 오듀본은 이 실험 결과를 토대로 독수리가 먹이를 찾을 때 냄새가 아니라 시각에 의존한다는 증거로 삼았다.

미국 최고의 권위자였던 만큼 그의 주장은 새가 냄새를 맡지 못한다는 이전의 주장을 굳히는 계기가 됐다. 몇몇 전문 조류사냥꾼들이 새들도 냄새를 맡을 수 있다는 증거를 제시했으나 학계에서는 이를 받아들이지 않았다.

미국에서 출간되고 있는 교과서 중 다수가 존 오듀본의 주장을 받아들여 새들이 냄새를 맡을 수 없다는 내용을 싣고 있었다.

그러나 최근 (조류사냥꾼이 아닌) 이런 주장이 틀렸다는 것을 증명하고 있는 내용의 논문들이 잇따라 발표되고 있다. 지난 6월 18일 국제저절 ‘사이언티픽 리포트’ 지에 ‘Smell of green leaf volatiles attracts white storks to freshly cut meadows’란 제목의 논문이 실렸다.

연구를 진행한 곳은 막스플랑크 동물행동연구소(Max Planck Institute of Animal Behavior), 이탈리아 피사 대학 등이 참여한 공동연구팀이다.

연구진 주목한 것은 농업 현장에서 다수의 새들이 갓 경작한 들판이나 새로 깎아낸 초원에 자주 나타나고 있다는 것이다. 새들은 농업을 위해 무성한 초목을 제거하면 그 안에 있는 곤충, 설치류 등 먹이들이 그 모습을 드러내고 있었다.

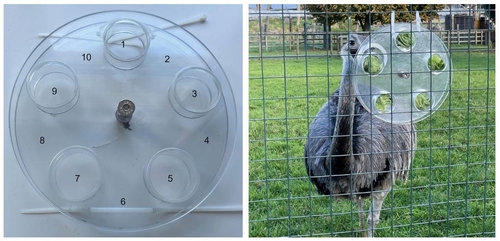

연구진은 새들이 어떤 감각을 통해 목초지에서 초목들을 잘라냈다는 사실을 아는지 알아내기 위해 유럽 황새(European white stork)를 대상으로 실험을 진행했다. ‘홍부리 황새’라고도 하는데 황새과 새들 중 가장 잘 알려진 종이다.

공중에서 청각‧시각 대신 후각 사용

유럽 황새는 초지·늪지대·저지대 등에 서식하고 있지만 유럽에서는 인가 근처에도 서식한다.

황새들은 민가에서 잔디를 깎는 동안에도 접근하고 있었는데 조류학자들은 그 원인이 무엇인지 밝혀내는데 어려움을 겪고 있었다.

연구진은 실험을 위해 황새들이 접근할 수 있는 지역 목초지를 선정해 그곳에서 초목을 깎아냈다. 그리고 정밀 관측장비를 설치하고 유럽 황새들이 먼 거리에서 어떻게 이곳을 찾아오는지, 그 과정을 정밀 관찰했다.

그리고 0.4~16.6km에 걸쳐 75°의 각도로 바람이 불고 있을 때 이 원뿔 공간 안에 있는 황새들만 막 깎아낸 들판에 접근하고 있다는 사실을 알아냈다. 반면 75°의 각도로 바람이 불고 있을 때 75° 바깥쪽에 있는 황새들은 초목들이 정리됐다는 것을 파악하지 못하고 있었다.

연구진은 추가 실험을 위해 목초지에서 깎아낸 초목들을 먼 거리에 있는 다른 들판에 가져다 놓고 황새들의 반응을 관측했다. 그러자 황새들은 유사한 반응을 보였다. 이는 황새들이 지상에서 벌어지고 있는 상황을 후각을 통해 파악하고 있다는 것을 말해주는 것이다.

논문은 실험 결과를 토대로 황새들이 먹이를 찾기 위해 공중에서 관측을 하는 과정에서 청각, 시각을 사용하지 않고 후각을 통해 상황을 파악하고 있다는 것을 분명히 하고 있다.

논문 내용은 이전의 새들이 냄새를 맡지 못한다는 사실을 뒤집는 것이다.

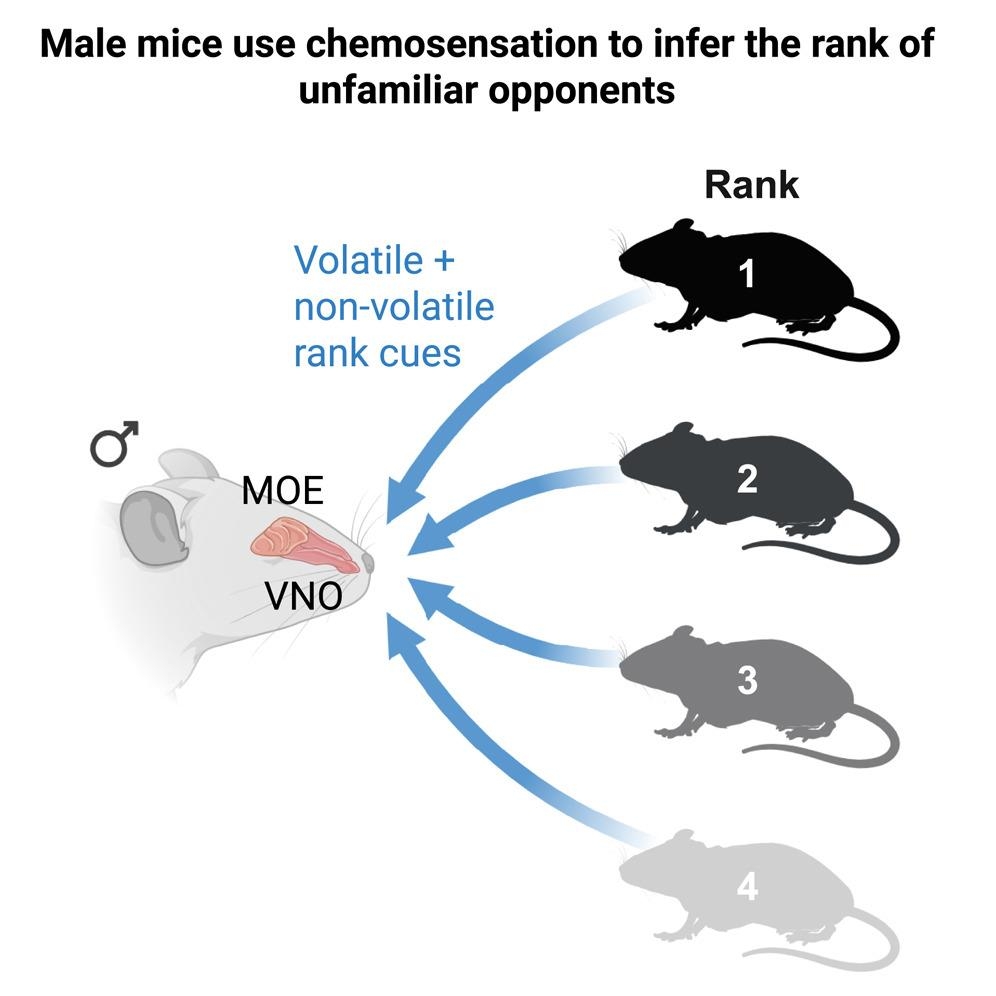

연구진은 논문을 통해 육상 동물의 경우 냄새를 통해 먹이를 찾는 경우가 많지만 청각‧시각 신호도 매우 중요하다고 말했다. 물속에 살고 있는 수생 동물들 역시 냄새와 함께 화학적 신호를 감지할 수 있는 뛰어난 능력을 지니고 있다.

반면 공중을 맴돌며 먹이를 찾고 있는 새들의 경우 어떤 감각을 통해 먹이를 포착하는지 그 과정을 파악하는 것이 매우 어려운 과제였지만 이번 연구 결과를 토대로 새들 역시 후각을 사용하고 있다는 점을 확인하고 있었다고 밝혔다.

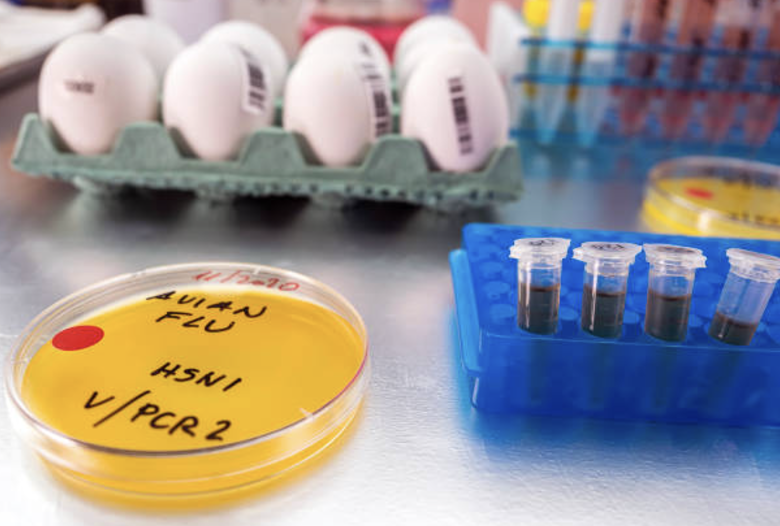

또 다른 논문은 지난 6월 29일 국제저널 ‘통합비교생물학(Integrative and Comparative Biology)’ 지에 게재된 논문이다.

미국 이스트 카롤리나 대학 연구진이 작성한 것으로 ‘Highly contiguous genomes improve the understanding of avian olfactory receptor repertoires’란 제목을 달고 있었다.

연구진은 논문을 통해 최근 연구에 적용되고 있는 3세대 시퀀싱 기술은 생물의 게놈 구조와 기능에 대한 새로운 사실을 알려주고 있으며, 특히 그동안 간과돼온 새 후각에 대해 새체 구조에 있어 중요한 역할을 하고 있음을 밝혀내고 있다고 말했다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@hanmail.net

- 저작권자 2021-07-12 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터