인구의 유전적 다양성에 대한 지식은 인체 질병과 인구의 지리적 분포에 대한 이해를 향상하는데 필수적인 요소다. 그러나 지금까지 대부분의 유전 연구는 전 세계 인구의 16%에 불과한 유럽인 조상에 초점이 맞춰졌었다.

이 같은 상황에서 최근 프랑스의 파스퇴르 연구소와 콜레주 드 프랑스, 국립과학연구센터(CNRS) 과학자들이 그동안 연구가 부족했던 남태평양 인구군에 대한 대규모 유전체 조사를 실시했다.

이들 남태평양 인구군은 지카바이러스병과 뎅기열, 치쿤군야 같은 매개체 전염병과 비만 및 당뇨 같은 대사질환을 포함한 다양한 질병의 영향을 심각하게 받는 상태다.

연구팀은 여러 인구그룹에 속한 320명의 유전체 분석 결과를 활용해 이들 인구군이 태평양 섬들의 환경에 생물학적으로 어떻게 적응했고, 이런 적응이 현재의 건강 상태에 어떤 영향을 미치는가를 조사했다. 아울러 이 지역의 인간 정착사에서 지금까지 예상치 못한 측면들을 밝혀내는 성과를 거뒀다.

이 연구는 과학저널 ‘네이처’(Nature) 14일 자에 발표됐다.

오세아니아 제도의 인간 정착에 4만 년 시차

CNRS 및 파스퇴르 연구소의 에티엔느 파탱(Etienne Patin) 박사와 콜레주 드 프랑스 및 파스퇴르 연구소 소속의 루이스 킨타나-뮈르시(Lluis Quintana-Murci) 교수가 주도한 국제 과학자 컨소시엄은 이번 연구에서 남태평양 인구군의 유전적 다양성을 특성화하는데 초점을 두었다.

이 지역은 서로 다른 많은 시기에 수많은 사람이 들어와 정착해 유전적으로 큰 대조를 이루는 곳으로 알려져 있다.

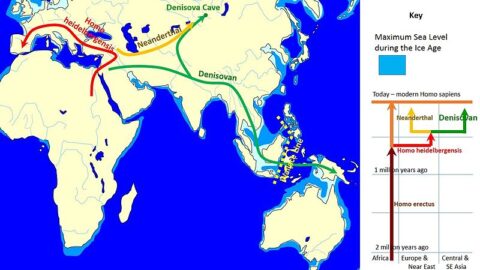

실제로 인간이 아프리카를 떠난 직후인 4만5,000년 전 이들 중 일부는 인근 오세아니아(Near Oceania) 지역인 파푸아 뉴기니와 비스마르크 군도, 솔로몬 제도에 정착했고, 멀리 떨어진 오지 오세아니아(Remote Oceania)인 바누아투와 월리스 및 푸타나 제도, 폴리네시아 등에는 아직 사람이 살지 않았다.

오세아니아에 사람이 거주하기 시작한 것은 거의 4만년 뒤로 알려진다. 즉, 5,000년 전 한 무리의 인간들이 대만을 떠나 이른바 ‘오스트로네시아 확장(Austronesian expansion)’이라는 이주를 시작했다는 것이다.

이들은 필리핀과 인도네시아 그리고 이미 사람들이 거주하고 있던 오세아니아 인근 섬들을 거쳐 마침내 처음으로 오지 오세아니아에 정착했다.

네안데르탈인 및 데니소바인과의 만남

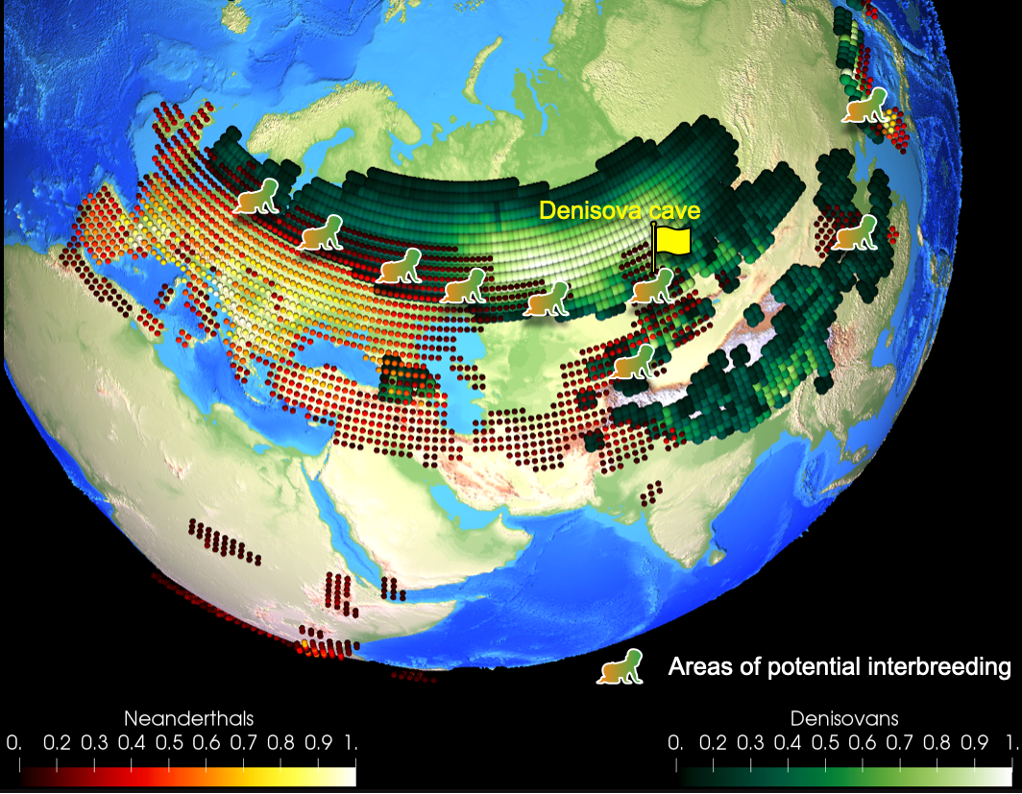

이렇게 멀리 떨어진 땅으로 가는 도중에 남태평양 인구군의 조상들은 고인류 그룹들을 만나 그들과 교배했다. 그 결과 현대 오세아니아 인구가 지닌 유전 물질의 2~3%는 네안데르탈인으로부터 온 것이며(아프리카 밖의 모든 인구군 역시 네안데르탈인의 유전자를 갖고 있다), 아시아에서 유래한 것으로 생각되는 네안데르탈인의 친척인 데니소바인의 유전자도 최대 3%까지 가지고 있는 것으로 밝혀졌다.

지난 2016년 생명과학저널 ‘셀’(Cell) 지에 발표된 연구 자료에 따르면, 현대인은 네안데르탈인과의 혼혈을 통해 유익한 돌연변이를 물려받았다. 바이러스 감염에 대한 내성을 포함해 환경 적응 능력 향상이 그것이다.

이번 연구에서 파스퇴르 연구소 및 CNRS의 인간 진화유전학 연구단 과학자들은 프랑스와 독일, 스웨덴, 스위스, 중국 및 대만의 여러 연구실과 협력해, 태평양 인구군이 마주친 병원체를 포함한 특정 섬 환경에 적응하는데 이 고대의 인구 혼혈이 어떤 도움을 주었는가를 밝혀내기 위해 심혈을 기울였다.

역사적 사건을 유전학으로 추적

대만과 필리핀, 비스마르크 군도, 솔로몬 제도, 산타 크루즈 제도와 바누아투 출신의 연구 대상자 320명에 대한 총유전체 시퀀싱을 기반으로 한 이번 연구는 오세아니아의 인간 정착사를 추적하는데도 도움이 됐다.

먼저 과학자들은 인근 오세아니아(Near Oceania) 여러 섬에 인간이 정착하게 된 시기를 약 4만 년 전으로 거슬러 올라가 고고학적 기록들을 확인했다. 연구팀은 또 이 초기 정착 후 섬들 사이에 유전적 격리 기간이 뒤따랐음을 입증했다.

에티엔느 파탱 박사는 “이번 연구 결과는 인간이 초기 단계부터 새로운 땅에 도달하기 위해 바다를 건널 수 있었음을 확인해 준다”라며, “그러나 이런 항해는 역사상 먼 시기에는 상대적으로 드물었다는 점도 시사한다”라고 설명했다.

이번 연구 결과에서는 정착 바로 직전에 이들 인구군의 크기가 많이 감소했다는 사실도 드러났다.

두 번째로, 이번 연구는 이른바 ‘대만 밖으로(Out-of-Taiwan)’ 모델에 대해 이의를 제기한다. 이 모델은 약 5000년 전 사람들이 대만을 떠나 인근 오세아니아와 오지 오세아니아 모두에 빠르게 정착했다고 보고 있다.

파탱 박사는 “우리 분석에 따르면 사람들은 5000년 전보다 더 오래전에 대만을 떠났고, 오스트로네시아에 유입된 인구와 인근 오세아니아 인구의 혼합은 그 뒤 2,000년 이후에 시작됐다”라고 말했다.

따라서 대만에서 남태평양으로의 확장에는 얼마간의 시간이 걸렸고, 필리핀이나 인도네시아에서의 성숙 단계가 포함될 수 있다는 것이다.

남태평양 인구군의 네안데르탈인과 데니소바인 유산

이번 연구를 통해 연구팀은 남태평양 인구의 유전체에서 네안데르탈인과 데니소바인의 유전 물질 비율을 추정할 수 있었다.

콜레주 드 프랑스 교수이자 파스퇴르/CNRS의 인간 진화유전학 연구단장인 루이스 킨타나-뮈르시 박사는 “20개 연구 대상 인구군에서 네안데르탈인의 유산은 약 2.5%로 매우 비슷한데 반해, 데니소바인의 유산은 대만과 필리핀에서는 0%, 파푸아-뉴기니와 바누아투에서는 최대 3.2%까지 인구군 간에 크게 차이가 나 놀랐다”라고 말했다.

놀라움은 이뿐만이 아니다. 이번 연구에서는 네안데르탈인이 피부 색소와 신진대사, 신경 발달 등과 같은 수많은 표현형 관련 유익한 돌연변이를 현대인에게 제공한 것으로 확인됐다.

그러나 무엇보다 가장 놀라운 발견은 거의 유일하게 데니소바인과의 혼합을 통해 면역반응 조절과 관련된 유익한 돌연변이를 획득했다는 점이다.

이것은 데니소바인 유산이 유익한 돌연변이의 저장소로서, 태평양 인구군이 이를 통해 지역 병원균들로부터 생존할 수 있는 능력을 향상시켰다는 사실을 시사한다.

데니소바인, 높은 수준의 유전적 다양성 지녀

또한 이번 연구는 데니소바인과의 혼합이 한 번에 발생하지 않았으며 적어도 네 개의 독립적인 사건 과정에서 발생했음을 보여준다. 이는 태평양 인구군과 교배한 데니소바인들이 사실상 매우 다양한 인구군이었다는 것을 나타낸다.

이 같은 결론은 일찍이 시베리아에서 발견된 데니소바인 표본의 단일 유전체에서는 추론이 불가능한 것이다. 킨타나-뮈르시 교수는 “이 같은 분석의 강점 중 하나는 현대인의 유전체에 존재하는 3%의 고인류 유산을 연구함으로써 데니소바인의 유전체를 ‘부활(resurrect)’시킬 수 있고, 그에 따라 데니소바인들이 높은 수준의 유전적 다양성을 나타냈다는 것을 보여준다”라고 말했다.

마지막으로, 연구팀은 고인류와의 혼합에 의해 가능해진 생물학적 적응 외에도 지질 대사, 특히 콜레스테롤이 오세아니아 사람들 사이에서 자연 도태(natural selection)의 표적이라는 것을 발견했다.

이 같은 통찰은 최근 들어 이들 인구군의 생활양식 변화가 왜 대사 장애와 관련이 있을 수 있는지를 이해하는데 도움을 줄 것으로 보인다.

진화 유전학적 접근 방식은 어떤 인구군의 환경에 대한 생물학적 적응의 역사를 밝힐 수 있고, 특정한 인간 특성에 대한 정보를 과학계에 제공할 수 있다.

아울러 이런 대규모 유전체 연구는 지금까지 의학적 연구가 부족했던 일부 지구촌에 영향을 미치는 질병의 유전적 원인을 더욱 잘 이해하는데 기여할 줄 것으로 보인다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2021-04-20 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터