뇌 작동이 지금까지 생각했던 것보다 10배나 더 빠르다는 새로운 연구가 나왔다. 이에 따라 뇌 신경계 질환 치료와, ‘생각하는’ 컴퓨터 개발을 위한 새로운 접근법을 모색할 수 있게 됐다.

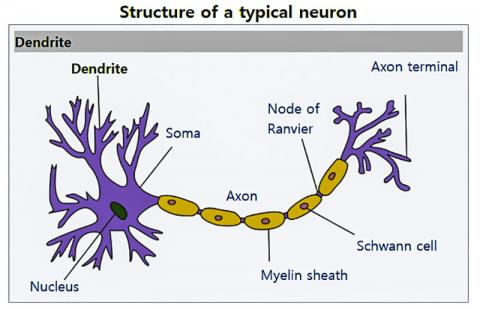

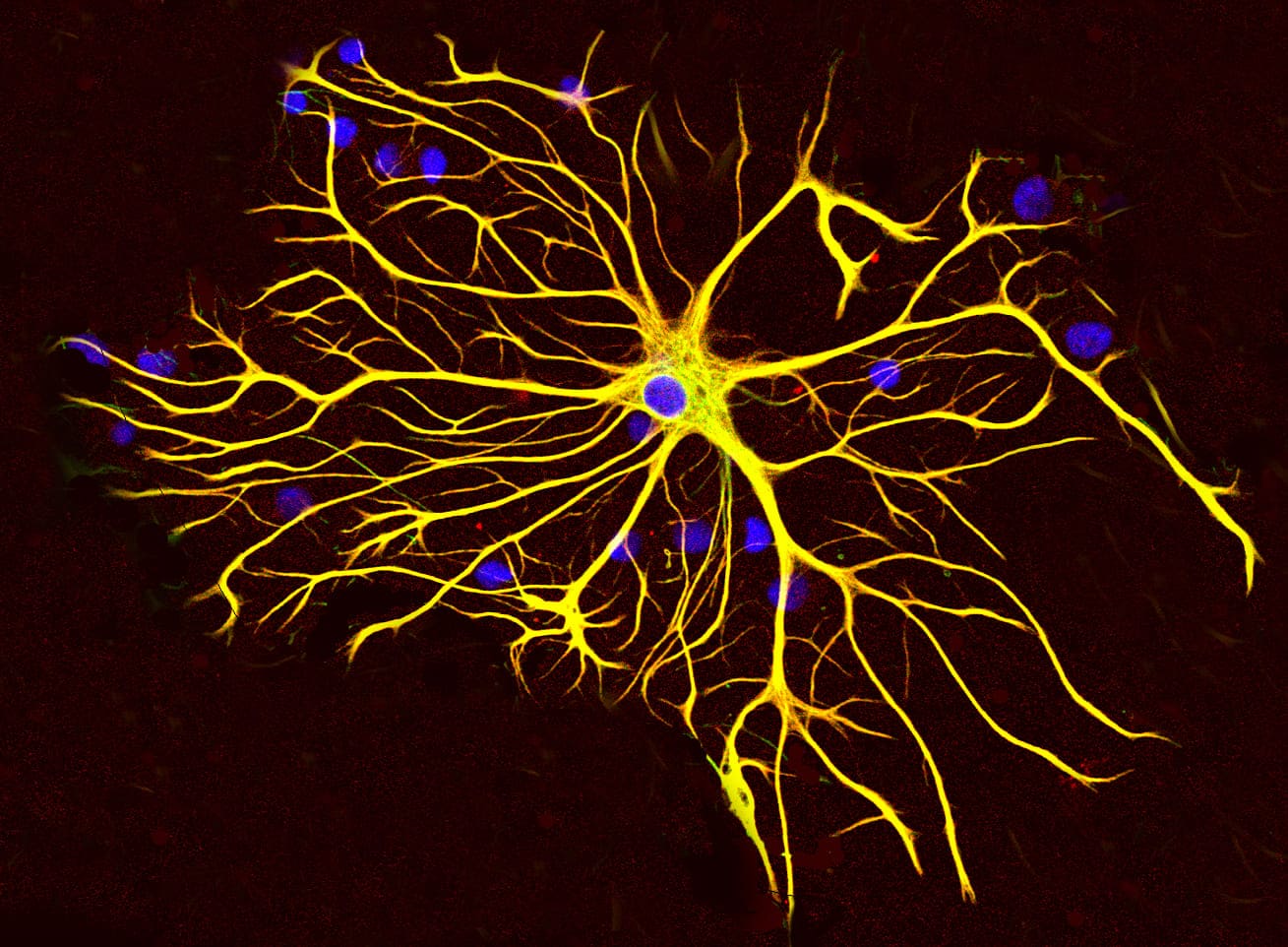

과학저널 ‘사이언스’(Science) 3월 9일자에 발표된 이번 연구는 뇌 신경세포인 뉴런의 구성요소인 수상돌기(dendrites) 기능과 구조에 초점을 두었다. 뉴런은 나무와 같은 몸체(somas) 구조로 이루어져 있고, 바깥으로 뻗어나가는 나뭇가지 모양의 수많은 수상돌기(樹狀突起)를 가지고 있다.

뉴런 몸체는 서로 연결하고 통신하기 위해 ‘스파이크(spikes)’라고 하는 작은 전기 펄스를 생성한다. 과학자들은 이 뉴런 몸체 스파이크가 수상돌기를 활성화시킨다고 믿어왔다. 수상돌기는 수동적으로 다른 뉴런의 몸체에 전류를 보낸다고 생각한 것. 이 과정은 뇌에 기억이 형성되고 저장되는 기반을 이루지만 지금까지 과학적으로 검사된 적이 없다.

“수상돌기 뉴런 몸체보다 10배 이상 활동적”

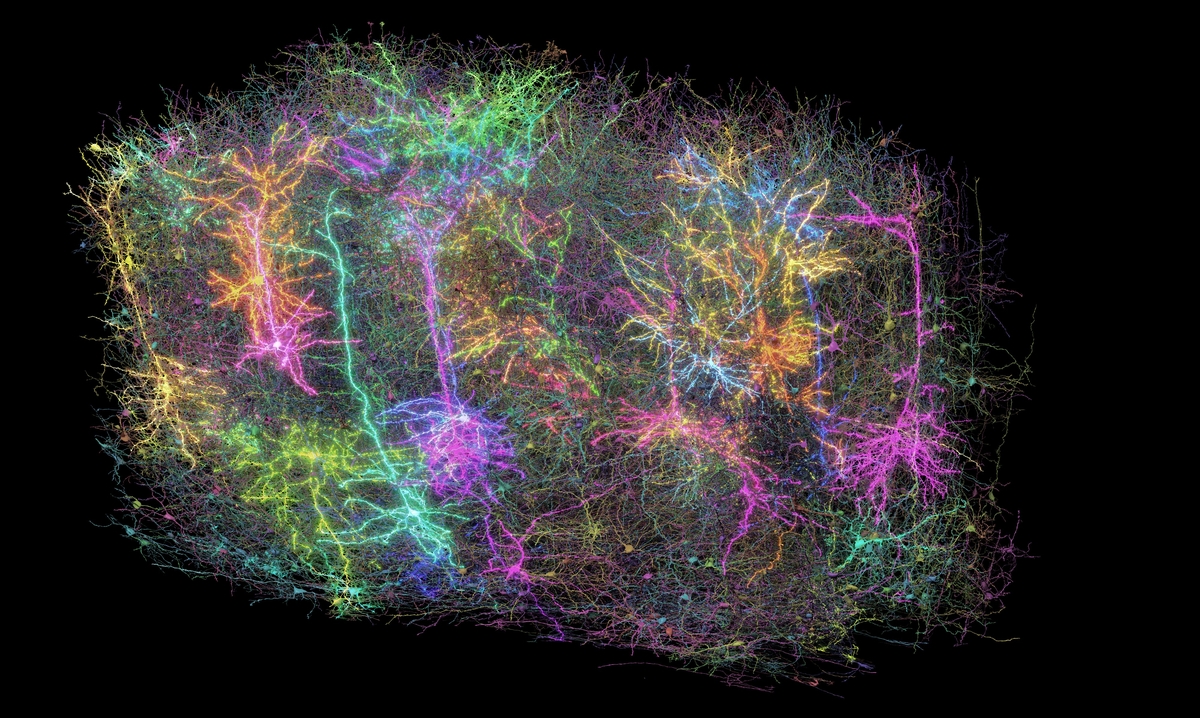

미국 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA) 연구팀은 이번 연구에서 수상돌기가 단지 수동적인 도관 역할만 하는 것이 아니라는 사실을 발견했다. 연구 결과 수상돌기는 자유롭게 움직이는 동물들에서 전기적으로 활성화돼 있어, 뉴런 몸체보다 거의 10배나 많은 스파이크를 생성하는 것으로 밝혀졌다.

이 발견은 뉴런 몸체에서의 전기 펄스가 지각과 학습, 기억을 형성하는 주된 방법이라는 오랜 믿음에 의문을 제기한다.

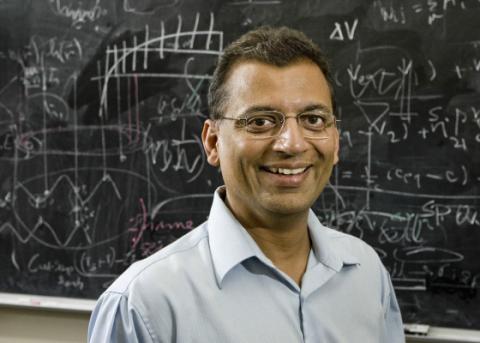

논문의 시니어 저자인 마얀크 메타(Mayank Mehta,) UCLA 신경물리학자는 “수상돌기는 뇌 신경조직의 90% 이상을 차지한다”며, “수상돌기가 뉴런 몸체보다 훨씬 더 활동적이라는 사실을 알면 두뇌가 정보를 어떻게 처리하는지를 이해하는 방식이 근본적으로 바뀐다”고 말했다. 그는 이를 통해 “신경학적 장애를 이해하고 치료하며, 뇌와 같은 컴퓨터를 개발할 수 있는 길을 열어준다”고 덧붙였다.

과학자들은 일반적으로 수상돌기가 두 개의 뉴런 사이의 접합부인 시냅스에서 전류를 받아 뇌 세포로 부드럽게 전달해 차례로 전기자극을 일으킨다고 믿어왔다. 몸체 스파이크(somatic spikes)로 알려진 이 짧은 전기 파열은 뇌 신경의 정보처리와 학습의 핵심이라고 생각했다. 그러나 이번 새 연구에 따르면 수상돌기는 뉴런 몸체보다 10배 이상 자주 스파이크를 생성하는 것으로 증명됐다.

수상돌기, 전압 생성해 아날로그 정보처리 수행

연구팀은 또 수상돌기가 2진법(binary)으로 생성되는 스파이크 외에 전압에도 큰 변동을 일으킨다는 사실을 발견했다. 뉴런 몸체는 디지털 컴퓨터처럼 다만 이진법의 ‘0 아니면 1’의 스파이크를 생성한다. 수상돌기는 이와 비슷한 스파이크를 만드는 외에도 스파이크보다 훨씬 크고 천천히 변화하는 전압을 생성하여 아날로그 정보처리를 수행하는 것으로 나타났다.

메타 교수는 “수상돌기는 순수 디지털 컴퓨터와 근본적으로 다르게 아날로그 및 디지털 계산 모두를 수행하는 하이브리드지만 아날로그 컴퓨터인 양자(quantum) 컴퓨터와 다소 유사하다”고 말했다. 그는 “신경과학에서 기본적인 믿음은 뉴런이 디지털 장치라는 것이나, 이번 연구 결과는 수상돌기가 순수하게 디지털 장치처럼 작동하지 않는다는 것을 보여준다”고 설명했다. 수상돌기는 ‘1 또는 0’(all-or-none)의 디지털 신호를 생성하지만 또한 큰 아날로그 변동을 ‘1 또는 0’으로 나타냄으로써 신경과학자들이 지난 60년 동안 믿어왔던 것과 큰 차이가 있다는 것이다.

메타 교수는, 수상돌기는 뉴런 중심부보다 거의 100배가 더 크기 때문에 수상돌기가 많은 스파이크를 발생하면 뇌가 이전에 생각했던 것보다 100배 이상의 정보처리 능력을 가질 수 있다는 것을 의미한다고 말했다.

수상돌기 전기적 측정 장치 개발해 연구 활용

뇌 조각에 대한 최근 연구에 따르면 수상돌기가 스파이크를 생성할 수 있음을 보여준다. 그러나 이것이 자연스런 행동에서 일어나는 것인지, 얼마나 자주 발생하는지는 명확하지 않았었다. 자연스런 동작을 하는 중에 일어나는 수상돌기의 전기적 활동을 측정하는 작업은 지금까지 매우 힘들었다. 실험용 쥐를 대상으로 수상돌기에 전극을 설치했으나 세포가 죽곤 했다. 이번 UCLA팀은 전극을 수상돌기 자체가 아닌 그 가까이에 설치하는 기술을 개발했다.

연구팀은 이 기술을 이용해 큰 미로에서 자유롭게 움직이는 쥐의 수상돌기 활동을 최대 4일 동안 측정했다. 운동 계획을 짜는데 중요한 역할을 하는 뇌의 후두부 정수리 피질에서 측정한 결과 뉴런 몸체보다 수상돌기에서 훨씬 더 많은 활동이 일어났다. 쥐가 자고 있을 때는 스파이크가 5배 정도, 탐구활동을 할 때는 10배 이상 더 많이 발생했다.

논문 제1저자인 제이슨 무어(Jason Moore,) 박사후 과정 연구원은 “이전의 여러 모델들에서는 두 개의 뉴런 몸체가 동시에 활성화될 때 학습이 일어난다고 생각해 왔다”며, “이번 연구 결과를 보면 입력 뉴런 몸체와 수상돌기가 동시에 활성화될 때 학습이 일어난다”고 말했다. 그는 “수상돌기의 서로 다른 부분들이 다른 시간대에 활성화될 수 있기 때문에 하나의 뉴런 안에서 학습이 일어날 수 있는 방법에는 훨씬 더 많은 융통성이 있음을 알 수 있다”고 덧붙였다.

“신경가지들에서 뉴런의 비밀 생명 발견”

뇌가 어떻게 작동하는지 이해하기 위해 뉴런 몸체를 살펴보는 것은 질병 진단과 치료에서부터 컴퓨터 구축에 이르기까지 수많은 의학적, 과학적 물음에 대한 뼈대를 제공한다. 그러나 이 뼈대는 뉴런 몸체가 결정을 내리고 그 과정이 디지털이라는 이해를 기반으로 하고 있다고 메타 교수는 말했다.

그는 “이번 발견에 따르면 그러한 결정은 뉴런 몸체보다 수상돌기에서 훨씬 더 자주 이루어지며, 그 정보처리는 디지털뿐만 아니라 아날로그로도 이루어진다는 것을 알 수 있다”고 말했다. 메타 교수는 “기술적 어려움으로 인해 뇌 기능 연구가 주로 뉴런 세포체에 초점을 맞추고 있으나 우리는 광범위한 신경가지들에서 뉴런의 비밀 생명을 발견했다”며, “이번 연구 결과는 뉴런이 어떻게 정보처리를 하는지에 대한 이해를 크게 변화시켰다”고 강조했다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2017-03-13 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터