과학관련 옥스퍼드 인용구사전에서 아리스토텔레스는 이런 이야기를 하고 있다. “우리들이 무엇을 할 수 있기 전에 무엇을 배워야 한다면, 그것을 직접 해봐야 한다”는 것이다. 체험의 중요성을 강조한 것. 과학교사들도 이 체험교육의 중요성을 강조하고 있다.

덕장중학교의 김세희 교사는 지난 8일 서울 워커힐에서 열린 ‘2012 중등교원 국제연구기관 연수 성과발표회’에서 미국 NASA 연수과정에 참여해 우주 체험을 하면서 우주과학으로부터 큰 감동을 받았다고 말했다.

김 교사가 주목한 것은 스미소니언박물관 등과 협력해 만들어지고 있는 엄청난 양의 과학교재들. 연수에 참가한 교사들은 연구를 통해 개발한 교재·교구를 활용해 로켓, 달기지 등을 만들어볼 수 있었다.

스토리가 있는 우주체험 교육 프로그램들

한국에서 어린 시절 물로켓을 만들어본 경험이 있었지만 여학생들의 경우 대부분 물이 튈까봐 비껴서 있었고, 자신 역시 로켓이 매우 싫었다는 것. 그러나 이번 연수과정에서 실제와 똑같은 모습의 로켓을 제작하면서 이전의 오해를 다 풀어버릴 수 있었다고 언급했다.

김 교사가 체험한 NASA 우주체험은 이야기(story)들로 엮어져 있다. 예를 들어 ‘달 기지 만들기’ 프로그램이 있다. 그냥 ‘달 기지 만들기’가 아니다. 스토리가 있다.

참여자들은 달 기지를 만든 후 자신이 왜 이 같은 달 기지를 만들었는지 설명할 수 있어야 한다. 이 달 기지를 우주인들의 휴식처로 만들 것인지, 우주정거장으로 활용할 것인지 등 다양한 목적이 있을 수 있다.

우주정거장 내에서 사용할 수 있는 정수기도 만들었다. 이 정수기는 실제 상황과 똑같은 환경 속에서 작동이 가능해야 하고, 다 만든 후에는 제작자 스스로 정수된 물을 마셔야 한다. 물의 안전성 등을 확인하는 작업이다.

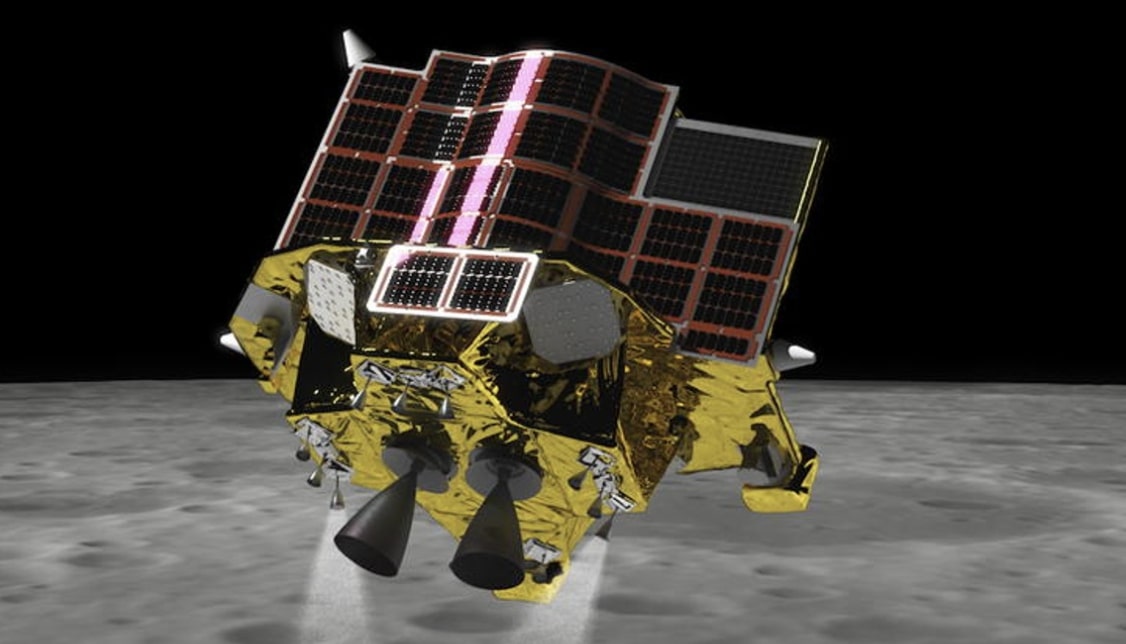

이런 프로그램들이 매주 이어진다. 대학, 과학관, 박물관, 교육센터 등과 연계해 수많은 체험프로그램들이 진행되고 있는데, 이를테면 화성 착륙선과 탐사선 만들기(Mars Eggs Prize), 우주왕복선 단열판 만들기(Save Egg on the fire!), 1시간 30분 동안의 우주왕복선 경험 등과 같은 살아 있는 체험교육 프로그램들이다.

김 교사는 NASA 체험 후 이런 감동적인 경험을 학생들에게 전해주고 싶었다고 했다. 김 교사는 현재 우주왕복선 단열판 만들기, 달걀 착륙선·탐사선 만들기 등의 한국형 우주 체험 프로그램을 제작해 학교 등에 보급 중이다.

존 듀이 체험교육 이론 NASA서 실현

NASA 체험 프로그램의 공식 명칭은 'NASA Kennedy Space Center Camp'다. 보통 'NASA 우주과학 캠프'로 번역하는데, 세계 많은 학생들이 우주인을 꿈꾸면서 한 번쯤 참석해보기를 학수고대하는 인기 프로그램이다.

김 교사가 설명한 것처럼 프로그램 참가자들은 실제 우주상황과 구별하기 힘든 실감나는 상황에서 다양한 우주체험을 할 수 있다. 하지만 이 체험 프로그램은 NASA가 진행하는 전체 교육 프로그램 중 일부에 불과하다.

2011 회계연도(FY) 성과 보고서(Performance &Accountability Report)에 따르면 NASA는 학생과 교사는 물론, 유아·노인 등 일반 대중 모두를 대상으로 광범위한 방식으로 교육 프로그램을 진행하고 있으며 그 모토는 체험이다. 체험하는 과정을 통해 우주과학의 감동을 전 세계에 전달하고 있는 모습이다.

교육학에서 체험교육(Experiential Learning)이란 직접적인 체험을 통해 의미를 체득해가는 과정이다. 체험교육의 중요성을 강조한 교육학자로 미국의 존 듀이(1859~1952)가 있다. 그는 교육에 대해 ‘미숙한 경험을 완숙한 경험으로 발전시키는 것’이라고 정의했다.

학생들에게 일방적인 지식을 주입시키거나 반대로 학생들의 자발성에만 의존하면 충분한 학습성과를 거둘 수 없기 때문에 여러 가지 완숙한 경험들을 참여시키고 학생들이 창의력을 발휘할 수 있는 환경을 조성할 필요가 있다고 주장했다.

당시 존 듀이 등의 교육철학은 1980년대 들어 데이비드 콜브(David Kolb) 등에 의해 정리돼 대중화됐다. 그가 정리한 체험교육 이론에 따르면 학습이란 사람이 정보를 지각하고 처리하는 과정이라는 것.

크게 구체적 경험, 추상적 개념화, 적극적 실험, 반성적 관찰 과정이 있다고 분석하고 구체적 경험을 가장 중요한 과정으로 지목했다. 이 체험을 중시하는 교육과정이 21세기 세계 교육계를 주도하고 있는 분위기다.

특히 과학교육에 있어 체험교육은 없어서는 안 될 중요한 요소가 되고 있다. 과학기술 정책을 중심에 두고 있는 한국 상황에서 우수한 체험교육 사례들을 발굴, 확산시킬 필요가 있다.

- 이강봉 객원편집위원

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2012-12-12 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터