인간이 처음 호주에 언제, 어떻게 들어갔는지는 지금까지 의견이 분분했다.

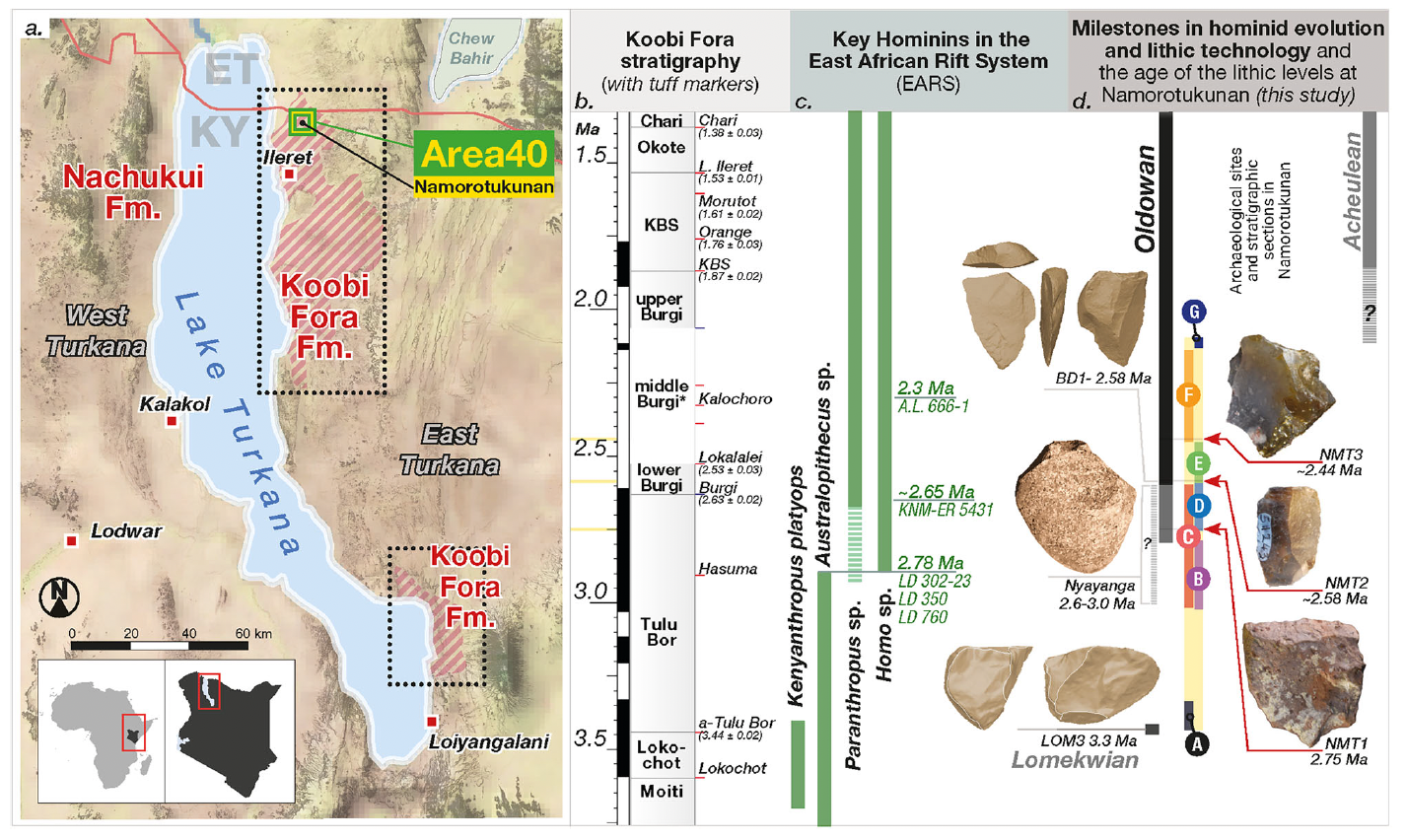

인류는 약 20만년 전(최근에는 30만년 전 이상) 아프리카에서 처음 출현한 것으로 알려진다. 과학자들은 최근 몇 년 동안 인간이 아프리카에서 호주로 건너온 시기나 경로, 수단 등에 대해 지속적으로 의문이 제기되면서 정착 시기를 점점 앞당기고 있다.

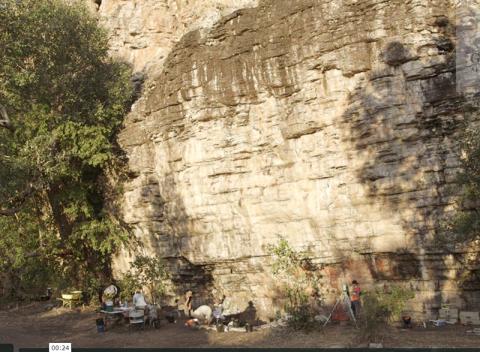

미국 워싱턴대 교수진과 학생 7명은 호주 북부에서 인공 유물을 발굴하고 이를 통해 이전에 추정했던 것보다 1만년 더 빠른 6만5000년 전부터 인간이 호주에 살고 있었다는 사실을 밝혀냈다. 연구팀은 과학저널 ‘네이처’(Nature) 20일자에 이 같은 내용과 함께 호주 발굴 현장인 마드제드베베(Madjedbebe)에서 발굴한 유물과 연대 측정기술을 상세히 기술했다.

마드제드베베는 오랫 동안 고고학적 탐사의 대상이 되어온 곳으로 호주 대륙에서 초기 인간의 출현과 야생동물과의 공존에 관해 발표된 여러 이론들의 토대가 됐다.

“’인간 이주가 호주 거대동물 멸종 유발’론에 의문”

논문 공저자인 벤 마윅(Ben Marwick) 워싱턴대 인류학과 부교수는 자신들이 제시한 새로운 연대는 다른 주장과 차이점이 있다고 말했다. 이들의 주장은 4만7000년~6만년 전 호주의 여러 곳에 인간이 살고 있었다는 기존 이론에 배치되는 것으로, 그보다 더 일찍 호주에 정착함으로써 인간이 4만5000년 전 자이언트 캥거루나 작은 곰같이 생긴 웜뱃(Wombat), 거북 같은 거대동물의 멸종을 불러일으켰다는 기존의 이론에 의문을 제기한다.

마윅 교수는 “이전에는 인간이 호주에 도착해 이 동물들을 사냥하고 서식지를 파괴함으로써 멸종에 이르게 했다고 생각했었으나 우리가 새로 산정한 인간의 호주 정착시기에 따르면 인간 이주가 그곳 거대동물들의 멸종을 불러일으킨 것이 아니라 훨씬 뒤에 멸종이 시작됐음이 확실하다”고 말했다.

그는 “이번 연구 결과는 인간이 자연을 파괴하고 동물들을 학살했다는 생각에서 벗어나 인간이 이주해서 동물들과 공존했다는 생각을 심어주며, 이는 인간 진화에서 매우 다른 견해”라고 덧붙였다.

광학 발광법(OSL)으로 정확한 연대 측정

1973년 이래 호주 북부지역에 있는 암석 피신처인 마드제드베베에서 발굴된 석기와 채색용 황토, 식물과 뼈 유물은 1만점이 넘는다. 워싱턴대를 포함해 호주 퀸즈랜드대 연구팀은 최근 2012년과 2015년의 발굴물에 대해 방사성탄소 연대측정법과 광학 자극 발광법(optical stimulated luminescence, OSL)을 사용해 다양한 인간 정착지 층에서 발견된 유물들을 조사했다.

이 새로운 연구는 지역 원주민 공동체와 광범위하게 협력해 진행했다고 마윅 교수는 밝혔다. 그 지역 미라(Mirarr) 족을 대표하는 ‘군드제이미 애버리진 협회’(Gundjeihmi Aboriginal Corporation)가 발굴작업에 참여해 그 결과를 살펴봤다. 연구원들은 지역사회와 계약을 체결해 미라 족 사람에게 발굴과 발굴물 관리를 감독하는 선임 관리인으로 통제권을 주었다. 미라족 사람들은 특히 근대의 광산활동으로 인한 환경 파괴 위험이 가해진 이 지역의 새로운 연대 연구 지원과 초기 인간 거주지에 대한 정보 확보에 관심이 많았다.

세계에서 가장 오래된 끝마무리 손도끼 발굴

발견된 유물 가운데 주목할 만한 것으로는 황토 ‘크레용’과 다른 색소들, 세계에서 가장 오래된 것으로 여겨지는 끝을 갈아 마무리한 손도끼 그리고 초기 정착민이 씨를 갈아 식물을 가공한 증거 등이 있다. 이 도구들은 나무에서 나무 껍질이나 열매를 잘라내는데 쓰였고, 안료는 상징을 나타내거나 예술적 표현을 위한 페이트로 사용되었음을 가리킨다.

마윅 교수는 호주 실험실에서 OSL을 사용해 연대를 확인했다고 설명했다. 방사성탄소연대 측정은 대상 안에 일정 수준의 탄소가 있어야 하며 최대 4만5000~5만년 전의 유기물질을 분석할 수 있다. 이에 비해 OSL은 모래 알갱이가 햇빛에 마지막으로 노출되었을 때- 즉 유물이 언제 묻혔는지를 결정하는데 도움이 되는 미네랄 연대 측정에 사용되며, 10만년 전 이상의 대상물에까지 적용된다. 이 과정은 수천 개의 모래알을 각각 측정해서 더욱 정확한 연대를 산출한다.

표본 유기물질 측정해 당시 환경 유추

워싱턴대 연구원들은 시애틀 캠퍼스의 지리고고학 연구실에서 작업하며 마윅 교수가 마드제드베베에서 발굴을 도우며 확보한 퇴적물 표본을 테스트했다. 대학원생 한 명과 학부생 여섯 명이 고대 호주인이 살았던 시기를 재현하기 위해 그곳에서 가져온 수백 가지 흙 부스러기의 특성을 분석했다.

학생들은 주사현미경을 사용해 퇴적물 층의 구성과 흙부스러기 및 미세한 식물성 물질의 크기를 조사했다. 논문 공저자 중 한 사람인 박가영( Gayoung Park) 박사과정생은 학생들이 또다른 실험을 위해 다양한 온도에서 토양 샘플을 구운 다음 각 샘플의 질량을 측정했다고 말했다. 고온을 가하면 유기물질이 가스로 변하기 때문에 질량 손실을 계산해서 샘플에 얼마나 많은 유기물질이 있었는지를 알 수 있다. 이 작업은 발굴지의 퇴적층을 가로지르는 환경들이 어떠했는지를 나타내는 그림을 만드는데 도움이 됐다.

당시 호주 북부지방은 습하고 쌀쌀

연구팀은 초기 정착 인류가 호주 북부지방에 처음 도착했을 때 기후는 더 습하고 추웠다는 사실을 밝혀냈다.

마윅 교수는 “연구팀은 함께 초기 이주인들이 어떤 환경에서 살았는지, 기후는 어떠했나, 그 장소에 어떤 장애가 있었는지 그리고 다른 여러 시대의 인공 유물들이 섞여있는지 등의 질문을 설정하고 해답을 찾기 위해 노력했다”며, “이 연구에 워싱턴대 학부 학생들을 실질적인 방식으로 참여시킬 수 있어서 자랑스러웠다”고 말했다.

논문 저자 중 한 명인 마라 페이지()Mara Page)는 프로젝트에 참여했을 때 고고학과 지구 및 우주과학 복수 전공을 하고 있었다. 페이지 연구원은 퇴적물에서 발견되는 안정적인 탄소 동위원소를 분석해 과거에 존재했던 식물의 종류와 환경을 밝혀냈다. 그녀는 이를 통해 인간이 거주할 당시 마드제드베베의 식생은 안정적으로 유지됐다는 결론을 내렸고, 이는 인간이 이 지역을 떠날 수 있는 중요한 환경 변화가 없었음을 시사한다.

초기 인류의 아프리카 탈출, 여러 번 있었을까

연구팀은 인간이 약 6만5000년 전에 호주에 정착했다고 발표함으로써 아프리카에서 출현한 인간이 아프리카를 처음 떠난 게 언제인가 하는 이동 이론의 몇가지 점을 확인했다. 공통적인 견해는 인간이 8만년 전에 아시아로 이동했다고 보고 있다. 만약 그 1만5000년 후에 호주로 인간이 이주했다면 그 조상들은 아시아의 다른 초기 인간인 호모 플로렌시스(Homo florensiensis)와 공존했다는 것을 의미한다.

이것은 또한 4만5000년 전에 유럽 대륙으로 들어간 것으로 생각되는 초기 유럽인들보다 앞서서 호주로 들어갔다는 것을 뜻한다. 이와 관련해 초기의 인류가 한 번에 아프리카를 떠나 아시아와 유럽, 호주 등에까지 점차로 퍼져나갔는지 아니면 이 같은 이주의 물결이 여러 번에 걸쳐 있었는지 의문이 생길 수 있다.

DNA 조사 결과 호주 이주 7만년 전까지 올라가

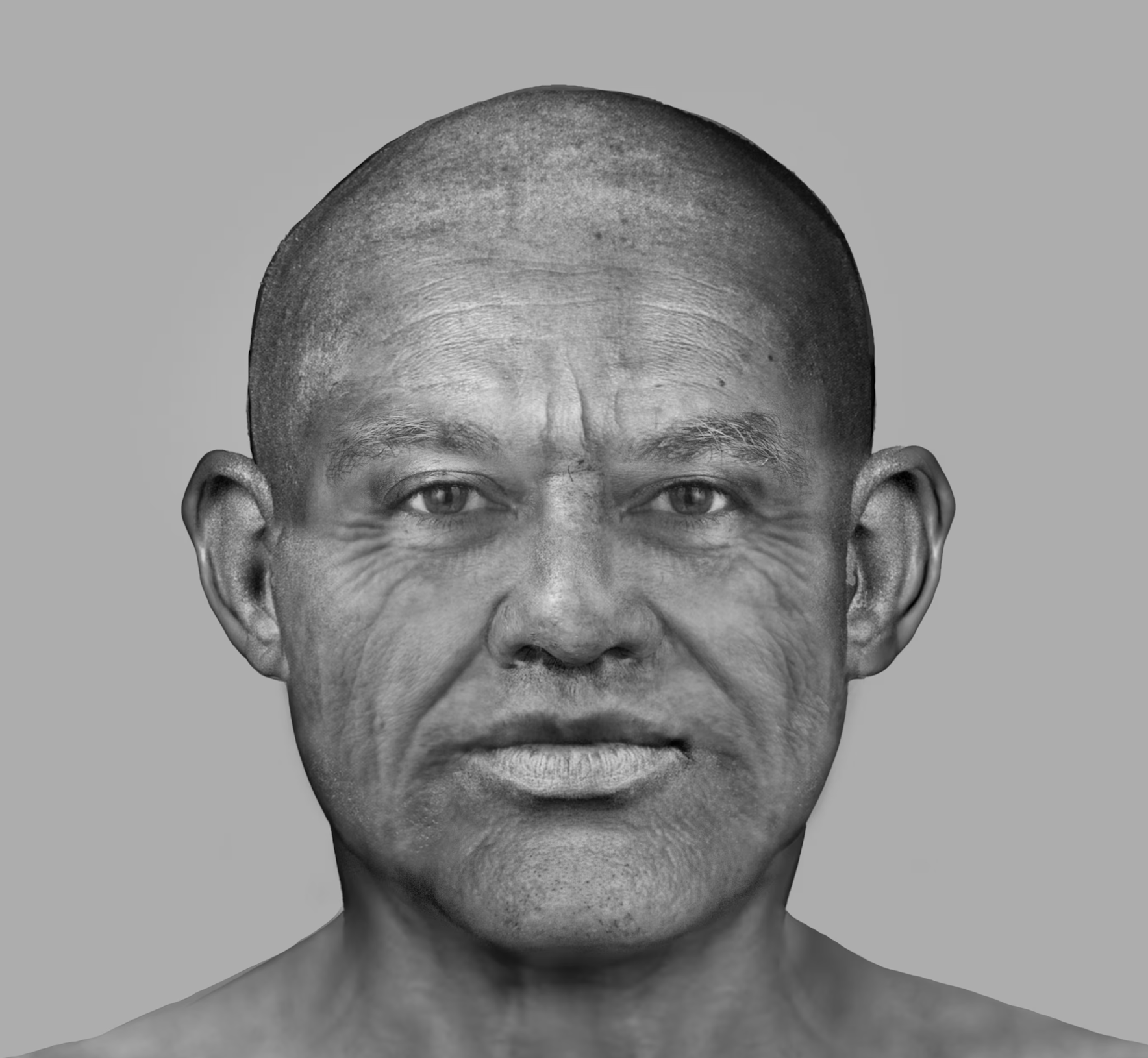

최근 90세 된 호주 원주민 남성에게서 얻은 모발 표본의 DNA 검사를 통해 얻은 새로운 증거에 따르면 인간의 호주 이주는 7만년 전까지 거슬러 올라가는 것으로 나타났다.

마윅 교수는 마드제드베베에서 발굴한 수많은 인공물과 퇴적물 표본을 집중적으로 분석했기 때문에 인간의 호주 이주가 적어도 6만5000년 전에 이루어진 것이 확실하다고 믿고 있고, 이같은 사실은 현대 인류종인 호모 사피엔스가 아프리카 안에서 진화한 뒤 다른 대륙들로 퍼져나갔다는 이론을 뒷받침한다.

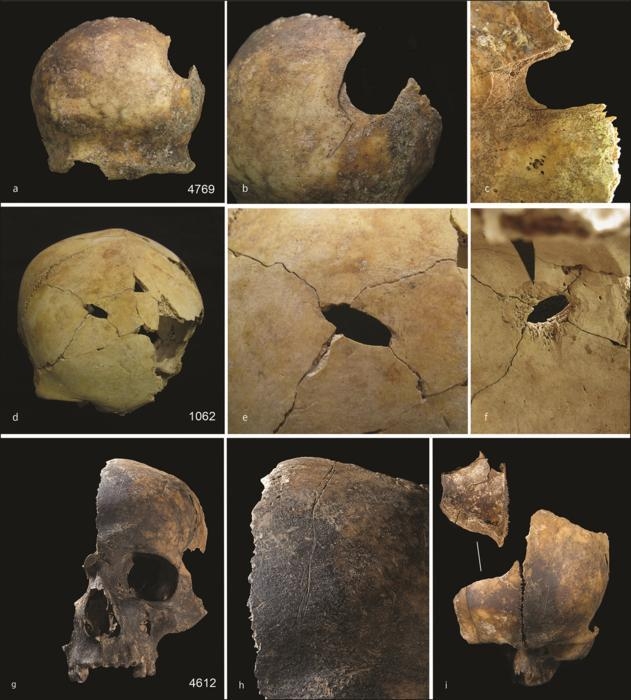

이 연구 결과는 또 호모 사피엔스보다 먼저 출현한 네안데르탈인과 데니소반인이 오랫 동안 인간들과 공생했으며, 이들은 호주와 다른 동반구에서 더 큰 역할을 했을 것으로 여겨진다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2017-07-20 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터