1960년대 일부 신경과학자들은 ‘할머니 뉴런(grandmother neuron)’이라고 불리는 뇌세포가 존재한다고 주장했다.

뇌의 신경세포 가운데 할머니처럼 친숙한 얼굴을 알아보는 뇌세포가 존재한다는 것인데 당시 신경과학계의 반응은 차가웠다. 일부 과학자들은 이런 기능을 지닌 단일 뉴런이 아이디어이기는 하지만 사람에게는 해당되지 않는다며 이런 주장을 즉시 기각했다.

그러나 최근 연구에서 상황이 바뀌고 있다. 이달 초 과학저널 ‘사이언스’ 지에 실린 논문에서 과학자들은 원숭이 뇌에서 친숙한 얼굴에만 반응을 보이는 작은 영역을 발견했다고 밝혔다. 낯선 사람과 비교해 최대 3배나 더 많은 반응을 보였다는 것.

측두엽극에서 친숙하고 생소한 얼굴 구분

이 같은 연구 결과는 1960년대 이후 인정을 받지 못했던 ‘할머니 뉴런’이 사람에게 있어 실제로 존재할 가능성을 말해주고 있다.

뉴욕시에 있는 록펠러 대학의 신경과학‧행동학자인 윈리히 프라이발트(Winrich Freiwald) 교수는 지난 7월 13일 ‘라이브 사이언스’와 인터뷰를 통해 “(새로 발견한) 이런 세포들이 어떤 면에서는 시각과 기억의 독특한 조합을 지닌 ‘할머니 뉴런’일 수 있다.”고 말했다.

논문 제목은 ‘측두엽에서 얼굴 인식과 기억 사이의 빠른 연결(A fast link between face perception and memory in the temporal pole)’이다.

연구진은 논문을 통해 “뇌가 친숙한 사람의 얼굴을 어떻게 인식하는지에 대한 질문은 신경과학 전체 역사에 있어 매우 중요한 질문이었다.”고 말했다. 그로 인해 1960년대 ‘할머니 뉴런’이란 명칭으로 그 존재가 제안되었지만 발견되지 않고 있었다는 것.

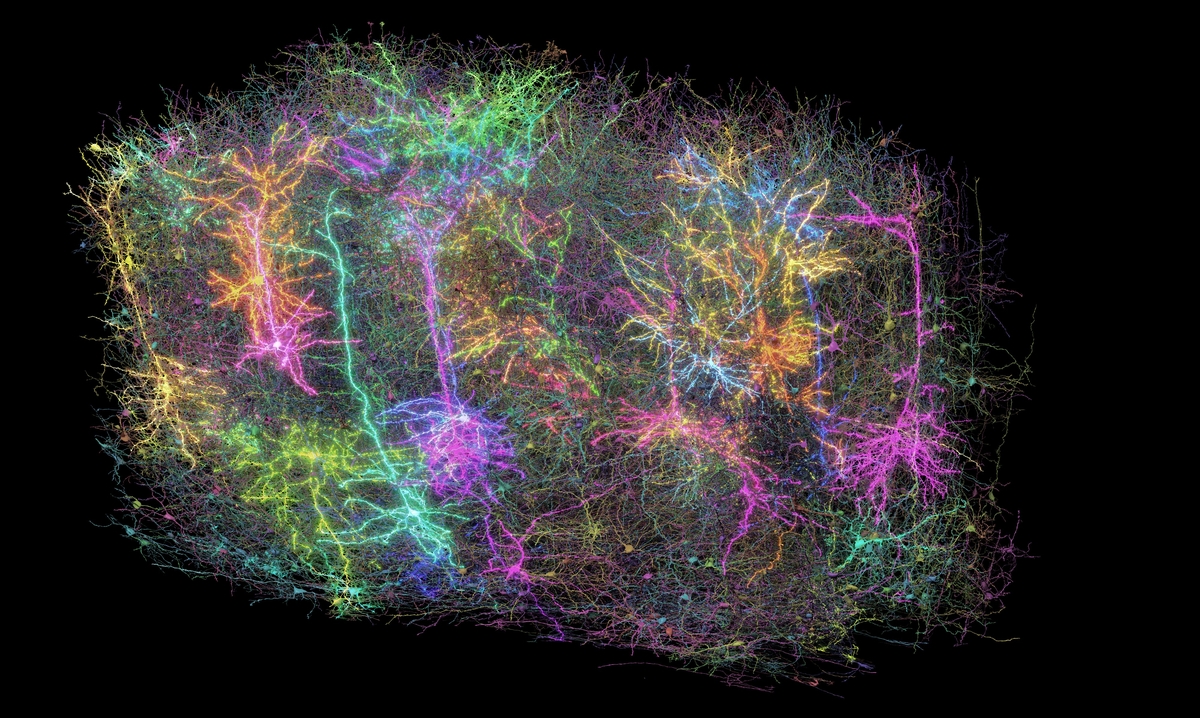

연구진은 이 의문을 풀기 위해 은 기능적 자기공명 영상(fMRI)을 사용해 두 마리의 붉은털 원숭이 뇌 바닥 근처의 그동안 신경과학자들에게 잘 이해되지 않았던 영역인 원숭이 측두엽극을 분석했다고 말했다.

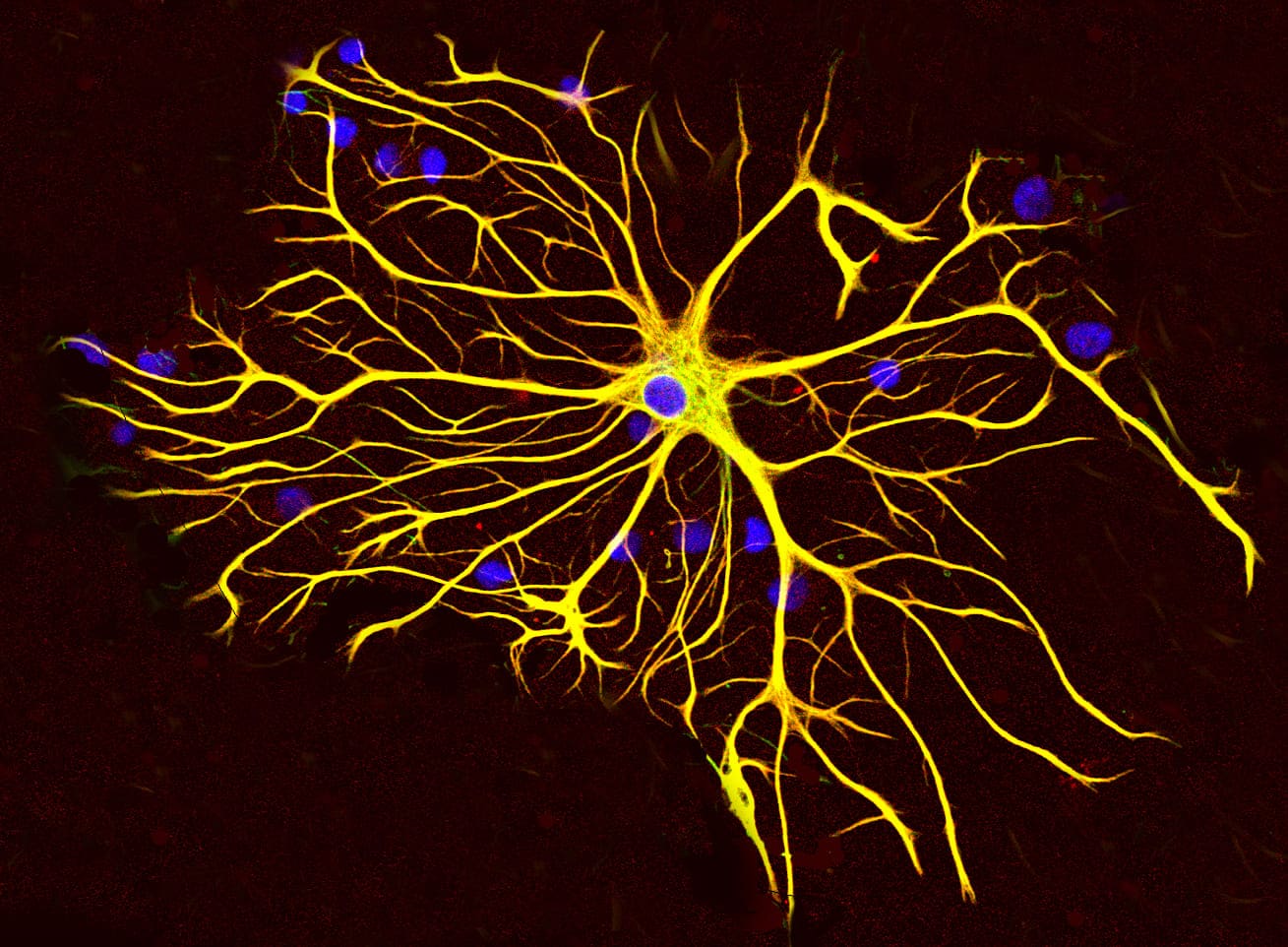

얼굴 인식과 기억 영역 두 곳에 전극을 연결하고 fMRI로 친숙한 얼굴과 생소한 얼굴을 만났을 때 어떻게 반응하는지 관찰한 결과 측두엽극 일부 뇌세포 영역에서 친숙하고 생소한 얼굴 이미지를 구분하고 있음을 확인할 수 있었다.

연구팀은 친숙하고 생소한 이미지를 제시하기 위해 원숭이 친척들과 사람의 이미지를 사용했다. 그리고 원숭이 친척들과 사람의 얼굴 이미지를 보여줄 때마다 두 영역의 뇌 세포가 어떻게 변화하는지 관찰했다. 원숭이의 뇌세포는 자신의 친척이든지 사람의 얼굴이든지 새로운 얼굴 이미지를 접할 때마다 밝아지는 모습을 보였다.

친숙함에 대한 뇌 반응 연구 가능해져

그러나 친숙한 것과 낯선 것을 구별하는 것은 측두극 세포뿐이었다. 원숭이가 자신의 친구와 친척의 사진을 보았을 때 그 측두극 세포는 익숙하지 않은 원숭이 사진을 보여줄 때보다 3배 더 밝게 빛났다.

연구원들은 또한 뇌 부위에 따라 반응이 어떻게 다른지 알아보기 위해 얼굴 이미지를 다양한 수준에서 흐리게 처리했다. 그리고 또렷한 모습의 얼굴 모습을 제시한 결과 많은 세포들이 밝게 반응했으며 점차 흐려지는 모습에는 미약한 반응을 하고 있었다.

그러나 측두엽극 세포들의 반응은 매우 달랐다. 흐릿한 이미지에는 거의 반응하지 않았지만 선명도가 특정 임계 값에 도달하자마자 많은 뉴런이 친숙한 얼굴에 한꺼번에 반응하기 시작했다. 연구원들은 이 효과가 할머니와 같은 친숙한 얼굴을 인식하는 ‘아하’하는 순간에 해당한다고 설명하고 있다.

세포가 얼마나 빨리 반응하는지에 대해서도 실험이 진행됐다. 관찰 결과 일반 뇌세포와 측두엽극 세포 간의 큰 차이가 없다는 것을 발견했다. 특히 이미지가 얼굴일 때만 관여하는 얼굴 처리 영역은 측두극 영역의 세포가 친숙한 얼굴에만 반응하는 것과 거의 같은 시간에 얼굴에 반응하고 있었다.

프라이발트 교수는 “‘할머니 뉴런’은 먼저 이미지를 얼굴로 식별한 다음 특정 얼굴의 장기 기억과 연관시켜야 하기 때문에 할머니 뉴런이 더 오래 걸릴 것이라고 가정했는데 실제로는 정반대의 결과가 나왔다.”고 말했다.

‘신경과학 백과사전(Encyclopedia of Neuroscience)’에 따르면 할머니 뉴런은 사람들에게 친숙한 할머니에게만 해당되는 매우 구체적인 정보를 코딩하는 뉴런이다. 그러나 1960년대 이후 수십년 간 존재가 확인되지 않은 가상의 뉴런이었다.

그러나 2000년대 들어 뇌과학 수준이 높아지면서 그 실체가 조금씩 밝혀지고 있다. 2005년 UCLA와 칼테크 연구에서는 특정한 사람들에 대한 반응으로 다양한 뇌세포가 발화한다는 증거를 발견한 바 있다. 그러나 이 연구에서 모니터링 중인 세포만 해당 개념에 반응했다는 내용이 포함되지 않고 있었다.

2019년 이스라엘 바일란대학교 등이 참여한 연구에서는 사람 두뇌에 있는 시각피질에서 사람의 얼굴에 선택적으로 반응하는 신경세포를 발견했다고 최근 발표했다. 그러나 이 연구에서도 할머니와 같은 친숙한 이미지에 민감하게 반응한다는 내용은 들어있지 않았다.

이번 록펠러 대학 연구가 주목받고 있는 것은 이번에 발견한 원숭이 측두엽극 뇌세포가 1960년대 가설인 ‘할머니 뉴런’과 가장 유사하기 때문이다. 연구를 이끈 프라이발트 교수는 “이제 이 영역이 뇌의 다른 부분과 어떻게 연결되어 있고 새로운 얼굴이 나타나면 어떻게 되는지 물을 수 있다”며, “인간 뇌에서 친숙함이 어떻게 작동하는지 탐구를 시작할 수 있게 됐다.”고 말했다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@hanmail.net

- 저작권자 2021-10-01 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터