익숙한 물컵, 익숙한 사진, 익숙한 사람들까지. 우리는 기억에 새겨진 익숙함 속에 산다. 기억은 우리가 누구인지를 형성하고, 일상생활을 살아가는 데 도움을 준다. ‘영츠하이머’란 신조어가 등장했을 정도로 나이를 불문한 기억력 감퇴 문제에 대한 관심이 높다. 쉽게 깜빡하는 사람이 있는가 하면, 처음 본 물건, 처음 본 영화를 귀신같이 기억 잘하는 사람도 있다. 뇌과학자들은 유독 기억력 좋은 사람 뇌의 비밀을 풀어냈다.

사물 기억을 돕는 새로운 유형의 뇌세포 발견

캐나다 브리티시컬럼비아대 연구진은 사물을 인식하고 기억하는 과정에서 핵심 역할을 하는 새로운 유형의 뇌세포를 발견하고, 그 연구 결과를 2월 12일 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 게재했다. 연구를 이끈 마크 셈브로우스키 교수는 “사물 인식 기억은 우리의 정체성과 세상과의 상호작용 방식에 핵심적”이라며 “사물이 익숙한 것인지, 새로운 것인지를 구분하는 것은 생존을 넘어 일상생활의 모든 것을 결정 짓는다”고 설명했다.

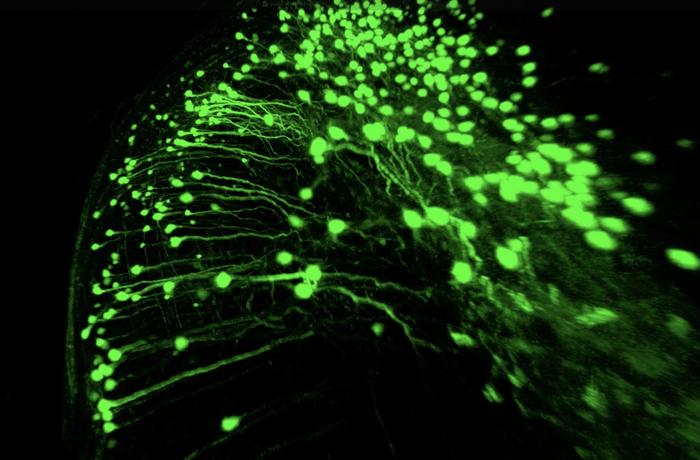

연구진은 쥐의 뇌 샘플을 분석하는 과정에서 매우 독특한 유전자 발현을 보이는 작은 세포 군집을 새롭게 발견했다. 이 세포들이 달걀과 비슷한 모양을 지녀, ‘타원 세포(ovoid cell)’라는 이름을 붙였다. 연구진은 타원 세포의 정확한 역할을 규명하기 위해 활성화될 때만 형광을 내도록 세포를 조작했다. 이후 실험 결과, 타원 세포는 생쥐가 낯선 물체를 마주쳤을 때만 형광을 냈다. 물체를 기억하게 되고 익숙해지면 형광 반응을 멈췄다. 제 역할을 다했다는 의미다.

제1저자인 아드리엔느 킨먼 연구원은 “알츠하이머병 환자의 경우 자신의 이름, 비밀번호, 사랑하는 사람의 모습 등 익숙한 것을 잊는다”며 “타원 세포를 조작하는 새로운 치료법을 도입한다면 기억이 사라지기 전에 예방하거나 역전할 수 있게 될 것”이라고 말했다.

새로운 정보 처리와 기억 형성 과정의 ‘동기화’가 핵심

기억은 한 가지 사물만을 처리하는 것이 아닌 다양한 정보를 동시에 받아들이면서 형성된다. 가령, 영화로 치면 등장 이름의 얼굴, 이름, 사건의 흐름 등을 통합적으로 기억해야 나중에 내용을 잘 회상할 수 있다. 그런데 그간 새로운 정보 처리, 기억 형성 그리고 회상과 같은 일련의 과정을 우리 뇌 속 해마가 어떻게 통합적으로 조율하는지에 대해서는 명확히 알려지지 않았다.

성균관대 연구진은 지난 1월 14일 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 해마가 기억 형성과 회상에 관여하는 여러 인지 과정을 조율하는 메커니즘을 규명하고, 유독 기억력 좋은 사람 뇌의 비밀도 밝혔다.

연구진은 실험 참가자들에게 웹드라마를 보여주며 뇌 신호를 측정했다. 대학생들의 연애와 우정, 그리고 삼각관계와 이별 등 갈등을 이야기로 전개됐다. 분석 결과, 새로운 정보가 적은 장면일수록 참가자들이 더 잘 기억하는 경향이 나타났다. 새로운 정보를 감지하는 과정과 기억 형성 과정이 밀접하게 연관되어 있다는 것이다.

이어 연구진은 해마가 새로운 정보 감지와 기억 형성 등의 기능을 어떻게 조율하는지 알기 위해 기능성자기공명영상(fMRI)을 이용해 참가자들의 뇌를 살폈다. 이 과정에서 해마의 정보 처리 과정의 핵심 신경 신호 축인 ‘기억 형성 공간’, ‘기억 회상 공간’ 그리고 ‘새로운 정보 처리 공간’을 추출했다.

새로운 정보 처리 공간과 기억 형성 공간은 신경 활동이 특정 축을 따라 조율 및 정렬되는 방식으로 상호작용했다. 여기서의 정렬은 신경 신호 패턴이 서로 유사하게 배치되고 조화를 이루는 것을 의미한다. 해마가 새로운 정보를 처리한 뒤 이를 기억 형성과 통합한다는 것을 보여준다. 반면, 기억 회상 공간은 기억 형성 공간과만 정렬되어 있고, 새로운 정보 처리 공간과는 정렬되지 않았다.

새로운 정보 처리 공간과 기억 형성 공간의 정렬이 더 잘 이뤄진 참가자일수록 영화 내용을 더 잘 기억하는 경향도 발견했다. 연구를 이끈 심원목 교수는 “자연스러운 경험 속에서 뇌 활성화 패턴을 분석해 기억 형성과 회상 과정을 조율하는 해마의 메커니즘을 밝힌 연구”라며 “해마가 기억을 형성할 때 신경 신호 패턴이 얼마나 잘 정렬되는지가 기억력을 높이는 중요한 열쇠”라고 말했다.

- 권예슬 리포터

- yskwon0417@gmail.com

- 저작권자 2025-03-12 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터