남아프리카의 ‘뜀토끼(Pedetes capensis)’가 자외선 아래 핫핑크 형광색을 띤다는 사실이 최근 ‘사이언티픽 리포트’지에 보고되었다. 덕분에 ‘디스코 토끼’라는 별명을 얻은 이 토끼는 이제까지 알려진 생형광을 띠는 포유류들과 다르다는 소식이다.

인간의 눈이 감지할 수 있는 빛의 파장은 대략 400–700 nm으로 우리는 이를 가시광역이라고도 부른다. 이 영역 바깥에 있는 적외선이나 자외선은 감지 기능을 가진 도구를 통해서만 볼 수 있다. 그러나 인간 외의 많은 동물 종들은 다양한 빛의 영역을 볼 수 있는 눈을 가지고 있다. 종에 따라 위치한 생태 환경에 따라 먹이를 찾거나 혹은 포식자를 피하고 짝짓기 상대를 찾는 데에 더 유리한 방식으로 진화하는 과정에서 나타난 것으로 대개 해석된다. 포유류의 경우 유대류인 주머니쥐(Didelphimorphia), 일부 설치류 등이 자외선을 감지한다고 알려져 있다.

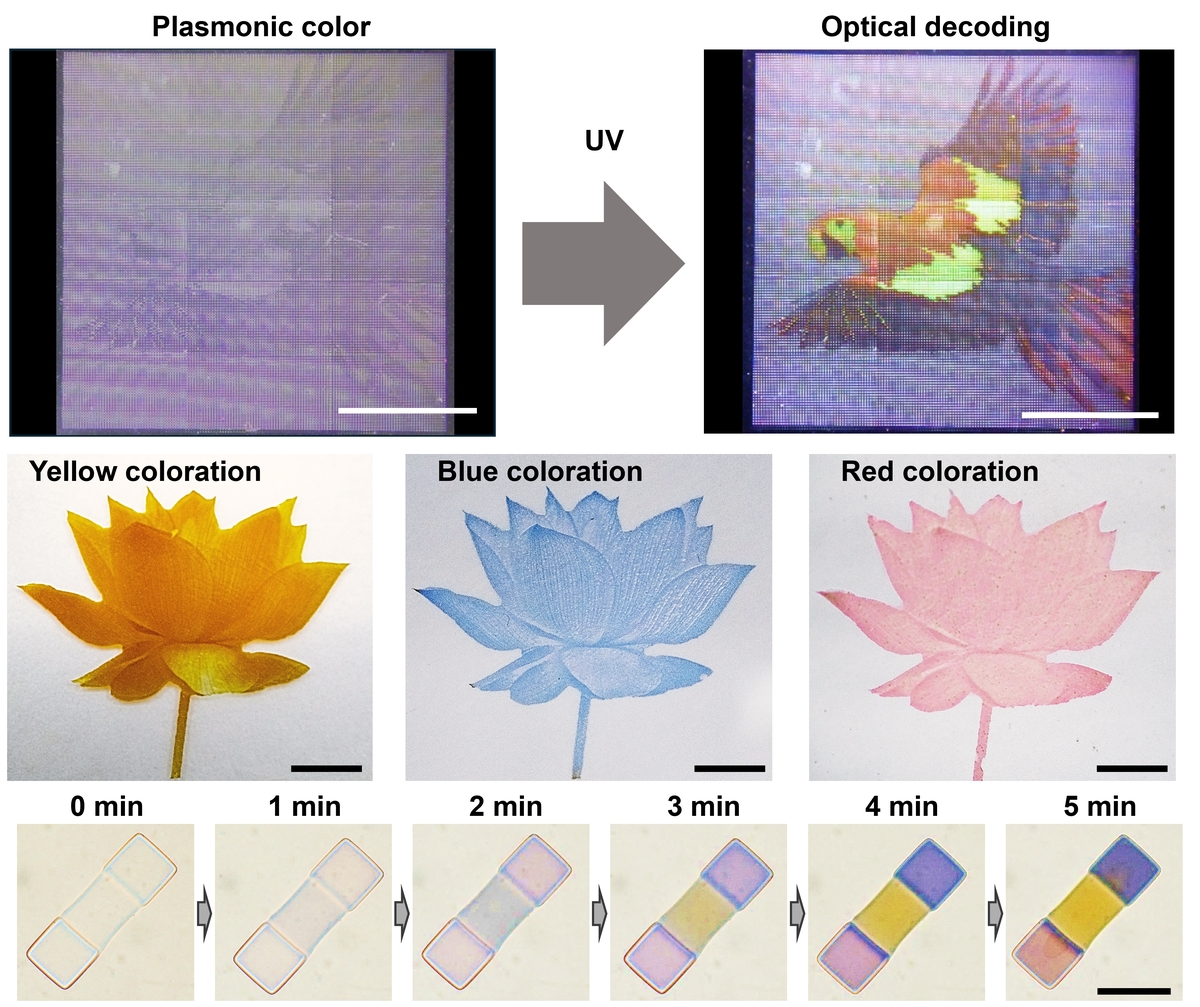

한편, 생물이 형광을 띠는 생형광성은 대체로 무척추동물이나 물고기, 파충류, 양서류 등에서 관찰된다. 포유류의 경우, 생형광성은 신대륙 하늘다람쥐 속(Glaucomys spp.), 주머니쥐(Didelphimorphia), 오리너구리 (Ornithorhynchus anatinus) 등에게서 관찰되었다. 이들은 세 개 대륙에 걸쳐 다양한 생태 환경에서 살아갈 뿐 아니라 포유류 계통수 상에서도 넓게 분포하고 있어 각자 생형광성으로 독립적 진화를 한 것으로 해석된다. 생형광성이 어떤 기능을 하는지 아직 자세히 밝혀진 바는 없지만, 생형광성을 띠는 포유류들이 모두 야행성이라는 점에서, 어두운 환경과 연관성을 가진 것으로 통상 생각해왔다.

이번 발표된 뜀 토끼 역시 야행성이다. 연구진은 시카고 자연사박물관의 신대륙 하늘다람쥐 속과 비늘꼬리청서아목 (Anomaluromorpha) 표본들을 통해 생형광성을 연구하던 중 우연히 뜀 토끼도 형광을 띤다는 사실을 알게 되었다고 밝혔다. 박물관의 14개 표본은 각각 앙골라와 보츠와나, 케냐, 탄자니아 등 아프리카의 여러 지역에서 1905년과 1963년 사이 수집된 것이었다. 네 마리는 수컷, 열 마리는 암컷이었다. 이 표본을 자외선에서 가시광선 영역에 이르기까지 여러 파장 아래서 관찰하고 형광 분광학적으로 분석한 결과 이 토끼들은 암컷과 수컷 모두 복부와 등 부위의 털이 부분적으로 형광을 띄는데 흡광도는 조금씩 달랐다고 연구진은 보고했다.

연구진은 이것이 박물관 표본에게서만 관찰되는 것인지를 확인하기 위해 오마하스 헨리 둘리 주 앤드 아쿼리엄(Omaha’s Henry Doorly Zoo and Aquarium)의 뜀토끼 다섯 마리도 추가로 관찰했는데 결과는 같았다. 이들의 털을 식기세척제로 닦았지만 형광성이 사라지거나 줄어들지도 않았다고 보고했다.

이후, 연구진은 색층분석법(chromatography)를 통해 토끼들의 털에서 형광물질을 추출해냈다. 여기에서 유로포르피린-I, 유로포르피린-II, 헵타카르복실포르피린 등의 형광성 물질들을 찾아냈다. 거기에는 형광 물질을 분석하는데 표준 참고 물질로 사용되지 않지만 감지된 이름을 알 수 없는 물질도 있었다고 보고했다.

분석 결과, 연구진은 박물관과 동물원이 개체들을 통해 이 뜀토끼들은 수컷과 암컷 모두 생형광성을 띠며, 이는 환경요인이나 수집 및 보관 과정에서 생긴 일이 아니고 토끼들의 털에서 자연 생성된 물질에 의한 것으로 보인다고 결론 내렸다. 생형광성을 띠는 다른 동물종들과 비교해서는 생형광성을 일으키는 물질인 포르피린 계열 외에도 다른 미확인된 화학 성분이 뜀토끼들에게서 발견된 점이 흥미로운 점이라고 밝혔다.

이 뜀토끼들이 어째서 형광을 띄는지는 알 수가 없다. 다만, 뜀토끼는 무리에서 떨어져 독립적으로 지내며 낮에는 굴에서 지내다가 밤이 되면 풀밭에서 먹이를 찾아다니는 점에 주목해 연구진은 이것이 포식자로부터 자신을 보호하기 위해서일 수 있다는 가설을 제시했다.

- 한소정 객원기자

- sojungapril8@gmail.com

- 저작권자 2021-03-31 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터