1859년에 그려진 일본의 전통적인 목판화에는 쥐들이 어떤 식물을 이용해 고양이들을 유혹하는 모습이 나온다. 대체 어떤 식물이기에 먹잇감인 쥐들을 앞에 두고도 고양이의 시선을 돌릴 수 있는 걸까. 그 식물의 정체는 바로 개다래라는 덩굴식물이다.

‘개다래’와 ‘개박하’는 오래전부터 고양이를 유인하는 식물로 알려져 있다. 고양이는 이 식물들만 보면 머리와 얼굴을 비벼대고 땅바닥을 뒹굴며 즐거워한다. 때문에 고양이 애호가들은 이 식물들의 잎으로 채워진 장난감을 만들어 자신이 기르는 반려묘에게 선물하기도 한다.

하지만 고양이들이 이 식물들에 반응하는 생물학적 의미와 그로 인한 신경생리학적 메커니즘은 아직 밝혀지지 않았다.

일본 이와테대학의 수의과학자 미야자키 마사오 교수팀을 비롯한 국제 공동 연구진은 실험용 고양이 25마리, 야생 고양이 30마리, 아무르 표범, 재규어 2마리, 스라소니 2마리 등의 고양잇과 동물을 이용해 그에 대한 실험을 진행했다.

연구진은 우선 어떤 성분이 고양이를 유혹하는지 알아내기 위해 개다래 잎의 추출물에서 화학물질을 분리해 일일이 고양이들의 반응을 조사했다. 그 결과 네페탈락톨(nepetalactol)이라는 새로운 유효 성분이 고양이들의 반응을 가장 강하게 유도한다는 사실이 밝혀졌다.

행복감 촉진하는 신경계 활성화시켜

이 화학물질에 끌리는 것은 가축화된 고양이나 야생 고양이는 물론 밀림에 사는 대형 고양잇과 동물들도 마찬가지였다. 그러나 개와 실험용 쥐는 네페탈락톨 성분에 전혀 관심을 보이지 않는 것으로 나타났다.

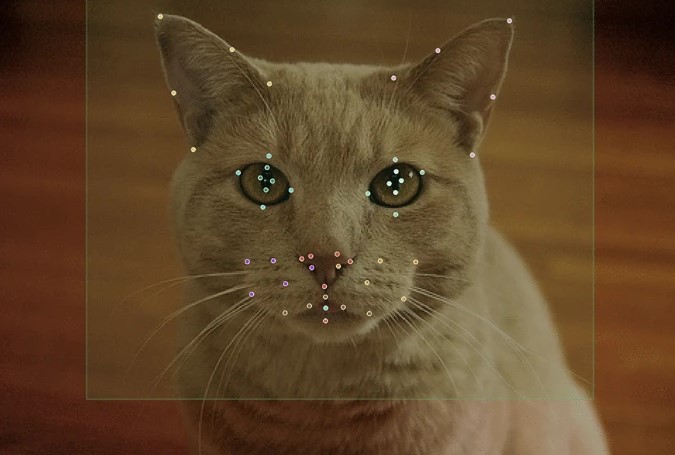

이어서 연구진은 개다래에 반응하는 고양잇과 동물들의 신경생리학적 메커니즘을 밝히기 위한 실험을 진행했다. 고양이가 개다래 잎의 냄새를 맡을 때 인간의 행복감과 연관된 ‘뮤(μ)-오피오이드’ 수용체가 활성화되는지 알아보기 위해 고양이가 네페탈락톨에 노출되기 5분 전과 5분 후의 혈장 수치 변화를 검사한 것.

그 결과 고양이가 네페탈락톨에 노출된 후에는 베타-엔돌핀의 수치가 높아진다는 사실이 밝혀졌다. 하지만 고양이의 뮤-오피오이드 수용체를 약리학적으로 억제할 경우 고양이는 더 이상 네페탈락톨에 반응하지 않는 것으로 밝혀졌다. 개다래가 고양이의 행복감을 촉진하는 신경계를 활성화시킨다는 사실이 확인된 것이다.

다음은 네페탈락톨이 고양이에게서 얼마나 효과적으로 모기를 쫓아낼 수 있는지 실험했다. 네페탈락톨을 묻힌 경우와 묻히지 않은 경우 고양이 얼굴에 달라붙은 모기의 수를 일일이 세어 본 것이다. 그 결과 네페탈락톨을 묻힌 고양이들의 얼굴에 훨씬 더 적은 수의 모기들이 달라붙었다.

좀 더 자연스러운 환경에서도 모기들이 똑같이 반응하는지 알아보기 위해 개다래에 반응하는 고양이와 그렇지 않은 고양이를 비교했다. 그 결과 모기는 개다래에 반응하는 고양이를 피하는 것으로 나타났다.

그럼 과연 고양이들은 모기를 쫓기 위해 의도적으로 자신의 몸에 네페탈락톡 성분을 묻히는 걸까. 연구진은 네페탈락톨 성분을 묻힌 종이 필터를 고양이 우리의 바닥, 벽, 천장에 배치한 후 고양이의 행동을 관찰했다.

모기와 바이러스에 대한 방어책

그 결과 고양이들은 종이 필터의 배치 위치와는 상관없이 정확히 네페탈락톨 성분이 묻어 있는 종이 필터만 골라서 몸을 문질렀다. 고양이들이 네페탈락톨 종이에 몸을 문지르면 그 물질이 얼굴과 털에 옮겨지는데, 이는 문지르는 행동의 가장 중요한 기능이 자신의 몸에 이 화학물질을 바르는 것임을 의미했다.

이 연구 결과는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스’ 1월 20일 자에 게재됐다. 이번 연구를 주도한 미야자키 마사오 교수는 “우리는 개다래를 좋아하는 고양이들의 행동이 모기와 그들이 옮기는 바이러스에 대한 방어책이라는 사실을 알아냈다”고 말했다.

연구진은 이번 연구 결과를 토대로 모기퇴치제 특허를 출원 중인 것으로 알려졌다. 연구진은 황열병, 뎅기열, 지카 바이러스를 옮기는 이집트숲모기를 격퇴할 수 있을 것으로 보고 있다.

또한 연구진은 왜 고양이만 이런 행동을 하는 것인지를 알아내기 위해 고양이가 아닌 동물들이 개다래나 개박하에 반응하지 않는 이유를 유전적 차원에서 확인하기 위한 연구를 진행할 것이라고 밝혔다.

지구상에서 가장 많은 사람을 공격해 질병을 옮긴 동물이 바로 모기다. 특히 모기가 옮기는 말라리아는 인간이 걸리는 감염병 중 가장 오래된 질병이자 지금까지 가장 많은 사람을 죽인 질병이기도 하다.

인류는 오랜 세월 동안 모기를 없애기 위해 갖은 노력을 해왔으나 박멸까지는 아직 갈 길이 멀다. 그런데 고양잇과 동물은 이미 오래전부터 모기를 퇴치하는 방법을 알고 있었던 셈이다.

- 이성규 객원기자

- yess01@hanmail.net

- 저작권자 2021-01-22 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터