약 20만 년 전 아라비아 반도 중심부에 두 줄기의 강이 서로 교차해 흐르고 있었다. 그 합류 지점에 넓은 평원이 형성돼 있었고, 평원 위로는 61m 높이의 삐죽삐죽한 암맥이 솟아 있었다.

그곳에는 풍부한 양의 화산석이 쌓여 있었고, 인류 조상들은 그곳에 올라가 손도끼와 같은 끝이 날카로운 도구들을 만들었다. 그리고 수천 개의 유물들을 남겨 놓았다.

이들 유물들이 고대 세계 인류 조상들의 삶의 모습을 전해주고 있다. 30일 ‘스미소니언’ 지에 따르면 영국‧독일‧호주 과학자들이 참여한 공동 연구팀은 아라비아 반도 중심부에서 약 19만 년 전에 제작한 돌도끼, 돌칼 등 석기시대 유적들을 대량 발굴했다.

유럽‧아시아 중간 지역서 구석기 문화 꽃피워

이들 유물들은 예전 아라비아 반도에서 전기구석기시대(Lower Paleolithic)의 대표적인 석기문화인 아슐리안 문화(Acheulean culture)가 존재했음을 말해주는 것이다.

아프리카와 유라시아의 넓은 지역, 그리고 한반도에도 분포했던 아슐리안 문화는 주먹도끼와 찍개 문화로도 불린다. 프랑스의 생 아슐(St. Acheul) 지방에서 다량의 주먹도끼가 발견되면서 고인류학자들에 의해 붙여진 이름이다.

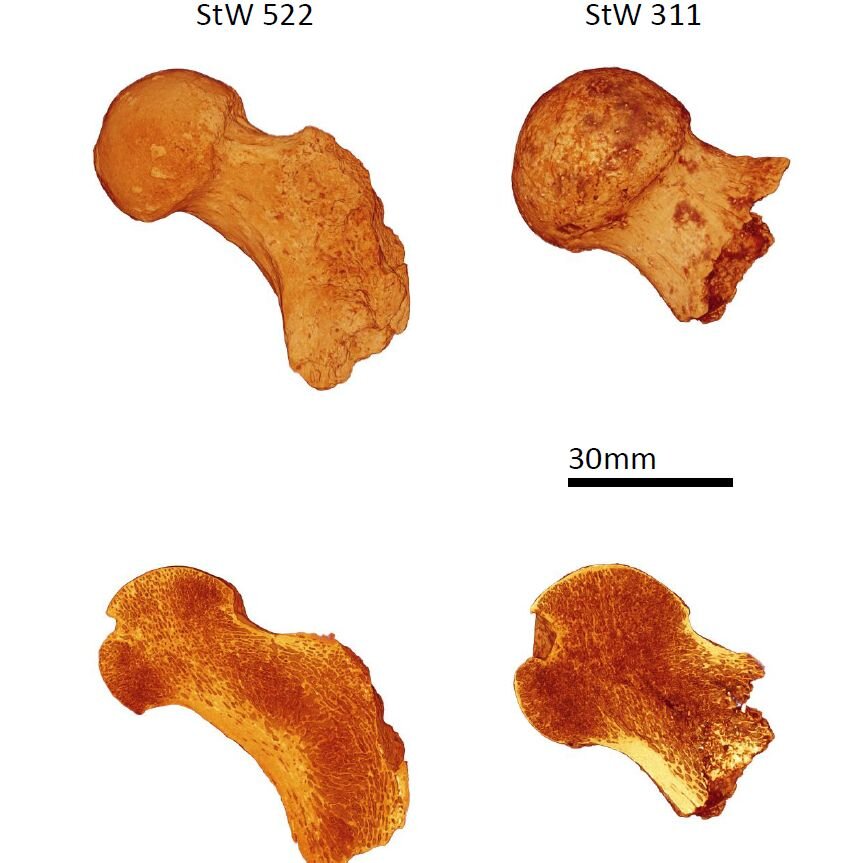

생 아슐에서 발견된 주먹도끼는 좌우대칭의 돌을 깨뜨려 한쪽은 둥글게 반대쪽은 뾰족하게 만든 뗀석기였다. 이후 고인류학자들은 생 아슐에서 발견된 석기를 기준으로 석기 양면을 가공해 만든 석기들을 아슐리안 문화권으로 분류하고 있다.

아라비아 반도 중심부에서 아슐리안 문화권의 석기가 대량 발굴됐다는 것은 고고학 차원에서 매우 중요한 의미를 담고 있다.

조지워싱톤대 고인류학자 엘리슨 브룩스(Alison Brooks) 교수는 “이 유물들은 오래 전 아라비아 반도에 살다가 사라진 인류 조상들에 대해 말해주고 있다”며, “이번 연구 결과를 통해 그동안 풀지 못했던 수수께끼가 풀릴 수 있을 것”으로 기대했다.

지금까지 고고학자들의 탐사 결과에 따르면 260만 년 전 선사시대에 살고 있었던 인류 조상들은 돌망치(hammerstones)와 같은 석기를 사용하기 시작했다. 식생활을 위해 열매나 곡식 등을 부수거나 깰 때 사용한 도구를 말한다.

그러다 176만 년 전에 돌도끼나 돌칼 등 끝이 뾰족한 석기들을 사용하기 시작한다. 나무를 자르거나 동물을 잡아 가공할 때 사용했던 것으로 추정되는 도구들이다.

학자들은 이 도구들을 ‘아슐리안 툴킷(Acheulean toolkit)’이라 불렀다. 이 연장들이 25만 년까지 사용된 것을 감안하면, 무려 151만 년 동안 돌을 두들겨 끝을 뾰족하게 만든 ‘아슐리안 툴킷’이 사용된 셈이다.

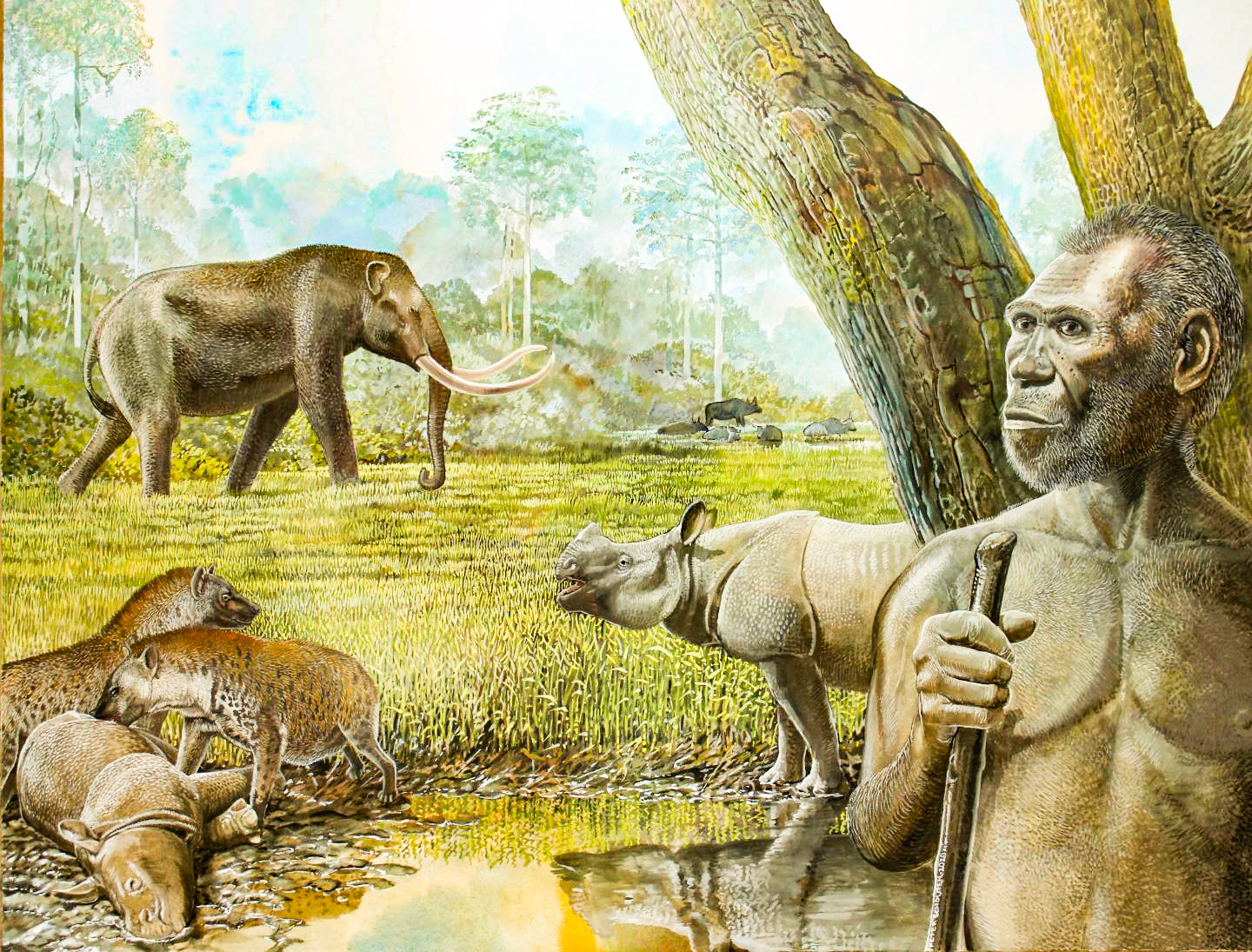

학자들은 ‘아슐리안 툴킷’을 직립원인인 ‘호모 에렉투스(Homo erectus)’가 만들었다고 보고 있다. 화석을 통해 추정되는 호모 에렉투스의 활동 시기는 약 190만 년 전인데, 그로부터 14만 년 후인 176만 년 전에 ‘아슐리안 툴킷’이 발견됐기 때문.

'사파카 석기' 발굴로 구석기 역사 재편 가능성

25만 년 전까지 이어진 ‘아슐리안 문화’는 이후 중석기 시대(Middle Stone Age)로 넘어간다. 끝이 뾰족한 도구인 창이나 송곳, 흙이나 돌을 긁어낼 수 있는 스크레이퍼(scraper)와 같은 도구들이 만들어진 시기다.

이때 사용된 도구들은 이전 도구들보다 내구성이 강했으며, 또한 정교해 이후 문화 발전 속도를 가속화하는데 큰 역할을 했다.

고고학자들이 아라비아 반도를 끈기 있게 탐사한 이유가 여기에 있다.

많은 학자들은 아프리카와 유럽, 그리고 아시아를 잇는 이 중간 지역이 과거 강과 호수로 연결돼 있던 초원지대였고, 이곳에 많은 인류 조상이 살았으며 그 문화의 흔적들이 남아 있을 것으로 확신하고 있었다.

이런 판단 하에 1940년대부터 탐사가 이어졌으나 오랜 기간 동안 아라비아 반도에 특별한 문화가 존재했다는 유적을 발굴하지 못했다.

그러다 1980년대 노먼 웰른(Norman Whalen) 연구팀이 사우디 아라비아 다위드미(Dawadmi) 지역에 있는 사파카(Saffaqah) 마을 한 암맥에 묻혀 있는 8000여 개의 아슐리안 연장들을 발견한다.

그러나 당시 기술로는 이 연장들이 만들어진 연대를 제대로 측정해내지 못했다. 그러다 30여 년이 지난 2014년 고고학자이면서 과학자인 일리노어 세리(Eleanor Scerri) 박사가 연구팀을 이끌고 같은 지역을 대상으로 재탐사를 시작했다.

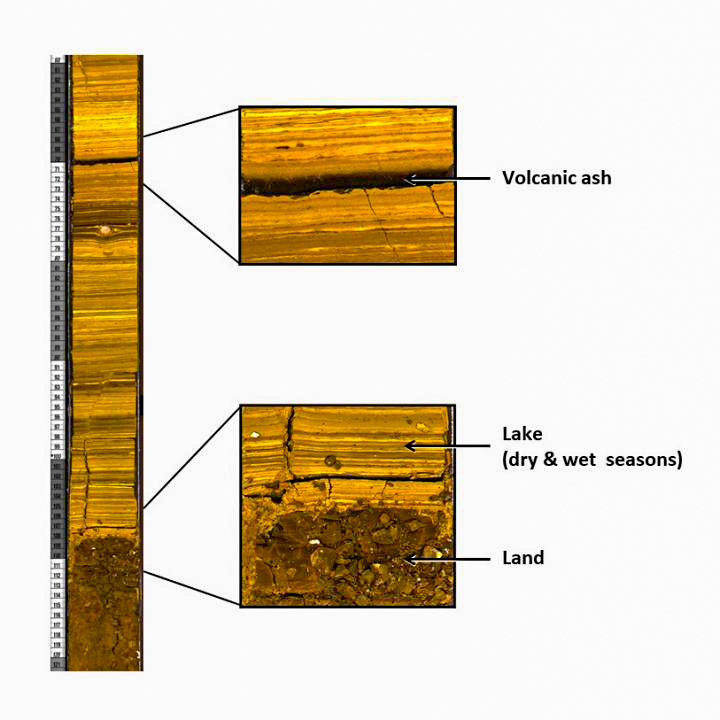

연구팀은 500여 개의 새로운 구석기 시대 연장들을 발견했으며, 첨단 분석 장비를 활용해 이들 연장들이 발견된 지층을 면밀하게 분석하기 시작했다. 그리고 아라비아 반도의 토양이 척박해지면서 이곳에 살았던 인류 조상들이 많은 도구들을 남겨놓았다는 사실을 알아냈다.

세리 박사는 ‘스미소니언’ 지에 보내온 이메일을 통해 “19만 년 전 강과 호수로 뒤덮여 있었던 이 초원 지역에 초기 인류인 호미닌(hominins)이 살고 있었다”고 말했다.

그는 또 “이들이 평원으로 둘러싸인 암맥 위에 올라가 휴식을 취했으며, 그곳에 흩어져 있는 화산석을 가공해 생활에 필요한 도구들을 만들었을 것”으로 설명했다.

세리 박사팀은 이곳에서 발굴한 석기 유물들을 ‘사파카 석기(Saffaqah’s stone)’로 명명했다. 그는 그러나 “이들 유물들을 다른 문화권의 석기들과 어떻게 접목시킬지에 대해서는 아직 결론을 내리지 못했다”고 밝혔다.

세리 박사는 이들 유물들이 에티오피아에서 발굴한 아슐리안 연장들과 매우 유사하다고 보고 있다. 인류 문화의 발원지인 아프리카 에티오피아에 살고 있던 호미닌이 아라비아 반도로 이전했으며 이후 다른 지역으로 퍼져나갔다는 이전의 연구 결과를 뒷받침하는 것이다.

가장 최근에 발굴한 아슐리안 연장이 25만 년 전에 것인 만큼 19만 년 전의 ‘사파카 석기’가 아슐리안 툴킷으로 판정되면 아슐리안 문화가 이어져 내려온 시기를 더 연장해야 한다.

관련 논문은 국제학술지 ‘네이처’ 지 29일자에 게재됐다. 논문 제목은 ‘The expansion of later Acheulean hominins into the Arabian Peninsula’이다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2018-11-30 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터