1그램 분량의 내부 표면적이 국제 규격의 축구장 전체를 충분히 덮을 만큼 넓은 합성물질이 새로 개발됐다. 최근 미국 노스웨스턴대 연구진은 고체의 표면적을 산출하는 BET 계산법을 적용했을 때 물질 1그램당 표면적이 7천 제곱미터에 달하는 금속유기골격(MOF) 물질을 합성하는 데 성공했다.

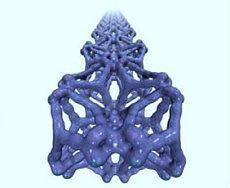

금속유기골격 물질은 금속성 원자가 여러 유기 연결체를 붙들어 새장 같은 구조를 이루고 있다. 내부 표면적인 넓을수록 더 많은 기체를 흡착시킬 수 있어 앞으로 천연가스 저장탱크의 용량도 크게 늘어날 것으로 보인다.

연구결과는 ‘금속유기골격 물질로 최고 표면적 달성(Metal−Organic Framework Materials with Ultrahigh Surface Areas)’이라는 논문으로 정리돼, 화학 분야의 권위적인 학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’에 지난달 20일 게재됐다.

표면적 넓을수록 더 많은 기체 흡착시켜

고체 겉면에 나노 크기의 구멍을 무수히 뚫으면 표면적이 획기적으로 늘어나서 기체나 액체를 더 많이 머금을 수 있다. 이러한 다공성 물질을 이용하면 동일 크기의 탱크에 수소와 천연가스 등 폭발력이 강한 기체를 안전하게 더 많이 저장할 수 있다. 또한 화학반응의 촉매 성능을 높이거나 빛을 모으는 집광성 물질을 개발하는 데도 큰 도움이 된다.

지난달 1일 교육과학기술부가 지원하는 ‘21세기 프론티어 수소사업단’의 김자헌 교수 연구진도 단일 골격의 금속유기 물질에 열을 가해 이어붙이는 방식으로 이중 골격을 만들어 수소저장 능력을 크게 높인 신물질을 개발한 바 있다.

입자가 작아서 육안으로 판별하기 어려운 고체의 표면적은 대부분 BET라 불리는 브루나우어-에메트-텔러(Brunauer-Emmett-Teller) 계산법으로 산출한다. 분자의 흡착률을 확대 적용해 고체의 표면적을 분석하는 방식이다.

1998년 등장한 금속유기골격 물질은 BET 적용 표면적이 1그램당 310제곱미터 정도에 불과했다. 이후 2005년에 3천800제곱미터, 2009년에 5천200제곱미터를 기록했다. 기존 최고 기록은 MOF-210이라는 물질이 세운 6240제곱미터였다.

1그램당 표면적이 축구장보다 넓은 7천제곱미터

그러나 노스웨스턴대가 개발한 두 가지 신물질은 7천제곱미터를 넘어선다. NU-109E는 7천10제곱미터, NU-110E는 7천140제곱미터를 기록했다. 6천400제곱미터 넓이의 국제 규격 축구장을 덮고도 남는 수치다.

게다가 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 확인한 결과, 제작 공정의 정밀도를 높이면 그 두 배에 달하는 1그램당 1만4천600제곱미터의 표면적도 달성할 수 있는 것으로 나타났다. 이론적으로 한계라 여겨지던 1만500제곱미터를 39퍼센트나 웃도는 수치다. 덕분에 기존의 가스 저장 용량과 촉매 성능의 예상치도 전면적으로 수정하게 됐다.

연구진은 논문에서 “이중결합 유기 화합물인 폴리엔(polyene)을 확장시키거나 탄소보다 더 가벼운 원자를 이용해 골격을 결합시킨다면 이론적인 한계를 뛰어넘는 표면적을 가진 물질을 개발할 수 있을 것”이라고 전망했다.

고체의 표면적을 일정 수준 이상으로 높이기가 어려운 이유는 구멍 안에 숨어 있는 용매 분자 때문이다. 열을 가해 용매를 녹일 수도 있지만 이 과정에서 금속유기골격 물질의 표면도 손상된다. 노스웨스턴대 연구진은 이산화탄소 활성화 기술을 이용해서 문제를 해결했다. 고체는 그대로 둔 채 액체 분자만 없애는 방식이다.

이번 연구 결과는 노스웨스턴대가 설립한 벤처기업 뉴맷 테크놀로지스(NuMat Technologies)에 의해 상용화 과정을 밟고 있다. 지난 2월 설립된 이 회사는 사업계획서 공모전을 통해 이미 1백만 달러 이상의 상금을 벌어들인 바 있다. 참고로 이번 논문에는 대구경북과학기술원(DGIST)의 정낙천 교수도 공저자로 포함됐다.

- 임동욱 객원기자

- im.dong.uk@gmail.com

- 저작권자 2012-09-11 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터