1966년 4.0이었던 미국 12세 어린이의 충치 지수는 1994년에 1.3으로 감소했다. 그 이유는 바로 수돗물에 첨가한 불소의 영향 덕분이었다. 미국은 1945년부터 낮은 농도의 불소 화합물을 상수원에 첨가하는 캠페인을 진행한 이후 충치 지수가 지속적으로 감소됐다. 불소는 입속에 있는 세균의 증식을 억제함으로써 충치를 예방하는 데 효과적이기 때문이다.

불소는 자연에서 비교적 흔한 원소다. 지각에는 약 250~750ppm, 바닷물에는 1.2~1.5ppm의 농도로 존재하며, 우리 몸속에도 3~6g의 불소가 존재한다. 특히 뼈에는 200~1200ppp의 농도로 불소가 함유되어 있다.

하지만 불소의 존재가 인류에게 최초로 알려진 것은 1670년 독일의 유리 장인이었던 하인리히 슈반하르트에 의해서였다. 그는 형석으로 만든 그릇에 황산을 쏟았을 때 불소로 인해 그릇이 침식되는 현상을 발견하고는 유리 표면 가공에 이용했다.

이후 19세기의 화학자 앙페르와 험프리 데이비는 그 현상을 일으키는 주범이 미지의 원소인 것으로 추정했다. 그들은 형석을 의미하는 fluorite에서 따와 그 원소에 플루오린(fluorine, 불소)이라는 이름을 붙였다.

그런데 불소는 자연 상태에서 광석 등의 화합물 형태로만 존재할 뿐 순수한 원소로는 만날 수 없었다. 이에 따라 많은 화학자들이 순수한 불소 원소를 분리하기 위해 도전했다. 앙페르와 험프리 데이비도 그들 중 하나였다. 하지만 데이비는 그 과정에서 눈과 손가락을 다쳤으며 앙페르 역시 몸이 상하고 말았다.

심지어 실험을 하다 목숨을 잃는 화학자들까지 나왔다. 그들을 가리켜 ‘불소 순교자’라고 불렀는데, 그만큼 불소를 분리하기가 어려웠던 것이다. 거기엔 이유가 있었다. 불소는 물을 분해할 정도의 엄청난 에너지를 갖고 있기 때문이다. 또한 불소는 워낙 반응성이 커서 불소 분자가 만들어지자마자 금방 다른 원소와 반응해 불소이온의 염(鹽)으로 변화해 버린다.

교사 영향으로 화학의 마법에 빠져

사실 불소는 앙페르가 처음에 그 이름을 ‘프쏘린(phthorine)’으로 제안할 만큼 위험한 원소다. 프쏘린은 ‘파괴하다’라는 뜻의 그리스어 ‘프쏘로스(phthoros)’에 따왔다. 하지만 당대 최고 화학자 데이비의 의견대로 플루오린이라는 이름이 되었다. 따라서 불소가 충치에 효과가 있기는 하지만, 일각에서는 기준치를 넘으면 인체에 해로울 수 있다며 수돗물에 불소 첨가를 반대하기도 한다.

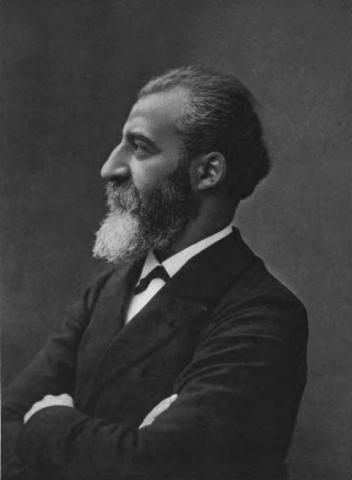

이들의 실패에서 힌트를 얻은 프랑스의 화학자 앙리 무아상은 1886년에 불소를 분리하는 데 성공했다. 그는 무수플루오르화수소산에 플루오린화칼리를 용해하고 영하 23℃로 냉각한 U자형 백금 용기를 활용해 불소를 단리(單離)해냈다.

앙리 무아상은 1852년 9월 28일 파리에서 태어났다. 그가 12세 때 가족 모두 파리 외곽으로 이사하는 바람에 꼴레쥬 드 모(Collège de Meaux)에 입학했는데, 그곳에서 화학 교사의 영향을 받아 화학의 마법 세계에 빠져 버렸다. 문제는 그가 화학에 너무 몰두해 다른 과목은 거들떠보지도 않았다는 데 있었다.

그로 인해 대학 입학 자격을 취득하지 못한 그는 자연사박물관에서 E. 프레미의 조수가 되어 화학을 공부했다. 이후 그는 프레미의 제자인 폴 데헤라인의 권유로 학교를 그만둔 지 4년 만에 다시 대학 입학을 위한 자격시험에 붙었다.

그때만 해도 그의 연구 주제는 식물이었다. 1874년에 그는 데헤라인과 함께 식물의 광합성 작용에서 일어나는 산소와 이산화탄소의 교환에 대한 논문을 발표하기도 했다. 그러나 그는 곧 화학으로 관심을 돌려 맹독성 기체인 시안에 관한 논문으로 1880년 박사학위를 받았다.

이후 1886년 파리 약학대학의 독소학 교수, 1889년에는 무기화학 교수를 거쳐 1900년에 소르본대학 무기화학과 교수가 되었다. 사실 그가 불소 분리를 연구한 궁극적 이유는 가장 값지면서도 완벽한 광석인 다이아몬드를 인공적으로 합성하는 데 있었다. 이를 위해 그는 불소의 분리에 성공한 후 3500℃의 온도에 이르는 전기로를 설계하고 개발했다.

인공 다이아몬드 제조법 이론화

이 전기로를 이용해 그는 탄화칼슘과 여러 종류의 탄화물을 순수한 결정 형태로 얻었으며, 그때까지 분말 형태로만 가능했던 텅스텐, 티타늄 등의 금속을 순수한 덩어리로 얻을 수 있었다. 이 전기로는 이후 화학에서 유력한 수단이 되었으므로 그는 고온화학의 건설자로 불리기도 한다.

1892년에 그는 녹은 철의 압력으로 숯과 같은 형태의 탄소를 결정화함으로써 인공 다이아몬드를 만들 수 있다는 이론을 세웠다. 그리고 그 이듬해에 드디어 전기로를 사용해 탄소에서 인공 다이아몬드를 합성했다.

하지만 이것이 다이아몬드인지의 여부는 논쟁거리로 남아 있다. 일설에 의하면 그의 제자가 실현되지도 않는 실험에 매달리는 스승을 안타까워해 몰래 다이아몬드를 구해서 넣었고, 그는 죽을 때까지 그 사실을 몰랐던 것으로 전해진다. 제자가 아니라 그의 아내가 몰래 자신의 다이아몬드 반지를 넣었다는 설도 있다.

어쨌든 그는 불소인 플루오린을 분리하고 전기로를 개발해 과학적 연구 및 산업 활동에 새로운 분야를 개척한 공로를 인정받아 1906년 노벨 화학상을 수상했다. 그런데 바로 그해 앙리 무아상과 함께 유력한 후보로 지명돼 노벨 화학상을 놓고 다툰 이는 주기율표를 발견한 멘델레예프였다.

하지만 단 한 표 차이로 앙리 무아상이 노벨상을 받게 된 것이다. 화학계의 대위업을 이룬 멘델레예프에게 다음 기회란 없었다. 무아상이 노벨상을 받은 지 2개월 만인 1907년 2월 2일에 그는 독감에 걸려 72세의 나이로 세상을 떠났기 때문이다.

그런데 공교롭게도 그로부터 18일 후인 2월 20일에 앙리 무아상마저 급성 맹장염으로 54세를 일기로 생을 마쳤다.

- 이성규 객원기자

- yess01@hanmail.net

- 저작권자 2019-05-02 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터