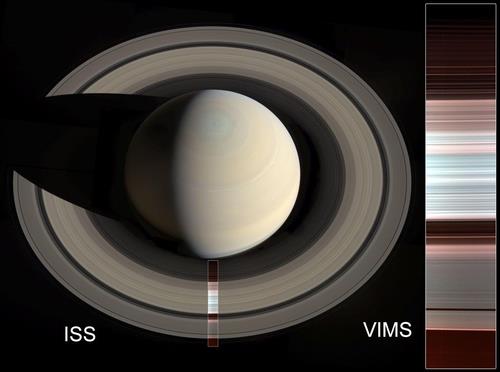

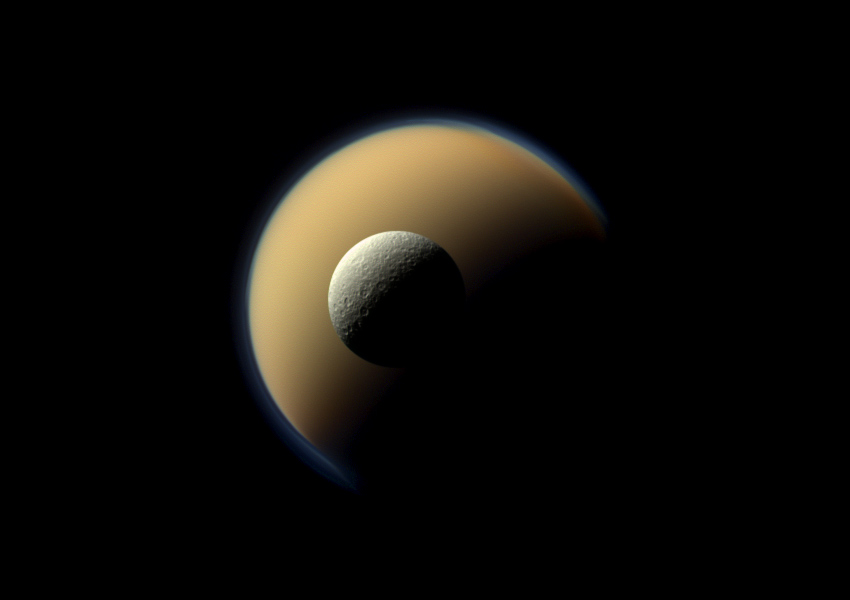

현재까지 발견된 토성의 위성 숫자는 무려 82개나 된다. 그러나 가장 큰 위성인 ‘타이탄’을 제외하곤 나머지 위성들은 그보다 훨씬 작다. 이처럼 토성이 단 하나의 거대 위성을 갖게 된 이유는 지금껏 의문으로 남아 있었다.

지난 9일 일본 천문학 연구팀은 가스 행성에서 위성이 형성되는 과정을 새로운 모델로 시뮬레이션한 연구 결과를 ‘천문학 및 천체물리학(Astronomy & Astrophysics)’ 저널에 발표했다. 이 연구는 그동안 개발된 여러 모델의 오류를 바로잡아 토성에 타이탄과 같은 거대 위성이 왜 생겨났는지 설명하고, 태양계 위성들의 생성 원리를 이해하는 데 진전을 이뤘다는 평가다.

가스 행성들은 많은 위성을 거느리고 있다. 목성의 알려진 79개 위성 중에 가니메데(지름 5268km)와 칼리스토(지름 4820km)는 수성(지름 4880km)보다 약간 크거나 비슷하고, 이오(지름 3643km)와 유로파(지름 3122km)는 지구의 달(지름 3474km)과 비슷한 크기의 거대 위성이다. 이 4개의 위성은 17세기 초반 갈릴레오 갈릴레이가 발견해서 ‘갈릴레오의 위성’이라 명명되었다.

반면에 토성의 위성들은 타이탄(지름 5149km)을 제외하면 그다음 크기인 레아(지름 1527km), 이아페투스(지름 1470km)는 비교적 작은 편이다. 이것을 목성이 토성보다 세 배 이상 무겁다는 사실만으로 설명하긴 부족하다.

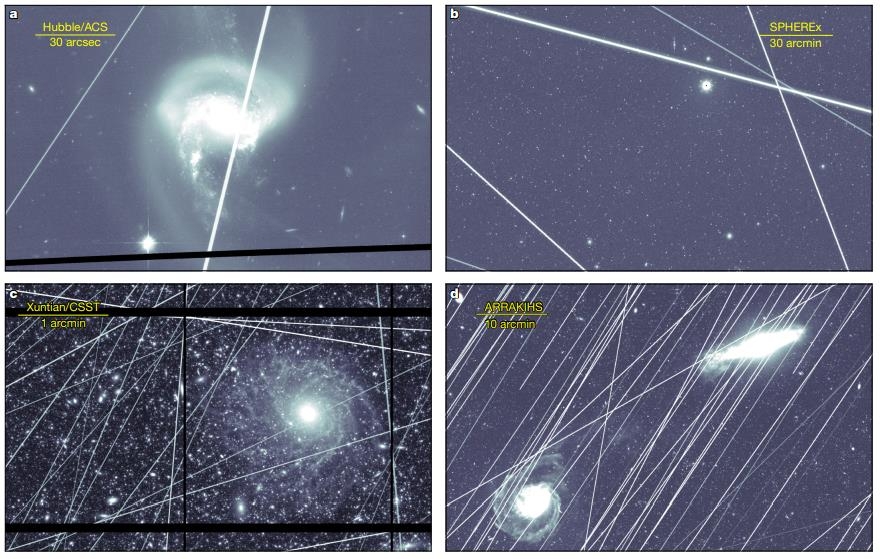

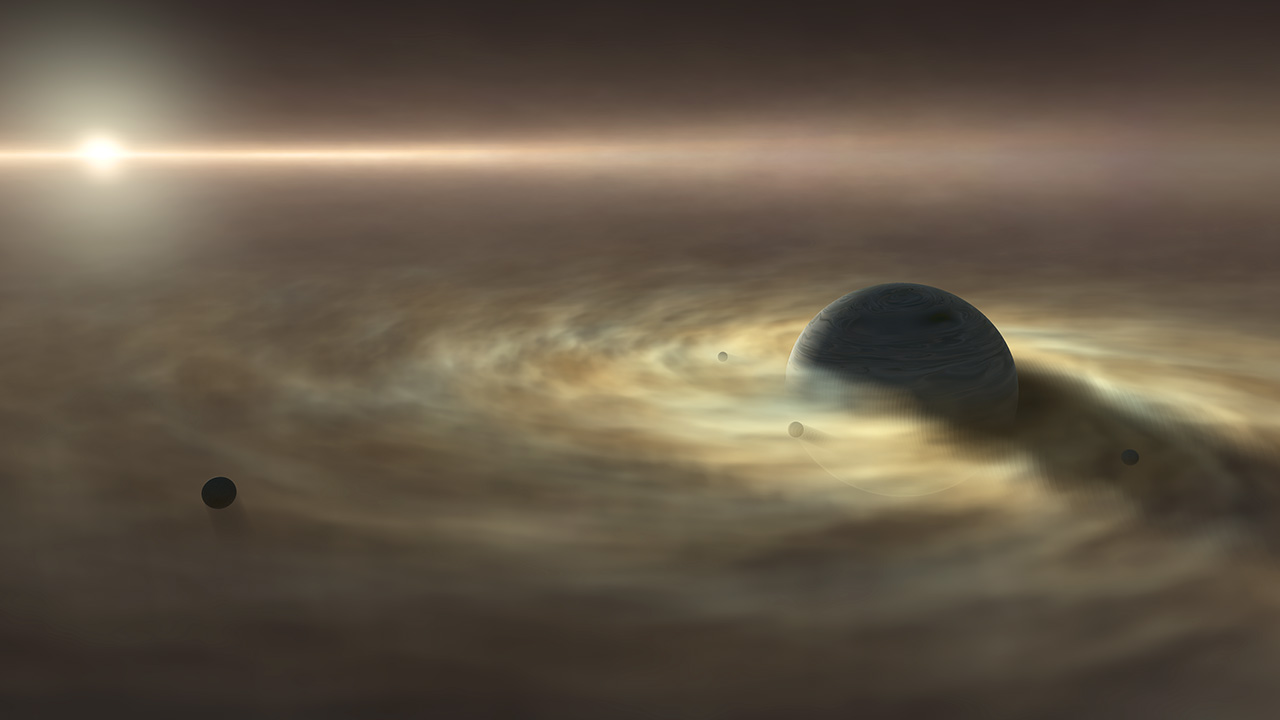

가스 행성의 형성 과정에 대한 이전 연구는 탄생한 지 얼마 안 된 가스 행성을 둘러싼 가스와 먼지 디스크 속에서 목성의 갈릴레오 위성처럼 여러 개의 거대 위성이 탄생할 가능성을 보여 줬지만, 타이탄처럼 단일 거대 위성이 어떻게 탄생했는지는 밝혀내지 못했다.

기존 모델의 결함을 보완한 새로운 모델 개발

나고야 대학의 후지이 유리 교수와 오기하라 마사히로 교수는 일본 국립천문대(NAOJ)와 공동으로 다양한 크기의 원시 행성 디스크에서 먼지, 얼음의 질량과 밀도에 기초하여 현실적인 온도 분포를 통합한 새로운 위성계 형성 모델을 개발했다. 그 후 연구진은 디스크의 가스 압력과 여러 위성의 중력 영향을 고려한 이 모델로 일련의 시뮬레이션을 진행했다.

약 10만 년이 넘는 위성계 진화 과정을 시뮬레이션한 결과, 토성과 같은 가스 행성이 실제로 위성을 흡수할 수 있으나 특정 거리 내에 있는 경우에만 가능하다는 것을 확인했다. 따라서 토성으로부터 비교적 멀리 공전하는 타이탄은 행성에 흡수되어 파괴될 운명에서 벗어났을지도 모른다.

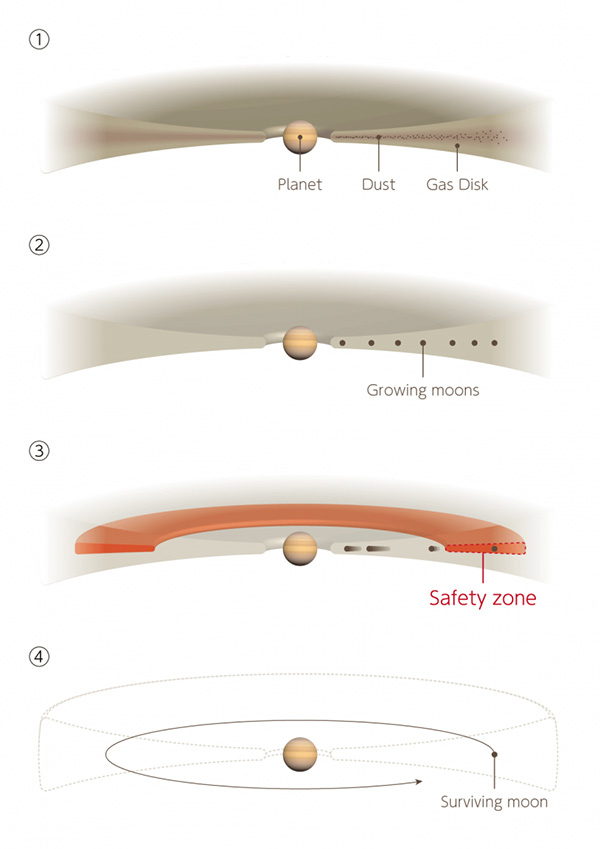

연구진은 원반형 가스 디스크가 진화함에 따라 커다란 위성이 행성으로 추락하지 않도록 하는 ‘안전지대’가 형성될 수 있다는 사실을 발견했다. 이것이 발생하는 시나리오는 4단계로 구성되며, 그중 세 번째 단계는 후지이 교수와 오기하라 교수의 시뮬레이션에서만 이루어진다.

1단계에서는 얼음과 먼지로 구성된 가스 디스크가 응축되면서 행성 주위를 회전한다. 2단계에서 디스크의 고체 성분이 점차 뭉쳐 위성 크기만큼 성장하고, 3단계에서는 이들 위성의 궤도가 디스크 내 가스의 영향으로 점차 변화하게 된다.

많은 위성들이 궤도를 그리며 행성에 더 가까이 다가가 결국 추락하는 것은 이 시점부터다. 위험한 영역 바로 바깥쪽에는 온도가 급격히 낮아지는 두꺼운 완충지대가 있다. 행성 주위의 따뜻한 고압가스는 바깥쪽에 존재하는 모든 위성을 행성 쪽으로 끌어당기지 않고 밀어낸다. 그래서 안전지대에 궤도를 둔 거대 위성은 행성과의 거리를 유지할 수 있다는 것이다.

마지막 단계에서는 디스크의 가스가 소실되고 안전지대에서 살아남은 위성이 안정적인 궤도에 머무른다.

후지이 교수는 이번 시뮬레이션 결과에 대해 “거대 행성 주위에 단 하나의 거대 위성만 존재하는 위성계가 형성될 수 있다는 것을 처음으로 입증했다”라면서 “이것은 타이탄의 기원을 이해하는 중요한 이정표다”라고 밝혔다.

태양계 위성만으론 입증하기 어려워

일본 연구팀의 위성계 형성 모델은 태양계에서 타이탄과 다른 위성계를 모두 설명하기엔 한계가 있다. 태양계의 위성들은 행성과 함께 수십억 년 전에 형성되었기 때문이다. 그러나 현재 형성 과정에 있는 외계 행성계를 연구하는 천문학자들에겐 매우 유용할 수 있다.

오기하라 교수는 “타이탄이 실제로 시뮬레이션과 같은 과정을 거쳤는지를 조사하거나 증명하기는 어렵다. 우리의 시나리오는 다른 행성계 주변의 위성 연구를 통해 검증할 수 있을 것이다. 앞으로 외계 행성계에서 위성을 많이 발견하면 이번 연구 결과에 대한 논의도 활발해질 것이다”라고 말했다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2020-03-19 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터