무덥고 습한 날씨가 지속되면서 사람들의 불쾌지수도 높아지고 있다. 뜨거운 태양 열기를 피해 실내로 들어와 에어컨을 켜고 잠시 쉬려고 하면, 어느새 웽웽거리는 모기가 우리를 귀찮게 한다. 모기는 흡혈 과정에서 혈액을 효율적으로 빨아들이기 위해 히루딘과 같은 혈액 응고 방지 물질을 분비하는데, 이 물질은 외부 물질로 인식되어 피부조직 내의 면역세포를 자극한다. 면역 반응 과정에서 분비되는 히스타민은 혈관을 확장시켜서 물린 부위에 부종을 일으키고, 신경을 자극하여 가려움을 유발하기도 한다. 사람들이 모기 소리만 들어도 피하거나 약을 뿌려서 퇴치하려는 이유이다. 일부 사람들은 모기 타액에 과민반응을 보이며 스키터 증후군이라 불리는 심한 알레르기 증상을 겪기도 한다.

여름철 불청객, ‘모기’

단순히 물린 부위가 가렵거나 부어오르는 것 외에도, 모기는 우리에게 치명적인 질병을 옮기기도 하는 위험한 존재이다. 세계보건기구(WHO)의 조사에 따르면 전 세계적으로 매년 약 70만 명 이상의 인구가 모기가 매개하는 질병으로 사망하고 있다. 플라비바이러스(flavivirus)는 모기가 인간에게 감염시키는 대표적인 바이러스 계열인데, 뎅기열, 지카, 웨스트나일 바이러스 등이 여기에 포함된다. 이 바이러스에 감염되면 일반적으로는 경미한 증상을 보이지만 심할 경우에는 발열과 관절통, 신경계 합병증 등이 나타날 수 있다. 특히 임산부의 경우에는 소두증과 같은 선천성 기형을 유발할 수 있어서 각별한 주의가 필요하다.

많은 연구자들이 모기를 통한 플라비바이러스의 전파를 막기 위해 감염이 이루어지는 메커니즘을 규명하는 연구를 진행해 왔다. 그 결과 모기 침 속에 있는 특정 단백질들이 바이러스의 감염을 돕는다는 사실이 밝혀졌다. 예를 들어 예일 의과대학의 에롤 피크리그 박사 연구팀은 모기의 침 속에 풍부하게 존재하는 NeSt1이라는 단백질이 면역세포를 감염 부위로 끌어들이고, 그 결과 더 많은 면역세포들이 지카바이러스에 감염되어 증상이 심화된다고 보고한 바 있다. 이와 같은 모기-매게 플라비바이러스 감염에 대한 연구가 지속되는 가운데, 최근 셀 메타볼리즘 저널에는 모기 침 속의 특정 성분이 바이러스 감염을 촉진한다는 연구 결과가 발표되었다.

모기 침 속 성분이 바이러스 감염을 촉진

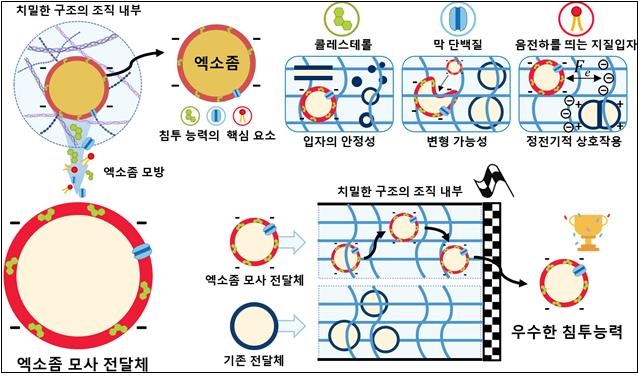

프랑스 몽펠리에대학교의 하세네 메드쿠르 교수 연구팀은 모기 침 속에 있는 세포 외 소포체(extracellular vesicle)가 피부 세포에 있는 바이러스 분해 기작을 막아서 감염을 촉진한다고 밝혔다. 세포 외 소포체는 세포에서 분비되는 나노 사이즈의 작은 주머니이다. 지질 이중막으로 둘러싸인 둥그런 공 형태이고 내부에는 단백질, 지질, RNA 등이 담겨있어 세포 간 신호전달에도 관여한다고 알려져 있다.

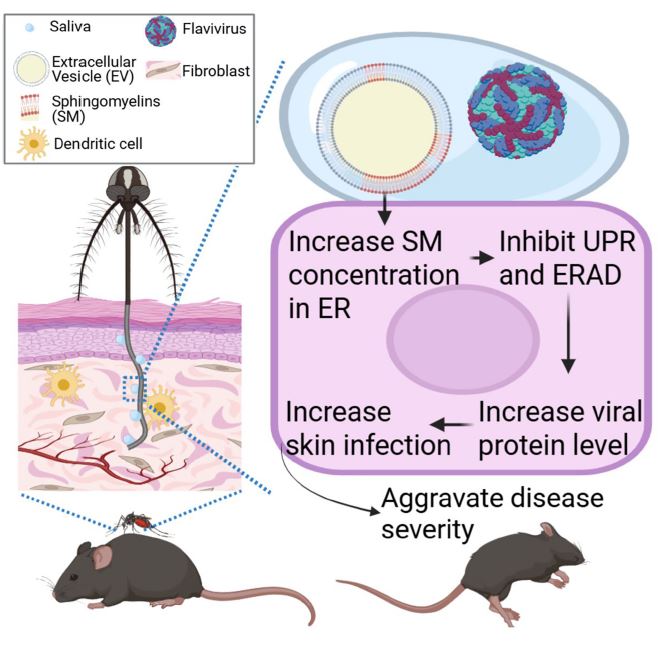

연구팀은 모기 침 속에 있는 세포 외 소포체가 피부 조직에 있는 세포에 흡수되면, 세포 외 소포체 안에 높은 비율로 존재하는 스핑고미에린(sphingomyelin)이라는 지질체가 피부 세포 내에서도 많아지는 것을 확인하였다. 또한 스핑고미엘린 농도가 세포에서 높아질 경우, 바이러스 단백질을 분해하는 ERAD(endoplasmic reticulum-associated degradation) 경로가 망가져서 결과적으로 세포 내에서 플라비바이러스 단백질 생산이 급증한다는 사실을 밝혀냈다. 스핑고미에린은 세포막의 구조적 안정성과 신호전달에서 중추적인 역할을 하는데, 모기로부터 전달된 세포 외 소포체 때문에 이 균형이 깨지면서 바이러스가 복제되기 유리한 환경이 형성되는 것이다.

모기 사육 시스템으로 모기 침을 수집

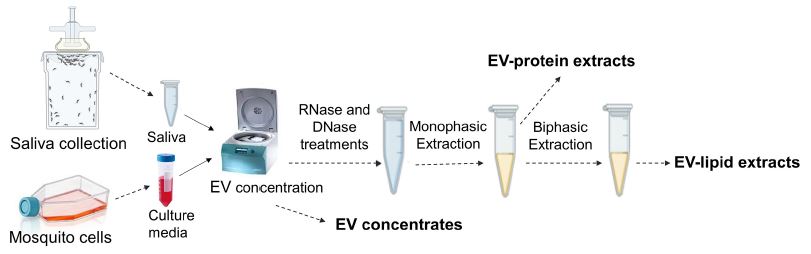

이번 연구는 새로운 감염 메커니즘을 밝혔다는 점 외에도 모기의 침이라는 극소량의 체액에서 그보다 훨씬 미량인 세포 외 소포체를 성공적으로 추출했다는 점에서도 눈길을 끈다. 세포 외 소포체는 혈액, 소변, 침 같은 체액에서 진단용으로 분석되곤 한다. 하지만 추출 과정이 까다로워 최종적으로 얻어지는 양이 적다는 한계가 늘 존재했다. 연구팀은 ‘모기의 침’처럼 극미량의 체액으로부터 이를 얻어내기 위해 Hemotek이라는 모기 사육 시스템을 활용하였다. 이 장치는 따뜻한 혈액이나 혈액 유사 용액이 담긴 용기 위에 얇은 막을 씌워 모기들이 이를 피부처럼 인식하게 만들었다. 모기들은 막을 물며 먹이를 섭취하려 할 때 자연스럽게 침을 묻히게 되는데 연구자들은 이러한 행동을 이용해 1,700여 마리 이상의 암컷 모기로부터 침을 채취하였다.

피부 세포의 대사작용을 조절하여 바이러스 방어 기능 억제

이번 연구의 중요성은 모기 침에 있는 특정 지질체가 바이러스 감염의 매개체로 작용한다는 사실을 넘어서 모기-매개 질병에서 '대사성 전파 촉진자(metabolic transmission enhancer)'라는 개념을 처음으로 규명했다는 사실이다. 연구팀은 모기의 침을 통해 들어온 스핑고미엘린 지질체가 피부 세포 내에 있는 바이러스 단백질 분해 대사를 억제하여 감염을 촉진시키는 메커니즘을 규명하고 이를 마우스 실험에서도 검증하였다. 이번 연구 결과는 모기 매개 바이러스 감염을 기존의 관점에서 벗어나 다각도로 이해할 수 있게 하고, 백신 및 치료제 개발의 새로운 표적과 접근법을 제시할 것으로 기대된다.

- 정회빈 리포터

- acochi@hanmail.net

- 저작권자 2025-07-24 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터