인류 최대의 재앙으로 불리는 스페인 독감이 처음으로 보고된 것은 1918년 초여름이다. 당시 전 세계 16억 인구 중 5억 명이 감염되었으며, 그중 약 5000만 명이 사망한 것으로 추정한다. 한국에서는 ‘무오년 독감’으로 불린 이 병으로 인해 740만여 명이 감염됐고 14만여 명이 목숨을 잃었다.

그런데 스페인 독감이 종식된 1920년대 초반부터 이상한 질병이 다시 유행하기 시작했다. 눈꺼풀이 처지며 밤낮없이 졸음이 쏟아지는 것이 주요 증상이었는데, 그 같은 무기력증은 몇 주 동안 지속되거나 심지어 1년 이상 가는 경우도 있었다. 그 병의 정체는 ‘기면성 뇌염(encephalitis lethargica)’으로 밝혀졌다.

기면성 뇌염은 수면 증상 외에도 언어적 강박증, 틱장애 등의 증상이 동반되었다. 또한 뇌염 후 파킨슨 증상이나 안근마비, 반사회적 인격장애, 망상 등의 정신 행동 이상 증상이 나타나기도 했다.

당시 의학은 이 질병을 치료하지 못해 자연적으로 진행되도록 내버려 두는 수밖에 없었다. 이 질병은 유럽으로부터 아메리카 대륙까지 급속히 퍼져나갔는데, 치사율이 30~40%에 달할 정도로 높아 약 50만 명 이상이 사망한 것으로 알려졌다. 일부 과학자들은 독일 총통 아돌프 히틀러의 광기와 잔인함이 이 병을 앓는 과정에서 비롯된 것으로 추정하기도 한다.

기면성 뇌염의 대유행에 대해 가장 널리 알려진 가설은 스페인 독감의 바이러스가 부적절한 면역 반응을 유발했다는 주장이다. 하지만 스페인 독감이 기면성 뇌염을 유발했다는 직접적인 증거는 아직까지 나온 게 없다. 약 100년이 지난 오늘날까지 이 문제는 수수께끼로 남아 코로나19 같은 인플루엔자 대유행에서의 위험 요소로 지적되고 있다.

코로나19 환자 중 뇌 손상 사례 상당수

실제로 코로나19의 중증 환자들 중 상당수가 섬망 증상에 시달리고 있다. 섬망이란 환각이나 환청 등의 의식 장애를 겪으면서 이상행동을 하는 증상을 말한다. 미국에서는 중환자실이나 응급실에 입원한 코로나19 환자 중 약 2/3가 섬망 증상을 겪은 것으로 나타났다.

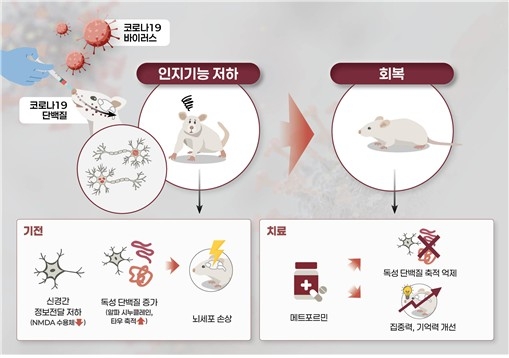

이에 대해 전문가들은 코로나19 중증 환자들이 사용하는 인공호흡기와 신경안정제, 그리고 수면 부족 현상 등이 섬망 증상과 연관이 있는 것으로 추정하고 있다. 또한 일부에서는 코로나19를 일으키는 바이러스가 뇌를 손상해 일어나는 현상이라고 주장하기도 한다.

그런데 코로나19가 섬망이나 뇌염, 신경 손상, 뇌졸중 등을 포함한 위험한 신경학적 문제를 일으킬 수 있다는 새로운 연구 결과가 최근에 발표됐다. 영국 유니버시티 칼리지 런던(UCL)의 연구진이 신경학 저널 ‘브레인’에 발표한 이 연구 결과는 최초로 MRI 등 뇌조직 검사를 이용한 코로나19 신경 질환 환자들의 임상 실험 결과다.

연구진은 뇌 기능장애와 뇌졸중, 말초신경 손상 등 뇌에 이상이 생겨 UCL 병원에 입원한 43명의 환자들로부터 나온 정보를 분석했다. 그 결과 29명이 코로나19에 걸린 것으로 확인됐으며, 그들 중 정신착란을 동반한 일시적인 뇌 기능 장애 환자는 10명이었다. 나머지는 뇌염과 뇌졸중, 신경 손상 등의 환자인 것으로 밝혀졌다.

전 세계적인 대규모 연구 이뤄져야

그런데 12명의 뇌염 환자 중 9명은 급성 파종성 뇌척수염(ADEM)으로 진단됐다. ADEM은 청소년들이 많이 걸리는 질병으로서, 주로 바이러스 감염에 의해 유발된다. 이 병원에서 ADEM 진단을 받는 성인 환자는 1개월에 약 1건이지만, 연구가 진행된 1주일간 9명이나 관찰된 것은 이례적이다.

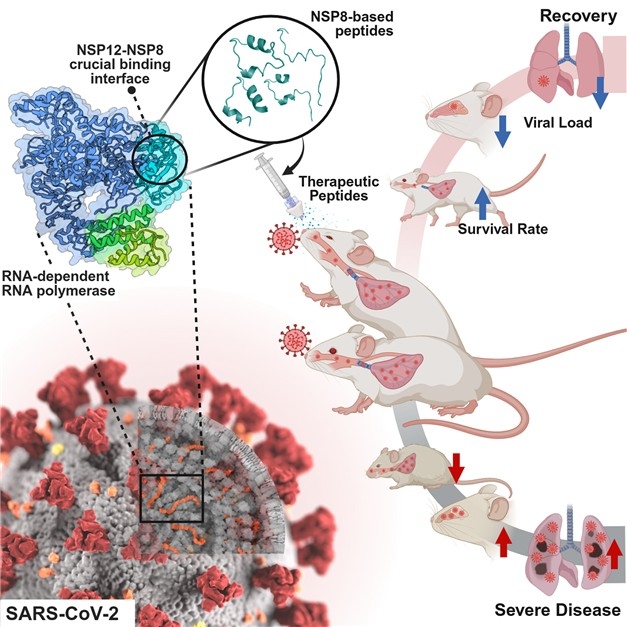

하지만 코로나19를 유발하는 바이러스는 실험 대상 환자들의 뇌척수액에서 발견되지 않았다. 이는 코로나19 바이러스가 뇌를 직접 공격해 신경학적 질병을 유발하지는 않는다는 의미다.

연구진은 일부 환자들에게서 뇌염이 코로나19의 면역 반응에 의해 발생했을 가능성이 높다는 증거를 발견했다고 밝혔다. 바이러스 자체보다는 코로나19의 면역반응에서 신경학적 이상 증세가 발현된다는 사실을 암시하는 결과인 셈이다.

이외에도 현재 전 세계 300개 이상의 연구에서 두통과 같은 가벼운 증상에서부터 후각 상실, 실어증, 뇌졸중 등의 신경학적 이상 증세가 코로나19 환자들에게서 나타나고 있는 것으로 보고되고 있다.

이번 연구에 공동저자로 참여한 UCL의 마이클 잔디 박사는 “스페인 독감 이후 유행한 기면성 뇌염처럼 코로나19 이후 대규모의 뇌 손상 사례가 나타날지는 두고 봐야 한다”며 “코로나19와 신경 질환의 상관관계를 정확하게 규명하기 위해서는 전 세계적인 대규모의 연구가 이뤄져야 한다”고 주장했다.

- 이성규 객원기자

- yess01@hanmail.net

- 저작권자 2020-07-10 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터