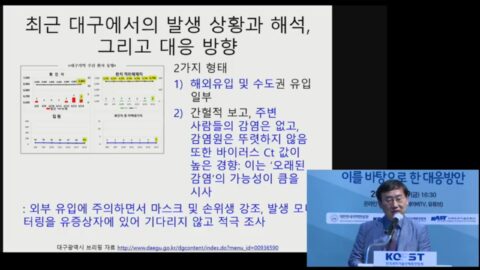

신종 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 창궐로 크게 곤욕을 치렀던 대구·경북 지역이 최근 코로나19 방역의 모범 사례로 떠올랐다.

국내 신종 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 급격한 확산으로 국가적 위기 상황까지 몰고 왔던 대구·경북 지역은 16일 현재 신규 확진자가 발생하지 않고 있다. 반면 5월 이태원 클럽발로 확산된 서울·경기·인천 등 수도권 지역의 코로나19 확산은 현재 진행 중이다.

최근 안정세에 들어선 대구·경북지역에 대해 대구·경북 코로나19를 담당했던 의료진들은 바이러스 확산을 저지시킨 가장 큰 요인으로 ‘시민들의 마스크 착용’을 꼽았다.

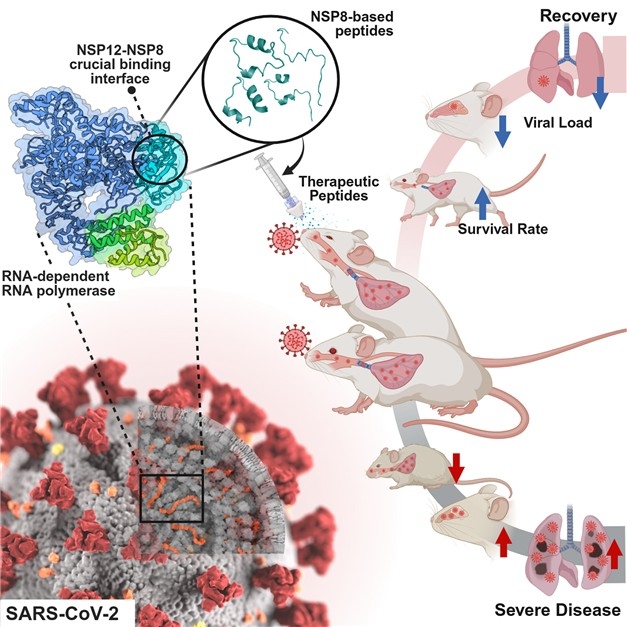

또한 이들은 코로나19에 대응하는 치료제가 없는 상황에서 다양한 치료제를 사용한 결과 미국 길리어드사의 항바이러스제인 ‘렘데시비르(Remdesivir)’가 환자의 회복을 앞당기는데 가장 큰 효과를 보였다고 전했다.

이들은 지난 19일 한국과학기술단체총연합회(이하 한국과총)와 대한민국의학한림원, 한국과학기술한림원이 공동주관한 ‘대구·경북 지역에서의 COVID-19 경험과 이를 바탕으로 한 대응방안’ 온라인 포럼에서 그동안 경험했던 코로나19 치료 경험과 노하우를 상세히 풀어냈다.

의료진도 패닉...정체불명의 바이러스에 두려움 느껴

국내 신종 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)는 2월 19일 대구·경북 지역에 31번 환자가 발생하면서 폭발했다. 31번 환자를 시발점으로 대구·경북 지역은 매일 수백 명씩 급증하는 환자를 감당하기 어려운 지경에 이르렀다.

정체불명의 바이러스에 대한 공포는 대구·경북지역을 순식간에 점령했다. 의료진도 예외는 아니었다.

김신우 경북대 의과대학 감염내과 교수는 “의료진들의 두려움도 상당했다. 정체를 알 수 없는 신종 바이러스의 등장은 의료진들도 두렵게 만들었다”며 “치료제도 백신도 없는데 환자들의 상태가 급격하게 악화되면서 의료진으로 무력함도 동시에 느껴야 했다”고 고백했다.

무엇보다 의료진들이 가장 크게 어려움을 느꼈던 것은 갑작스럽게 증가한 환자로 인해 치료를 받지 못하고 집에서 대기하다가 사망에 이르는 일이었다. 또 다른 어려운 점은 중환자실 병실 문제였다. 중환자를 치료할 수 있는 음압격리 중환자 병실도 턱없이 부족했기 때문이다. 당시 음압격리 중환자 병실은 겨우 14개에 불과했다.

코로나19에 대응할 수 있는 전문 인력도 턱없이 부족했다. 신경철 영남대 의과대학 교수는 대구·경북 초기 코로나19 대처가 쉽지 않았던 가장 큰 요인으로 ‘전문 인력 부족’을 꼽았다. 신 교수는 “전담인력을 구성해보니 경북대학교병원부터 파티마병원까지 중환자 의학을 전공한 사람은 3명이었다. 호흡기 전문의도 6명에 불과했다”고 말했다.

코로나19로 대구경북 지역 의료진이 얻은 것은

코로나19 초기 대구·경북 의료 상황은 처참했다. 경북권의 상급병원은 전국 42개 병원 중 경북대학교 병원, 계명대학교 동산병원, 대구가톨릭대학교 병원 등 총 5개로 타 권역에 비해 양호한 의료 시설을 갖췄으나 급작스럽게 확산된 환자를 감당할 수 있는 수준은 아니었다.

이후 대구·경북 의료진과 지자체는 질병관리본부와 힘을 합쳐 대책을 마련해나갔다. 먼저 2월 말부터 3월 20일까지 임시 음압 병실을 증설했다. 1인 1병실이 아닌 공동 병실을 만들어 많은 수의 중환자를 유치해나갔다. 또 격리 공간이 아닌 곳도 격리병실로 확보해 총 78개의 중환자 음압격리실을 확보했다.

지역 간 환자 분산정책도 안정화에 큰 역할을 했다. 전국의 병원 및 지자체들의 도움으로 중환자로 발전할 수 있는 위험군 환자들을 분산 수용하면서 환자들의 생존율을 높였다. 부족한 전문 인력 또한 전국에서 지원한 의료진들 덕분에 의료공백을 최소화할 수 있었다.

여기에 빠질 수 없는 ‘효자’가 생활치료센터였다. 초기에는 몰려드는 환자들을 전부 다 수용할 수 없는데 경증 환자들도 모두 병원으로 몰리며 중증과 경증을 분리하느라 시간이 더욱 지체됐다.

이재태 경북대학교 의과대학 핵의학과 교수는 “이후 정부와 지자체에서 임시생활치료센터에 경증 및 무증상 환자들을 빠르게 조기 격리함으로써 의료진들이 중환자 치료에 집중할 수 있었다”고 말했다.

수많은 치료를 거듭하면서 환자들의 상태를 호전시키는 치료제도 발견했다. 김신우 경북대 의과대학 감염 내과 교수는 환자의 회복 기간을 앞당긴 유일한 치료제로 미국 길리어드사의 항바이러스제인 ‘렘데시비르(Remdesivir)’를 꼽았다.

김 교수는 “초기에는 에이즈(HIV) 치료제를 사용했으나 큰 효과가 없어 이후에는 잘 사용하지 않았다. 하이드록시클로로퀸(Hydroxychloroquine)과 아지스로마이신(azithromycin)을 함께 사용하는 것은 효과가 있어 최근까지 사용했다. 가장 큰 의미가 있던 약물은 렘데시비르(Remdesivir)로 환자의 회복 기간을 4일 앞당기는 효과가 있었다”고 밝혔다.

대구·경북 지역이 빠르게 안정권으로 들어선 데에는 무엇보다 ‘마스크의 힘’이 컸다. 김신우 교수는 “시민들이 이동을 최소화하고 외출 시에는 마스크를 항시 착용했던 것이 바이러스 확산을 저지하는데 가장 큰 효과를 나타냈다”고 밝혔다.

치료제와 백신이 대중화되기 전까지 우리는 코로나19 발생 이전으로 돌아가기 어렵다. 이경수 영남대 의과대학 예방의학실 교수는 “앞으로는 감당할 수 있는 수준의 위험을 감수하면서 코로나19를 극복한다는 패러다임이 필요한 때”라며 “생산 활동 영역과 생활 현장, 교육 현장은 최저 위험 장소를 유지한다는 전략과 최고 수준의 생활 방역 수칙을 적용해야 한다”고 조언했다.

- 김은영 객원기자

- teashotcool@gmail.com

- 저작권자 2020-06-22 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터