사실 fMRI의 발전 속도는 놀랍다. 대중들이 받아들이기에도 마찬가지다. 하지만 그 이용에서 문제가 야기될 수 있다. 신경과학 기술 이용에 따른 신경과학의 윤리 때문이다. 뇌 영상을 통해 감정 통제 및 조절 영역에 심각한 이상이 있는 것으로 판명된 사람에게 우리는 어떤 윤리적 판단을 내릴 수 있을까. 이때 과연 우리는 비난과 더불어 책임을 물을 수 있는 것일까.

신경과학 기술이 윤리문제를 만들어

머지않아 뇌 영상 사진으로 범죄를 관리하게 되는 시대가 올 것이라는 전망도 우세하다. 이런 경우 발생될 윤리적 문제에 대한 기준은 어떻게 세워야 하는 것일까. 사이코패스를 연구하던 제임스 팰론은 그의 증조부가 친모를 살인한 죄로 사형을 집행받았던 사실을 알았다. 게다가 증조부와 살던 친척들 예닐곱 명 모두가 흉악한 살인을 저질렀다는 이야기를 들었다.

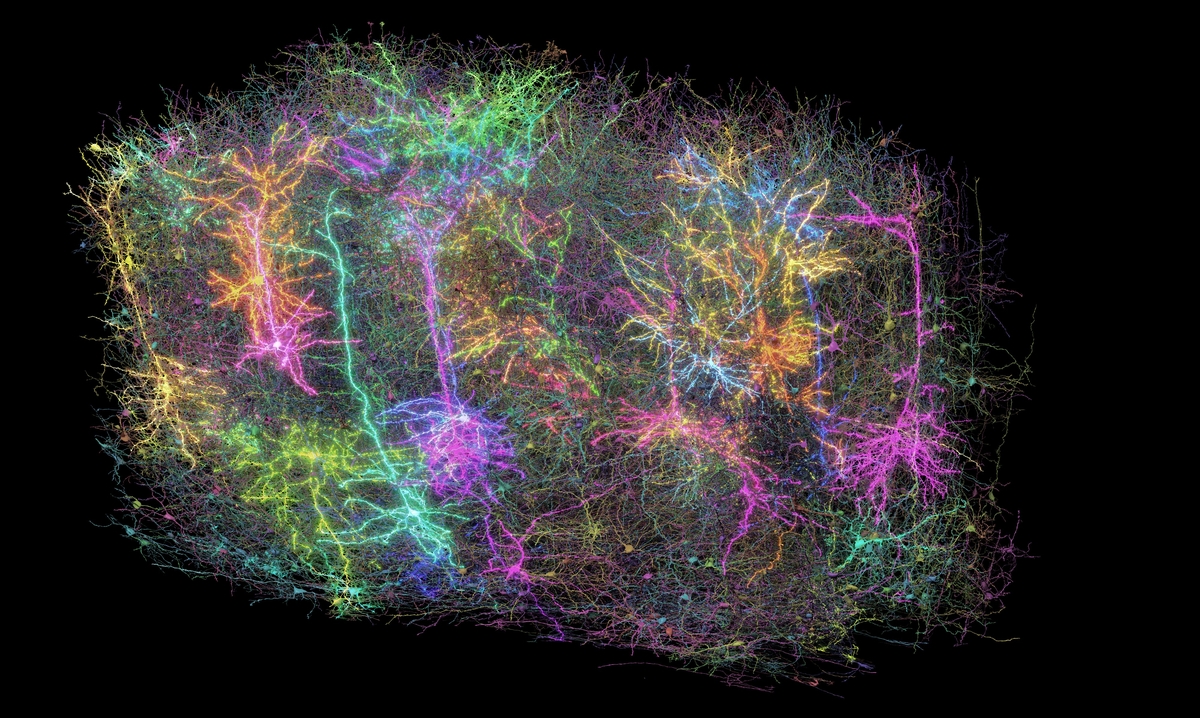

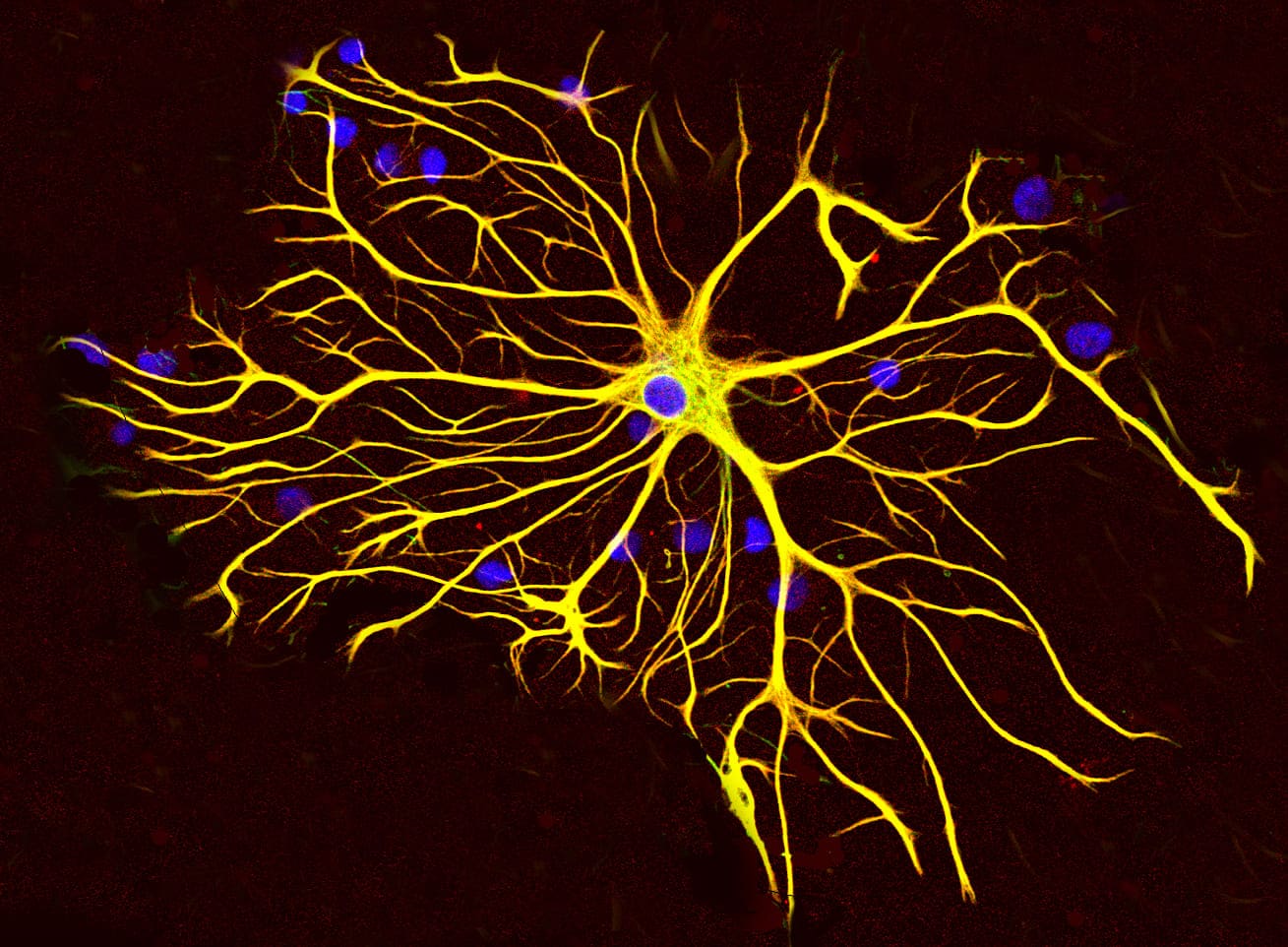

팰론은 후손들이 유전적으로 뇌의 구성이 닮을 것이라는 생각에 자신의 뇌를 영상으로 찍었다. 놀랍게도 그의 뇌는 사이코패스들의 뇌와 비슷했다. 하지만 50여 년간 살아오면서 어떤 범죄도 저지르지 않았다. 교도소에 있는 살인자들의 뇌 사진을 찍어보기도 했다. 지극히 정상인 사람들도 꽤 많았다. 일어나지 않은 범죄에 대해 범죄자와 비범죄자를 어떻게 구분할 수 있는 것일까도 앞으로 논의해야 할 문제인 셈이다.

김 박사는 “지나가던 사람이 한 방에 우연히 있는 것도 상관관계이다. 때문에 뇌의 어떤 부분이 손상이 되어서 범죄를 저질렀다고 말하려면 아주 강한 인과관계가 있어야 한다”며 “오히려 범죄는 뇌의 상태가 아니라 모든 것이 유동적으로 관계를 맺기 때문에 뇌신경과학 기술과 관련한 사회적 적용은 좀 더 많은 고민이 필요하다”고 설명했다.

뇌신경과학 기술의 문제는 약물로 옮겨갔을 때 확연히 드러난다. ADHD에 처방되는 리탈린이 한 예가 될 수 있다. 환자가 복용했을 때는 문제가 되지 않지만 정상인이 먹으면 집중력이 강화되고 암기력이 향상된다. 이때 질문을 할 수 있을 것이다. “ADHD는 의사 처방으로만 가능한 약이 아니냐고.” 맞는 말이긴 하지만 기계로 환자 상황을 수치로 측정하는 것이 아니기 때문에 ADHD 환자의 증상을 말하기만 하면 이런 처방이 불가능한 것만은 아니다.

김 박사는 “미국 대학생의 리탈린 복용 통계가 10~15% 되는데, 놀라운 것은 교수들도 먹는 사람이 있다는 것”이라며 “이는 공정성이라는 사회문제로 발전할 수밖에 없을 것”이라고 언급했다.

수요가 많아지면 약값 상승이 이루어지게 된다. 그러면 가진 사람만이 복용할 수 있는 약이 되는 셈이고 더 큰 성취를 할 수 있는 사회가 되는 것을 의미하게 된다. 결국 노력만으로는 될 수 없는 사회가 돼버리는 것이라고 할 수 있다. 약을 못 먹게 하는 것도 문제이다. 약 복용만으로 사회적 성취와 개인적 행복이 높아진다는데, 이를 금지시킬 명분을 찾기란 쉽지 않기 때문이다.

물론 긍정적인 부분도 있다. 대구지하철 참사와 같은 사건으로 심각한 트라우마를 갖게 된 사람들. 즉 후천적 사회적 재난으로 인해 가정이 깨지고 사회생활을 못하는 사람들에게는 도움이 된다. 제대로 이용된다면 이들은 정상적 활동을 할 수 있기 때문에 사회적으로 순기능이 발휘될 확률이 높다.

김 박사는 “미리 뇌신경윤리에 대해 체계화나 범주화 등의 기초 작업이 이루어져야 하는 것은 이렇게 신경과학의 역기능과 순기능 모두 있기 때문”이라면서 “하지만 인간이 자신을 둘러싼 모든 환경에 영향을 받기 때문에 신경윤리는 신경과학, 심리학, 철학, 법학뿐만 아니라 그 외 교육학, 사회학 등 어느 융합 분야보다도 더 넓은 스펙트럼을 가지고 연구해야 한다”고 지적했다.

- 김연희 객원기자

- iini0318@hanmail.net

- 저작권자 2013-10-15 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터