“나는 본다. 고로 존재한다.”

르네 데카르트의 관념론이 21세기에 이렇게 쓰일지는 아무도 예상하지 못했지만, 딱히 틀린 말도 아니다. 매체, 영상 콘텐츠, 자아가 서로의 존재를 명증하는 요즘의 모습을 보면 그렇다. 스마트폰과 인터넷이 연결된 기기만 있으면 언제 어디서나 어떤 영상이든 볼 수 있는 소위 ‘영상 시대’를 사는 현대인의 자화상이기도 하다.

영상 시대는 TV의 발명과 궤를 같이 한다. 빛이 닿으면 전류가 흐르는 셀레늄의 발견, 화면을 스캔한 신호를 먼 곳으로 보내는 장치의 발명, 서로 다른 신호들이 호환되는 표준 신호 개발 등 ‘네모난 상자’의 기술적 진화는 영상의 질, 수요와 소비를 폭발적으로 증가시켰기 때문이다. 그리고 이 과정의 시작점에는 세계 최초 텔레비전 실험이 있다. 현재와는 비교하기 어려울 정도로 조잡한 영상 송출이었지만, 그 최초의 시도가 TV를 확장하고 영상 미디어의 혁명을 가져왔다. 역사 속 그날이 바로 1926년 1월 27일이다.

“삐그덕삐그덕, 치지지직…”의 기적

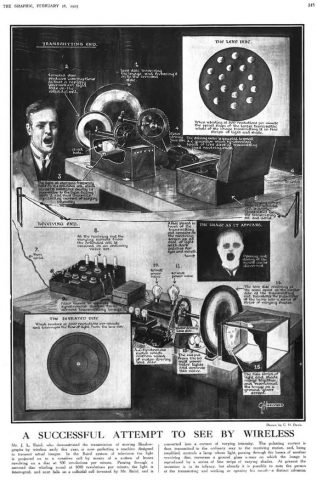

스코틀랜드 출신 존 베어드(John Baird, 1888~1946)가 영국 왕립 아카데미 회원들 앞에서 세계 최초의 텔레비전 실험에 성공했다. 당시 이 실험은 비록 주사선이 30개에 지나지 않고 초당 프레임도 10개에 그쳐 말 그대로 “삐그덕, 치지지직”이라 표현할 수밖에 없는 조악한 수준이었다. 하지만 이것은 텔레비전의 단계적 발전에서 큰 의미가 있다.

최초로 상업화된 텔레비전은 닙코브 디스크(Nipkow disk)를 통한 기계식 텔레비전이다. 닙코브 디스크는 1884년 독일의 발명가 파울 닙코브(Paul Nipkow)가 설계해 특허를 받은 장치다. 렌즈를 통해 전면에 있는 대상을 디스크에 직접 투사하면 24개의 작은 구멍을 통과한 빛이 셀레늄 전지에 전기를 일으켜 이미지를 복원하는 원리다. 이때 이미지는 구멍을 통해 한 줄씩 스캔된 것처럼 보이는데 디스크를 빠르게 회전시키면 대상물이 완성돼 보인다.

베어드의 실험이 주사선 30개로 된 이미지로 보였다는 것은 아날로그 TV를 사진으로 찍었을 때 나타나는 검은색 줄이 화면을 채웠다고 이해하면 쉽다. 주사선이 많을수록 화질이 선명해지는데, 현재 우리나라가 사용하는 NTSC 기준으로 SD급 TV의 주사선은 가로 525줄이며, HD급 TV는 1,125줄인 것과 비교하면 당시의 영상이 매우 조악했음을 짐작할 수 있다.

베어드가 이 장치를 이용해 첫 실험을 성공한 후 텔레비전의 시초인 ‘텔레바이저’라는 이름으로 대중에게 소개되었다. 이후 1929년에는 BBC가 세계 최초로 텔레비전 방송을 시작했는데, 베어드가 직접 프로그램을 개발해 BBC를 통해 송출할 정도로 적극적이었다고 알려진다. 하지만 기계식 텔레비전이 선명한 화면을 만들 수 없다는 한계에 부딪쳐 결국 1939년에 역사 속으로 완전히 사라졌다. 그때까지 베어드의 ‘텔레바이저’는 1,900대 정도 팔렸다.

텔레비전의 “Next Level, Next Generation”

텔레비전 장치 실험, 상업용 텔레비전 출시, TV 방송 송출 등 ‘최초’라는 이름이 붙은 혁신적 경험 이후 약 100여 년이 지났다. 그 사이 텔레비전 기술은 고도의 발전을 거듭했다. 우리나라는 1974년 일본 기업과 합작으로 컬러 텔레비전을 처음 생산하고, 컬러 방송이 미국보다 29년이나 뒤처졌던 과거가 무색하게 세계적 기술을 보유한 국가가 됐다.

올해 열린 CES2024에서는 국내 기업들이 선보인 세계 최초 투명 TV와 AI가 적용된 TV 디바이스 등이 크게 주목받았다. 삼성전자는 투명 마이크로 LED 스크린을, LG전자는 77인치 투명 디스플레이 OLED 시그처T 모델을 선보였는데, 2016년 일본 기업이 LCD 기반 투명 디스플레이를 선보인 것보다 훨씬 완성도 높은 기술이라고 평가된다.

최근 스마트폰 보급률이 90%를 상회하면서 텔레비전 등 레거시 미디어의 사양길이 시작되는 듯 보였던 것이 사실이다. 실제로 방송통신위원회의 ‘2023 방송매체 이용행태 조사’ 결과에 따르면 2023년 우리 국민들은 텔레비전을 필수매체로 인식하는 비율이 27.5%에 불과했다. 스마트폰이 필수라고 인식하는 비율이 70.0%인 것에 절반도 못 미치는 수준이다. 또한, 하루 평균 스마트폰 이용 시간은 5시간이지만, 텔레비전 이용 시간은 2시간 36분이며 이마저도 세대별 차이가 크게 나타났다.

이처럼 총체적인 이용자 감소와 OTT의 강세에 떠밀려 텔레비전이 미디어 생태계의 왕좌를 내려놓게 되었다. 하지만 일부 전문가들은 미디어 생태계의 상호작용 이론에 따라 새 기술, 뉴미디어에 대한 소비자들의 요구는 이어질 것으로 전망했다. “텔레비전에 내가 나왔으면 정말 좋겠다.”고 노래했던 시절에도, 있는 듯 없는 듯한 ‘투명 TV’가 개발된 지금도 우리는 혁신기술에 환호하는 것처럼 말이다.

- 김현정 리포터

- vegastar0707@gmail.com

- 저작권자 2024-02-01 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터