또 싱크홀 사고가 발생했다. 지난 3월 24일 서울 명일동에는 지름 20m, 깊이 20m가량의 대형 싱크홀이 발생했다. 상처가 채 가시기 전에 광명 신안산선 공사장과 서울 마포구, 부산 사상구에서 또 땅이 꺼졌다. 2014년~2023년 전국에서 생긴 싱크홀은 2000개가 넘는다. 서울에선 매달 2건꼴로 싱크홀이 발생했다. 도시는 싱크홀을 통해 우리에게 어떤 경고를 보내는 걸까? 우선 싱크홀의 발생 원인을 살펴봤다.

사라지는 지하수에 땅이 풀썩

싱크홀은 땅이 푹 꺼지는 현상인 지반침하로 인해 생긴 구멍을 말한다. 자연 상태의 싱크홀은 주로 석회암 지역에서 발생한다. 석회암이 지하수에 녹으면서 빈 공간이 생기고, 결국 땅이 무너지며 생긴다. 그래서 석회암이 풍부한 중국은 싱크홀 발생이 잦다. 중국과 달리 우리나라는 단단한 변성암인 편마암 지대가 대부분이다.

그렇다면 우리나라 도심에서 싱크홀이 생기는 이유는 무엇일까? 원인은 지하수에 있다. 땅 밑엔 ‘대수층’이라는 물을 보유하고 있는 층이 있다. 지하수의 통로 및 저수지 역할을 하는 층이다. 매년 비와 눈으로 조금씩 채워지며 일정량을 유지한다. 대수층의 물을 뽑아 쓰기 시작하면서 지하수가 감당하던 압력을 땅속 공간이 고스란히 받게 됐다.

땅 위에서는 공기가 누르는 힘인 기압만 받는 반면, 땅속에서는 흙과 돌의 무게가 합쳐지며 더 높은 압력을 받는다. 2.5m 깊이마다 1기압씩 높아진다. 지하수는 이 힘을 지지할 수 있지만, 지하수가 사라지면 기압을 견디지 못해 무너진다. 기후변화가 됐든, 무분별한 지하수 사용이 됐든 사라지는 지하수의 양이 많을수록 싱크홀의 규모도 커진다.

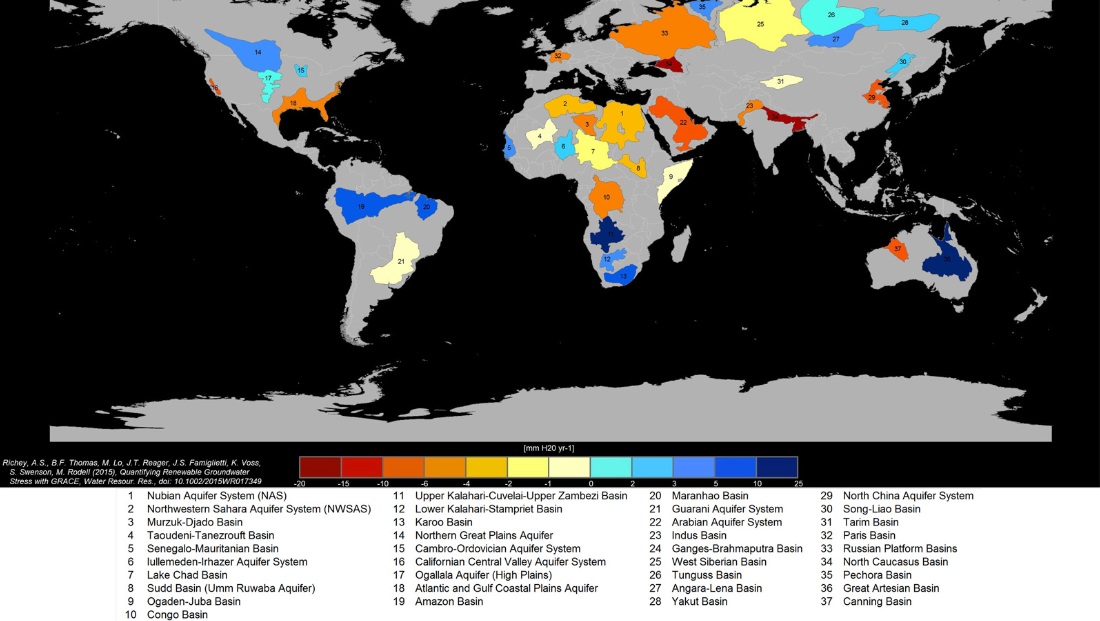

미국 항공우주국(NASA) 제트추진연구소(JPL) 인공위성 ‘그레이스(GRACE)’를 이용해 37개의 세계 주요 대수층의 지하수 저장 추세를 분석했다. 이 중 21개 대수층이 지속 가능한 한계점을 넘어 고갈되고 있음이 확인됐다. 13개 대수층은 심각한 고갈 상태에 있었으며, 8개는 물의 자연적 보충이 불가능한 정도로 나타났다. 지하수 고갈로 인한 싱크홀 발생 위험은 전 세계적인 문제라는 의미다.

지하수가 사라진 그 지점만 위험한 것은 아니다. 지하수는 한곳에 머물지 않고 높은 곳에서 낮은 곳을 향해 흐르기 때문이다. 수위가 낮은 지점에서 물을 많이 끌어다 쓰면 높은 곳에 있는 지하수가 이동해 빈 공간이 생기면서 땅이 내려앉는다. 반대로 지하수의 양을 급격하게 늘리는 집중호우도 싱크홀 발생 위험을 높인다. 지하수가 평소보다 빠르게 흐르면서 흙과 돌 등이 이동하기 때문이다.

하수도 손상이 지하 물 흐름 바꾸며 발생

싱크홀은 인공물의 파손에 의해 생기기도 한다. 상·하수도가 손상되어 누수가 발생하면 물과 흙이 같이 쓸려가고, 이때 빈 공간이 생기며 싱크홀이 일어나기 쉽다. 실제로 최근 10년간 서울시에서 발생한 싱크홀 사고의 30%는 상하수도관 노후 및 손상을 원인으로 보고 있다.

한국지질자원연구원이 2014년 발표한 ‘싱크홀 유형별 원인 조사 및 정책 제언 연구’에 따르면 하수관로 매설 30년 이후부터는 싱크홀 발생 건수가 급격히 증가한다. 또한 매설 연수 50년 이후부터는 100㎞ 당 10건 이상의 싱크홀이 발생한다. 이 연구에서 연구진은 일본 도쿄와 서울의 하수관로 파손에 의한 싱크홀 발생 양상을 비교했다. 일본 도쿄에서 하수관로 파손에 의한 싱크홀 발생이 전체 발생의 28%인데 비해, 서울시의 경우 전체의 85%에 달했다.

연구진은 “하수관로의 노후 외 다른 요인에 의해 하수관로가 파손되는 경우가 있음을 시사한다”며 “주변 부실 토목공사 등에 의해 하수관로가 부분적으로 침하 발생하거나 파손에 의한 영향으로 판단된다”고 결론 내렸다.

- 권예슬 리포터

- yskwon0417@gmail.com

- 저작권자 2025-04-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터