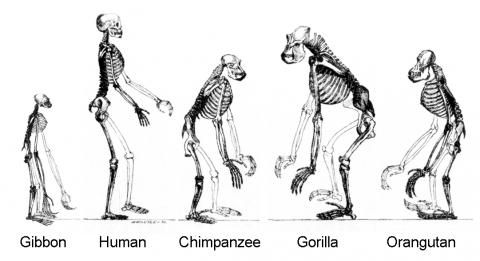

인간을 포함한 침팬지나 오랑우탄 같은 유인원의 마지막 공통 조상은 지금까지 생각했던 것보다 크기가 긴팔원숭이(Gibbon) 정도로 매우 작았다는 연구 결과가 발표됐다. 오늘날의 긴팔원숭이는 몸길이 60~76㎝에 몸무게 10kg 내외로, 인간이나 다른 유인원보다 훨씬 작은 편이다.

과학저널 ‘네이처 커뮤니케이션즈’(Nature Communications) 12일자에 게재된 이번 연구는 인류 가계도 진화를 이해하는 새로운 기초지식의 하나가 될 것으로 보인다.

몸체 크기는 환경적 영향

미국 자연사박물관 인류과에서 박사후 과정 연구원으로 재직할 때 이 연구를 수행한 독일 튀빙겐의 에버하르트 칼스대 마르크 그라보스키(Mark Grabowski) 초빙 조교수는 “몸체 크기는 동물이 주변 환경과 어떻게 관계를 맺는가에 직접 영향을 미치며, 그외 다른 생물학적 의미를 지닌 특성은 없다”고 말했다.

그는 “그러나 인간과 모든 유인원의 마지막 공통 조상의 크기에 대해서는 알려진 바가 거의 없다”며, “수많은 고생물학 가설들이 인류의 계통적 뿌리를 따질 때 몸체 크기 추정치를 근거로 삼기 때문에 인간과 유인원의 마지막 공통 조상의 크기가 누락된 것은 매우 놀라운 일”이라고 지적했다.

인간과 유인원의 공통 조상 몸무게는 5.4㎏ 정도

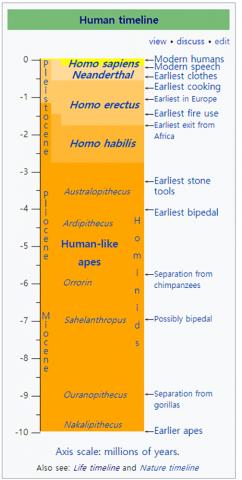

생존해 있는 영장류 가운데 인간은 유인원과 계통적으로 가장 밀접한 관련이 있다. 이 유인원에는 긴팔원숭이를 비롯해 침팬지와 고릴라, 오랑우탄 같은 큰 원숭이들이 포함된다. 이들 호미노이드(hominoid)들은 5백만년 전에서 2300만년 전 사이 중신세 시기에 나타나 다양하게 분화되었다. 그러나 화석이 너무 적어서 연구자들은 현재 생존해 있는 유인원과 인간의 마지막 공통 조상이 어떻게 생겼고 어디서 유래했는지를 정확하게 모르고 있는 상태다.

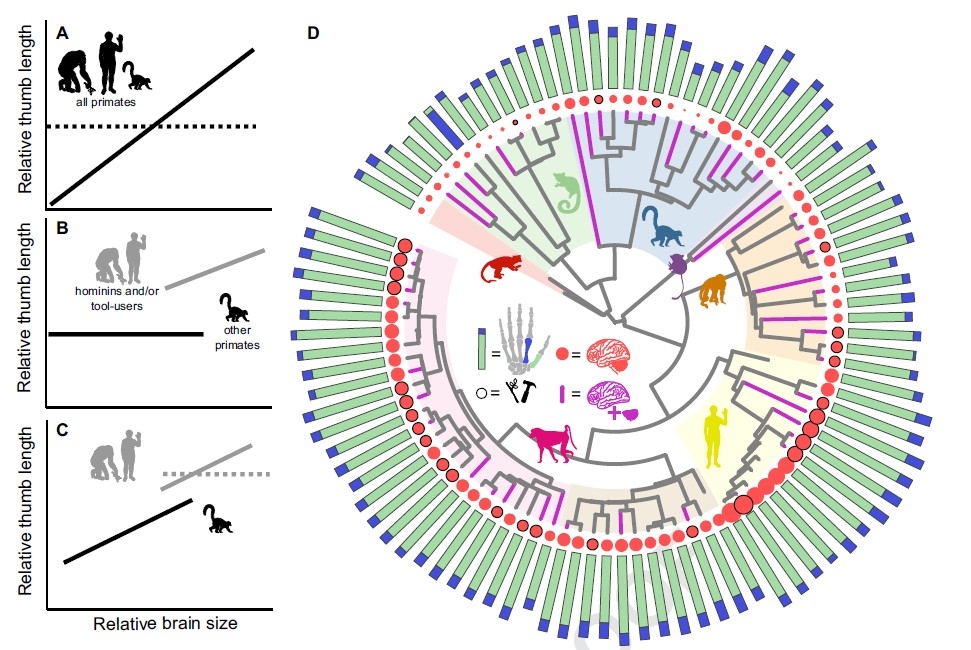

논문 공저자인 뉴욕 스토니 브룩대 윌리엄 정거스(William Jungers) 박사는 이 영장류 가계도 안에서 체질량이 어떻게 진화했는지를 파악하기 위해 인간을 포함한 현대 영장류의 몸체 크기 데이터를 최근 발표된 사람족(hominins) 화석 측정치 및 아프리카, 유럽, 아시아의 중신세 유인원을 포함한 영장류의 광범위한 화석 데이터와 비교했다.

비교 조사 결과, 유인원의 공통 조상이 덩치가 작고 몸무게가 12파운드(5.44㎏) 정도 됐을 것이란 사실을 발견했다. 이는 유인원의 공통 조상이 침팬지 크기에 침팬지같이 생겼을 것이라는 이전의 생각과 배치되는 것이다. 오늘날의 침팬지는 머리에서 엉덩이까지의 몸길이가 70~92㎝, 몸무게는 30~40kg 정도 나간다.

식량 확보 위해 나무에 매달려 이동

이번 연구에서 발견한 또다른 사실은 덩치가 크고 나무 위에서 생활하는 영장류가 나무에 매달려 몸을 흔들어 옮겨가는 ‘현수 이동’(suspensory locomotion) 행동은 단순히 몸체가 커서 나무줄기 위를 서서 걸어다니기가 어렵기 때문만은 아니라는 것이다. 연구팀은 유인원의 조상이 일찍부터 어느 정도 나무에 매달려서 생활하는 방식을 가지고 있었고, 나중에 몸체가 크게 진화했으며, 이 두 가지 적응은 별도의 지점에서 발생했다고 보고 있다.

연구팀은 현수 이동의 발달이 원숭이종이 늘어남에 따른 ‘생존 경쟁’(arms race)의 일부였을 것이라고 말했다. 나뭇가지에 매달려 이동하면 나무 잎사귀 가장자리에 있는 과일을 따먹을 수 있다. 그리고 좀더 큰 몸체는 유사시 다른 원숭이들과 맞서는데 필요하다는 것.

행동이다. 사진은 미국 자연사박물관 영장류전시관 모습. The Hall of Human Origins at the American Museum of Natural History © AMNH/R. Mickens

“진화하면서 몸체 커진다는 생각은 잘못”

이번 새 연구는 또 초기 인류의 친척인 오스트랄로피테쿠스가 실제로는 그들의 조상보다 작았으며, 이 같은 작은 몸체는 호모 이렉투스(homo erectus)가 출현하기 전까지 계속됐다고 밝혔다.

그라보스키 교수는 “인류의 계통도 안에서 볼 때 전반적인 몸체 크기는 단순히 같은 크기로 유지되거나 시간이 지나면서 더 커지기보다 오히려 줄어든 것으로 보이며, 이 같은 사실은 우리가 일반적으로 진화에 대해 생각하는 방식과는 거리가 있다”고 지적했다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2017-10-13 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터