미국에서는 한 해 약 1,000명이 물리학 박사 학위를 받는다. 이들은 다 어떤 일을 할까? 아무리 물리학이 세계를 바꾸는 학문이라고 해도 ‘순수 물리학’은 천재들만의 무대이기 쉽다.

새로운 발견이나 발명을 하면 ‘노벨 물리학상’을 받으면서 화려한 인생이 보장되고, 세계적인 일류대학에 종신교수직도 따라온다. 노벨상까지는 아니더라도 물리학의 새로운 분야를 이끄는 위치에 가면, 과학자로서는 큰 명예가 아닐 수 없다.

그러나, 노벨물리학상은 1년에 한 명 뿐이고, 세계적인 과학자가 되는 일은 또 얼마나 고된 수양의 길일까?

한 젊은 물리학도가 있었다. 박사학위 논문이 꽤 좋은 반응을 얻으면서 그에게도 밝은 앞날을 생각나게 하는 기회가 열렸다. 버클리에서 박사를 받은 그는 노벨상 수상자를 여럿 배출한 ‘칼텍’ 물리학과 연구원으로 임용됐다.

그렇지만, 칼텍 물리학과에는 두 노벨상 수상자가 버티고 있었다. 한 사람은 리처드 파인만 (Richard Feynman 1918~1988 · 1969년 노벨상 수상)이고 다른 사람은 머레이 겔만 (Murray Gell-Mann 1929~ · 1969년 노벨상 수상)이었다.

칼텍 대학당국은 20대 중반의 애송이 물리학자에게 두 노벨상 수상자의 연구실이 있는 복도의 한 공간을 제공했다. 계속 정진하면 두 노벨상 수상자의 뒤를 이을 것이지만, 그렇지 않으면 다른 건물로, 다른 대학으로 이동할 것이다. 그 압박감을 저자는 ‘칼텍이 전국 대학가운데 자살률이 가장 높은 이유’라고 설명했다.

파인만과 나눈 대화 녹음해서 쓴 책

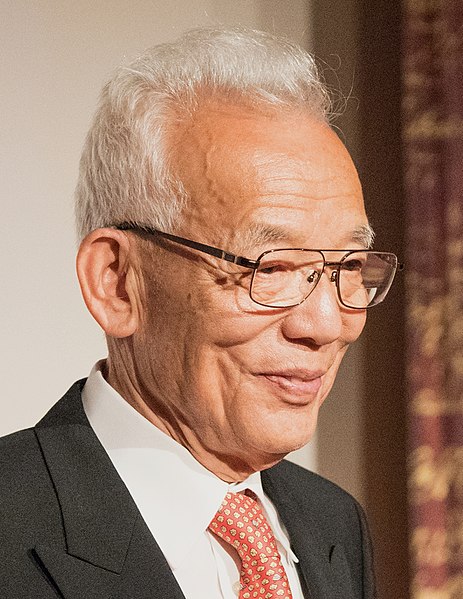

이 젊은이는 소수의 유명과학자가 아니라, 다수의 무명 과학자 무리에 속한다. 세계 일류 경쟁에서 떨어져나간다. 31세인 1985년에 칼텍을 떠나 과학글쓰기와 과학 시나리오 작가로 전향한 레너드 믈로디노프 (Leonard Mlodinow 1954~ ) 박사의 이야기이다. 동시에 물리학 박사학위를 받았으나, 세계 초일류 경쟁에서 멀어진 수 천~수 만 명의 과학자들의 이야기일 수도 있다.

폴란드에서 나찌 학살의 피해를 입은 이민자의 후손인 믈로디노프는 성격과 연구방식이 다른 파인만(그리스 스타일)과 머레이 겔만(바빌로니아 스타일)을 가까이에서 목격한다.

‘파인만에게 길을 묻다’는 한 번 잡으면 소설책처럼 한걸음에 휙 읽어내는 책이다. 이 책은 왜 그렇게 실감이 날까? 파인만의 동의를 얻어 그와 대화를 나눌 때 녹음을 해 뒀기 때문이다. 그 녹음테이프를 20년이 지난 뒤 풀어서 쓴 책이 바로 ‘파인만에게 길을 묻다’라고 이름을 바꾼 ‘Feynman's Rainbow'(파인만의 무지개)이다.

과학자들은 무지개의 기원을 처음 설명한 사람은 데카르트라고 본다. (다른 분야 사람들은 다르게 생각한다.) 데카르트는 영감을 가지고 무지개를 수학적으로 잘 분석했다.

그와 나눴던 대화 중 ‘무지개’ 부분은 이렇다.

“데카르트의 수학적 분석에 영감을 준 무지개의 가장 큰 특징이 뭐였다고 생각하나?” 믈로디노프가 원뿔과 스펙트럼과 색깔과 물방울로 설명하려 했을 때 파인만은 이렇게 말했다.

“자네는 이 현상의 핵심적인 특징을 놓치고 있군. 그의 영감의 원천은 무지개가 아름답다는 생각일세."

물리학이나 수학 같은 기초중의 기초학문은 재미와 아름다움을 느끼지 못하면 할 수 없다.

‘왜 하나’ 생각 들면 기초과학 하지 말아야

파인만은 아들 뻘인 믈로디노프에게 이런 이야기도 들려줬다. MIT수학과에 입학했을 때 파인만은 학과장에게 이런 질문을 던졌다.

“더 고등의 수학을 가르치기 위한 것이 아니라면, 고등 수학이 무슨 소용이 있습니까?”

그러니까 학과장은 이렇게 대답하더군.

“그런 질문을 해야 한다면, 수학은 하지 말게.”

그래서 파인만은 물리로 돌아섰다.

과학이라는 생태계가 특히 순수과학이라는 생태계가 건강하게 발전하려면, 많은 추종자들이 나오는 것 못지 않게 경쟁에서 밀려나는 젊은 과학자들에게 길을 만들어주면서 자기 인생을 새로 발견하게 도와주는 일이 매우 중요하다.

‘파인만에게 길을 묻다’는 책은 노벨물리학상 수상자를 엿보는 책으로 삼아서는 안된다. 그의 곁에서 그를 닮아 물리학 계보를 이을 기회를 잡았지만, 기회를 살리지 못한 절대 다수의 과학자들을 비춰줄 거울로 삼아야 한다.

저자는 물리학자들도 과학자이기 전에 매우 평범한 보통사람이라는 것을 수시로 강조한다. 파인만과 머레이 겔만도 마찬가지이다. 파인만은 13세에 만나 19세에 약혼하고 26세에 결혼한 아를린과 함께 있어서 행복했다. 아를린은 결핵을 앓았기에 일찍 사망했다.

그런 줄 알면서도 파인만은 너무나 사랑했기에 결혼했다. 결코 의무감에서 한 것이 아니며 “아를린 하고 있을 때 정말 행복했다”고 되풀이해서 이야기했다. 이런 순정파 소년의 이미지를 파인만은 죽을 때까지 간직했다.

머레이 겔만 역시 마찬가지이다. 그도 부인을 암으로 잃었다. 아내가 암으로 고생하는 몇 년 동안 머레이 겔만은 전화에 대고 소리치면서 심하게 말싸움을 벌이는 사람으로 유명했다.

믈로디노프는 죽음의 고통을 다른 방법으로 겪었다. 어려서부터 그는 고환에 이상한 응어리가 있었다. 신문기사에 고환암 기사가 날 때 마다 가슴이 철렁 내려앉고 머리에서 피가 사라지고 기절하지 않으려고 아무데나 주저앉곤 했었다.

첫 번째 의사는 수술을 이야기했지만, 후에 전문가들이 모여서 회의를 하고 진실이 밝혀졌다.

응어리는 양쪽이 똑 같았다. 종양은 그런 식으로 자라지 않는다고 한다. 이유를 알 수 없는 선천적인 특징이었다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2017-03-30 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터