청소년들의 행동은 예측불가인데다, 때로는 반항적으로 보이므로 ‘폭풍의 시절’로 불리기도 한다. 청소년들은 행동이 제멋대로이거나 아니면 어떤 결정을 내릴 때 주저하는 경향이 있다.

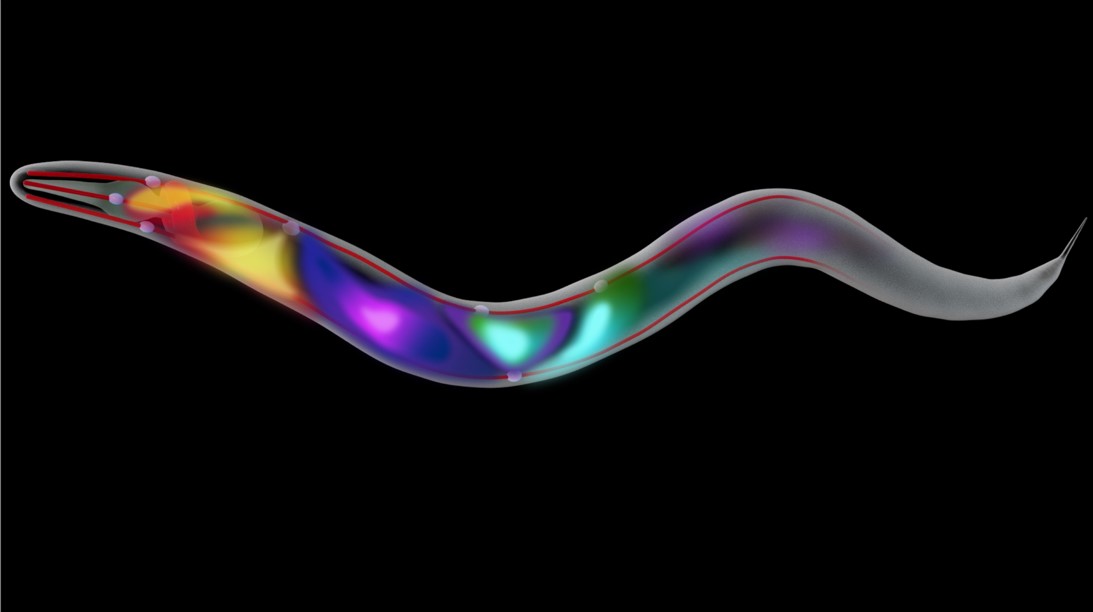

사람만 그럴까? 아니다. 미국 소크(Salk) 연구팀은 벌레에서도 유사한 현상을 발견하고 “벌레도 사람처럼 청소년의 혼란한 시기를 지낸다”고 발표했다. 소크 과학자들은 꼬마선충(Caenorhabditis elegans)의 행동을 분석한 결과, ‘사람이나 벌레나 신경세포의 변화가 청소년에서 어른으로 변화하는 주요 원인임을 암시한다’고 밝혔다.

벌레도 자라면서 신경세포 회로가 변화한다

어린 꼬마선충은 불확실한 세상에 맞닥뜨렸을 때 주저하는 태도를 보였지만, 다 큰 어른 꼬마선충은 효과적으로 행동하도록 반응하는 것이 발견됐다.

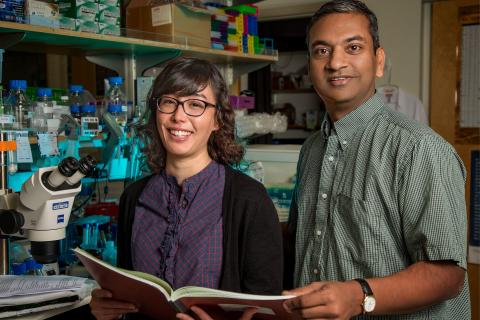

소크 연구소의 스리칸트 찰라사니(Sreekanth Chalasani) 부교수는 “우리들이 연구해보니, 어린 꼬마선충과 어른 꼬마선충은 똑같은 유전자와 신경세포를 가지고 있지만, 어린 꼬마선충은 음식을 찾는데 있어서 전혀 다른 능력을 보여줬다”고 보도자료를 통해서 주장했다.

'이뉴로'(eNeuro) 1월호에 실린 논문의 시니어 저자이며 소크 연구소 분자신경생물학실험실(Molecular Neurobiology Laboratory) 실장인 찰라사니 교수는 “우리는 벌레도 어른이 돼서야 음식을 찾는데 능숙한 능력을 발휘하는 사실을 발견했다”고 말했다.

꼬마선충이라는 벌레를 가지고 한 실험을 바탕으로, 인간 두뇌 발달에 대한 통찰력을 얻는 것이 적절한지 의문을 가질지 모르지만, 과학자들은 그렇게 생각하지 않는다.

신경세포(neuron) 숫자가 인간은 1000억 개 인데 비해 꼬마선충은 302개에 불과하다. 그러나 꼬마선충이나 인간이나 신경학적 회로는 서로 매우 유사하다. 게다가 과학자들은 이미 꼬마선충의 신경세포 지도를 완성했기 때문에 다양한 실험을 쉽게 할 수 있다. 인간의 신경세포 회로를 대상으로는 실험을 쉽게 하기 어렵지만, 꼬마선충의 신경세포 회로를 가지고는 다양한 실험을 할 수 있어 귀중한 정보를 얻는데 매우 유리하다.

연구팀은 마가린이나 커피의 향료로 사용하는 디아세틸(diacetyl) 냄새를 사용했다. 벌레나 인간이나 이 냄새를 맡으면 먹을 것이 있다고 판단한다. 꼬마선충은 디아세틸 냄새를 탐지하는 AWA라는 신경세포 한 쌍을 가지고 있다.

소크 연구팀은 어린 꼬마선충과 어른 꼬마선충의 행동차이를 관찰하기 위해, 디아세틸 한 방울을 떨어뜨린 접시에 벌레를 놓아두었다. 다른 접시에는 중성적인 냄새가 나도록 했다. 그리고 며칠간에 걸친 다양한 실험 끝에 과학자들은 벌레가 보이는 행동의 특징을 파악했다.

과학자들이 놀란 것은 어린 벌레들은 디아세틸 냄새가 나도 그것에 다가가지 않고 빙빙 돌면서 시간을 끌었다. 이에 비해 다 큰 벌레는 최단코스로 디아세틸에 돌진했다.

“어린 벌레들은 마치 불안한 10대 같아 보였다”고 제1저자인 로라 해일(Laura Hale)은 말했다.

연구팀은 분자기술을 활용해서 어떤 신경세포가 작용하는지를 확인하는 실험을 벌였다. 디아세틸 냄새가 강하게 날 때가 되어서야 어린 꼬마선충은 한 쌍의 AWA 신경세포가 작동하는 것이 관찰됐다.

그러나 다 큰 어른 꼬마선충의 경우 약간의 디아세틸 냄새만 나도 AWA 신경세포는 작동하기 시작했다. 더 놀라운 것은 어른 꼬마선충은 AWB, ASK, AWC 등 3개의 다른 신경세포 쌍도 동시에 작동한다는 사실이 관찰됐다. 어른 벌레는 자극에 좀 더 민감하고 복잡하게 반응함을 보여준 것이다.

인간의 성장과 질병 연구에 도움 줄 듯

연구팀은 어른 꼬마선충에서 2차 신경세포인 AWB, ASK, AWC를 봉쇄하고 실험을 했더니, 놀랍게도 어린 꼬마선충과 비슷하게 미숙하고 주저하는 반응을 보였다. 결국 다 큰 벌레가 어른스럽게 행동하는 것은 신경세포의 작용과 밀접한 관계가 있음을 확인한 것이다.

그렇다면 어째서 똑같은 냄새에 대해 어린 벌레와 다 큰 벌레는 다르게 반응할까? 연구팀은 어린 벌레는 낯선 환경에 유연하게 대처하기 위해 그렇게 반응한다고 해석했다. 어린 벌레는 태어나자 마자 디아세틸 냄새에 강한 선호도를 가지고 있지만, 디아세틸 냄새를 내는 먹이가 없는 곳이라면, 벌레는 굶어죽을 것이다.

어린 벌레는 다양한 먹거리에 관심을 보이면서 환경에 맞게 자신의 취향을 조절할 수 있다. 이에 비해 다 큰 벌레는 이미 어떤 먹거리가 있는지 알고 적응이 됐기 때문에 매우 쉽게 먹거리를 찾을 수 있다.

그렇다면 이것은 무엇을 암시하는 것일까? “사람이건 벌레건 10대에는 무조건 반항적인 것이 아니라, 낯선 세계에 적응하기위해 유연하게 대응하는 것임을 암시한다”고 찰라사니 부교수는 말했다.

연구팀은 이번 연구 결과가 인간의 성장과 질병을 더 잘 아는데 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2017-01-11 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터