1974년 KBS가 방영한 드라마 ‘꽃피는 팔도강산’에는 당시 한국과학기술연구소(KIST) 박사 연구원이 첫째 사위로 나온다. KIST 박사가 드라마 주요 배역으로 나올 만큼 사회적 관심과 선망의 대상이었다. 이 드라마는 당시 최장수 인기 드라마였다.

당시 KIST 연구원들의 회고에 따르면 한 택시기사는 승객이 KIST 연구원임을 알고는 택시비를 받지 않았다. 이런 에피소드는 당시 KIST에 대한 우리 사회의 신뢰와 기대가 얼마나 높았는지를 가늠하게 해주는 바로미터라고 할 수 있다.

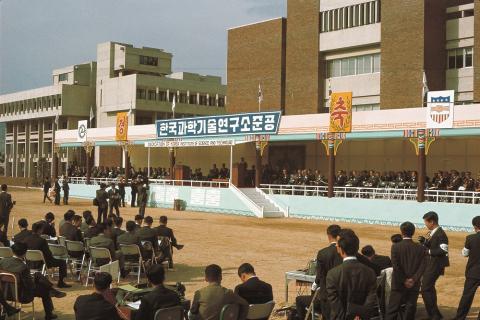

1966년 2월 최초의 정부출연연구소로 설립된 KIST는 이제 반세기를 넘어 미래를 바라보는 한국의 대표적인 종합 과학기술연구소로 자리매김하고 있다. 설립 당시 KIST는 기존의 국내 연구소들과 비교할 수 없을 만큼 규모가 크고 분야가 방대한 종합연구소였다.

연구의 자율성이 보장되는 기관으로서 산업계 현장에서 필요한 기술 개발을 기본 목표로 하면서 과학기술 각 분야에 대한 연구개발 활동을 폈고, 정부의 산업정책과 과학기술정책 수립을 위한 기획연구사업도 함께 벌였다.

KIST가 설립되기 이전에도 국내에 ‘제대로 된 과학기술 분야 종합 연구소’를 설립하자는 의견들이 많았다. 1962년 당시 문교부는 한국과학기술원 설치안을 마련했다. 또 1963년 경제기획원은 국립공업연구소를 재단법인으로 개편해 종합과학기술연구소로 육성하겠다는 계획도 세웠다. 그러나 이들 계획은 당시 국가 재정이 어려워 실천에 옮겨지지 못했다.

1959년 국내 최초의 본격적인 과학기술 연구기관이라고 할 수 있는 원자력연구소가 설립돼 운영됐지만 연구 범위가 원자력의 평화적 이용에 관한 분야에 국한되었고, 국공립기관으로서의 관료적 운영 체제 때문에 연구 활동에 많은 제약이 따랐다. 1965년 당시 국내의 과학기술 분야 연구소는 79개소였다. 이중 49개 기관이 국공립연구기관이었고, 대학부설이 10개소, 민간기업 부설이 13개소였다. (1965년 과학기술연감)

‘제대로 된 연구소’에 대한 당시 과학기술계의 열망은 1965년 한미 정상 간의 합의에 의해 현실화됐다. 재정 문제는 양국 정부의 분담으로 해결되었고, 연구소의 틀은 양국 과학기술 분야 관계자들의 협의를 거쳐 갖춰 나갔다. 미국이 연구소 설립 지원에 나선 것은 당시 베트남전 참전에 대한 보답으로 국군 현대화와 경제 원조를 해주겠다는 방침의 일환이었다. 미국이 이공계 대학 설립 지원을 제안했지만 한국 측이 '연구소' 설립으로 방향을 틀었고, 이를 미국이 수락해 이루어졌다.

KIST는 기존의 국내 연구소와 매우 다른 특징을 갖고 출발했다. 우선 주목할 만한 점은 ‘정부출연기관’이란 독특한 연구소 체제이다. 정부의 국유재산 양여와 재정 지원으로 세워진 연구기관이지만 ‘기부금’이나 ‘정부 보조금’이란 표현을 쓰지 않고 ‘출연’이란 용어를 쓴 것이다.

이는 연구소 운영에서 정부나 국회의 연구계획 승인이나 회계 감사를 피하기 위함이었다. 독립적이고 자율적인 연구 활동을 보장하기 위한 방안으로 ‘출연연구소’란 한국 고유의 연구소 체제가 시작된 것이다. KIST는 비영리 독립 재단법인 형태를 갖추고 KIST육성법이란 특별법을 통해 자율적 운영까지 보장받은 것이다.

‘출연연구소’라는 새로운 개념의 연구소가 출발한 데에는 한미 간의 암묵적인 합의도 배경을 이룬다. 즉, 한국 정부는 국공립연구소가 지니는 비효율을 없애야 했고, 미국 정부는 KIST에 대한 한국 정부의 지나친 간섭을 막기 위해 재단법인 형태의 연구소 설립에 동의한 것이다.

KIST의 이러한 체제와 운영 방식은 그 뒤 70년대 들어 KIST의 연구실이 분화하거나 새로 설립되는 전문 분야 과학기술 연구소에 모두 적용되었다. 이후 인문사회계열 분야의 국가 설립 연구소에도 마찬가지로 같은 방식이 적용되어 전체 한국의 연구소 시스템으로 정착하게 된다 (문만용 전북대 한국과학문명학연구소 전임교수·한국의 현대적 연구체제의 형성).

또 다른 특징은 KIST가 출발시부터 산업계에 필요한 기술 개발과 지원을 위한 연구 목적을 분명히 했다는 점이다. 해외 과학자들을 유치하기 위해 면접을 진행할 때도 이 점을 분명히 했다. 과학기술자가 원하는 연구가 아니라, 산업계가 원하는 연구를 하는 곳이기 때문에 미국에서 하던 연구를 계속 하려면 오지 말라고 했다. 해외에 있던 지원자들에게 당시 국내 산업 실태조사 중간 보고서를 보내주면서 국내 산업계의 문제점을 해결하기 위한 구체적인 연구계획서를 제출하도록 했다.

이에 따라 KIST가 연구 주제를 정하는 것도 연구원이 산업체와의 계약연구를 받아오면 그에 따라 결정하는 방식이었다. 연구실 중심으로 기업으로부터 수탁받은 과제를 연구하고 이 계약비로 연구실을 운영하는 식이다. KIST의 자매기관으로 미국이 추천한 세계 정상급의 벨연구소가 아니라 수탁 연구 중심의 바텔기념연구소가 지정된 것도 이 같은 이유 때문이었다.

그러나 이런 계약연구 제도는 80년대 중반들어 민간부분의 연구개발 투자가 정부 투자 비중을 넘어서면서부터 특정연구개발사업으로 바뀌어, 정부의 연구개발사업을 수주하는 형식으로 변화되었다.

KIST는 또 설립 이후 정착 과정에서 해외 과학기술자들을 유치해 성공적으로 국내에 정착하도록 함으로써 두뇌유출(brain-drain) 문제를 해결하는 개발도상국의 모범 모델이 되었다. KIST의 해외 두뇌 유치 성공에 고무된 정부는 해외 유학생의 귀국을 촉진하기 위해 적극적인 정책을 펼쳤고, 이는 70년 후반 KIST의 연구실에서 분화하거나 새로 설립되는 전문 분야별 정부출연구소를 통해 더욱 확산되어 한국의 두뇌 유출 문제를 해결하는 데 기여했다.

60~70년대에 걸쳐 한국의 대표 연구소로 자리잡은 KIST는 1980년 신군부의 등장으로 81년 한국과학원(KAIS)과 통합되어 한국과학기술원(KAIST)로 강제 편입되었다가 1989년 다시 KIST로 분리되어 재탄생하는 우여곡절을 겪기도 했다.

KIST는 설립 이후 2014년까지 총 3조7575억원(정부출연금 외에 자체 수입 45.7%)의 예산이 이 투입됐다. 반면 기술경영경제학회가 2014년 평가한 KIST의 경제·사회적 파급효과는 설립 이후 47년간 약 595조원에 이른다. KIST를 통해 국가적으로 얻은 이득은 총투자의 약 160배나 되는 것이다.

KIST는 산업화·정보화 시대에는 선진국 추격형 기술 개발(캐치업)에 성공적으로 대응해 과학기술 분야의 압축 성장에 기여했다. 이제 상황이 바뀌었다. ‘인간 최고수’ 이세돌과 ‘인공지능’ 알파고의 세기적 대결에서 그 위력을 확인할 수 있었던 ‘인공지능’과 같은 미래의 과학기술에 대한 도전에서 국가 R&D의 핵심 연구소로 어떻게 창의적으로 대응하고 그 성과를 내놓을지 주목된다.

<해방후 한국 과학기술 연표>

1945년 9월 화학자 이태규 박사(당시 경성대 이공학부장) 미군청에 ‘과학기술부’ 설립 계획안 제출

1956년 2월 3일 한미간 원자력의 비군사적 사용에 관한 협정 체결

1959년 1월 21일 정부기관 원자력원 설립, 산하에 3월1일 원자력연구소 세움

1962년 3월 19일 원자력연구소의 연구용 원자로 1호기 트리가마크Ⅱ 가동 시작

1962년 제1차 경제개발5개년 계획과 함께 1차 기술개발계획 수립, 시행

1965년 5월 18일 한미 정상회담 (박정희-존슨)서 한국의 연구소 설립 지원에 합의 발표

1966년 2월 10일 한국과학기술연구소(KIST) 설립

1966년 9월 한국과학기술단체총연합회 설립

1967년 4월 21일 과학기술처 신설 (원자력원이 과기처 산하 원자력청으로 편입)

1968년 정부가 공식적으로 ‘4월 21일’을 과학의 날로 정해 매년 기념하기 시작

1969년 해외 유치 과학기술자들 입국해 KIST에서 연구 개발 활동 시작

1969년 원자력연구소, 국립연구소에서 정부출연연구소로 탈바꿈

1970년 대덕연구단지 첫 삽

1971년 한국과학원(KAIS, 현재의 한국과학기술원·KAIST) 홍릉에서 개교

1972년 국립서울과학관 개관

1977년 한국과학재단(KOSEF) 발족

1979년 대덕연구단지에 19개 연구소 설립, 완공식 거행

1981년 KIST와 KAIS 통합. 정부출연구소 19개 기관이 10개 기관으로 통합

1989년 KIST와 KAIST의 분리 독립 운영체제로 돌아감

1998년 과학기술처를 과학기술부로 개편

2008년 이명박 정부 출범과 함께 과학기술부를 교육과학기술부로 개편

2013년 박근혜 정부 출범과 함께 미래창조과학부로 통합

- 성하운 객원기자

- hawoonsung@gmail.com

- 저작권자 2016-03-28 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터