해마다 10월이 되면 세계인들의 눈길이 스웨덴에 쏠린다. 노벨 유언에 따라 인류문명 발달에 기여한 사람들에게 노벨상이 수여되기 때문이다.

1996년부터 2005년까지 노벨물리학상 심사위원을 지낸 스웨덴 고든버그대 맷 존슨 교수(Mats Jonson, 건국대 초빙교수)에 따르면 심사기간이 거의 1년이다. 노벨물리학상 수상자를 발표하기 위해 전년도 9월부터 서면 접수를 받는다.

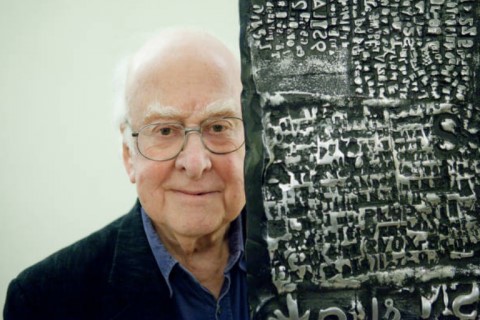

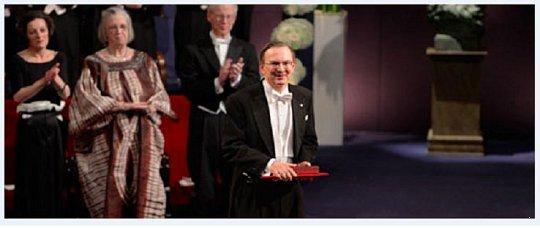

▲ 노벨 과학상을 심하하면서 심사위원들은 인류문명에 기여할 수 있는 발견, 발명 성과에 관심을 집중하고 있는 것으로 전해졌다. 사진은 노벨상 시상식 장면. ⓒhttp://www.nobelprize.org/

교수는 이렇게 서면으로 접수한 사람의 수가 매년 2천 명이 넘었다고 말했다. 접수된 사람들을 모두 심사하는 것이 아니다. 저명한 기관 등을 통해 추천이 이루어져야 한다. 이 추천 과정을 거치면 약 300여 명 정도가 남는다고 말했다.

노벨상 심사위원들 발견·발명에 관심…

그리고 노벨상 수상자를 결정하는 당해연도 8월 1~3명의 수상 후보자를 선정한다. 이들 후보자는 수상자를 발표하기 한 달 전인 9월 심사위원들을 통해 표결 식으로 최종 심사를 받게 된다. 그리고 10월 최종 수상자를 결정한다.

심사위원들이 주목하는 것은 노벨의 유언에서 말하고 있는 사회 또는 학문 발전에 대한 기여도다. 특히 노벨물리학상의 경우 새로운 발명과 발견 사실에 심사위원들의 관심이 집중되고 있다는 것이 맷 존슨 교수의 설명이다.

발명과 발견 중 어느 것을 더 강조하는지에 대해 교수는 “발견이 발명의 원인이 되기 때문에 대개는 발견에 강조점을 둔다”고 말했다. 심사 때마다 여러 가지 유형의 발견들이 제시되는데, 심사위원들은 그중 사회적·학문적 영향력이 가장 큰 연구결과를 선별하고 있다는 것.

다음은 맷 존슨 교수와의 일문일답 내용이다.

- 2012년 노벨물리학상은 양자컴퓨터 개발에 기초를 닦은 세르주 아로슈 교수와 미국 표준기술연구소 데이비드 와인랜드 박사에게 돌아갔다. 예상이 가능했는가.

“전혀 예상 못했다. 예상이 불가능한 것은 잘 하는 사람들이 너무 많기 때문이다. 세계에서 2천여 명의 과학자들이 추천돼 한 명을 선정한다. 그런 상황에서 이 과학자가 노벨상을 수상한다고 딱 집어서 말하는 게 불가능하다.”

- 건국대 초빙교수로 활동하고 계시다. 한국 학생들을 가르치면서 느끼는 점은.

“학생들의 수준이 매우 높다고 느낀다. 많은 공부를 하고 대학에 입학하고 있다. 그러나 도전의식이 부족하다. 공부는 열심히 하는데 도전적 질문을 하지 않는다. 용기를 내서 질문을 했으면 하고 항상 생각하고 있다.”

- 물리학 분야서 활동하고 있는 한국 과학자들에 대해 어떻게 평가하고 있나.

“필립 김 컬럼비아대 교수 등 세계적으로 주목받고 있는 교수들이 많다. 물리학 분야에서 한국인의 활약이 매우 두드러진다.”

- 한국에서 과학 분야 노벨상 수상자가 언제 나올 것 같나.

“전체적으로 한국의 연구수준이 세계 수준에 결코 뒤지지 않는다. 별 차이 없다고 할 수 있다. 그러나 언제 노벨상 수상자가 나올 것이라고 딱 집어서 이야기할 수 없다. 그러나 조만간 한국 과학자들이 큰일을 낼 것이라고 생각한다.”

- 수상 가능성에 대해 그렇게 낙관적으로 보고 있는 이유는.

“그동안 한국의 많은 학생들이 (과학 선진국으로) 유학을 갔다. 그리고 많은 학생들이 서양의 도전적인 문화에 대해 적응한 것으로 보인다. 한국 스스로도 이 도전적인 문화로 변화하고 있다. 한국의 연구 인프라가 서구 연구 인프라와 비교해 결코 뒤지지 않는다.

한국이 이런 연구 인프라를 조성하기 시작한 때가 1980년대부터다. 그리고 지금까지 약 30년간 그 기초를 쌓아왔다. 그동안 구축한 연구 기반을 통해 노벨상 업적에 도전할 때가 됐다는 의미다.”

- 30년의 의미를 두는 까닭이 있는가.

“노벨상 수상자들을 보면 대부분 20년 이상의 연구업적을 쌓아올린 사람들이다. 한국에서 지난 1980년대 이후 도전적인 연구들을 시작했기 때문에 이제 노벨상을 수상할 인물들이 등장할 때가 됐다는 것이다. 실제로 많은 한국인들이 과학분야 노벨상 후보로 추천되고 있다.”

- 많은 사람들이 노벨상 수상 실적을 그 국가의 과학수준과 연관시켜 생각하고 있다.

“과학 분야 노벨상은 과학자 한 사람의 연구업적과 학문적 성과를 반영하고 있다. 그런 만큼 매우 개인적이다. 개인에게 수여하는 노벨상이기 때문에 국가 전체 과학수준을 평가하는 잣대로 보기에는 무리가 있다.”

1996년부터 2005년까지 노벨물리학상 심사위원을 지낸 스웨덴 고든버그대 맷 존슨 교수(Mats Jonson, 건국대 초빙교수)에 따르면 심사기간이 거의 1년이다. 노벨물리학상 수상자를 발표하기 위해 전년도 9월부터 서면 접수를 받는다.

교수는 이렇게 서면으로 접수한 사람의 수가 매년 2천 명이 넘었다고 말했다. 접수된 사람들을 모두 심사하는 것이 아니다. 저명한 기관 등을 통해 추천이 이루어져야 한다. 이 추천 과정을 거치면 약 300여 명 정도가 남는다고 말했다.

노벨상 심사위원들 발견·발명에 관심…

그리고 노벨상 수상자를 결정하는 당해연도 8월 1~3명의 수상 후보자를 선정한다. 이들 후보자는 수상자를 발표하기 한 달 전인 9월 심사위원들을 통해 표결 식으로 최종 심사를 받게 된다. 그리고 10월 최종 수상자를 결정한다.

심사위원들이 주목하는 것은 노벨의 유언에서 말하고 있는 사회 또는 학문 발전에 대한 기여도다. 특히 노벨물리학상의 경우 새로운 발명과 발견 사실에 심사위원들의 관심이 집중되고 있다는 것이 맷 존슨 교수의 설명이다.

발명과 발견 중 어느 것을 더 강조하는지에 대해 교수는 “발견이 발명의 원인이 되기 때문에 대개는 발견에 강조점을 둔다”고 말했다. 심사 때마다 여러 가지 유형의 발견들이 제시되는데, 심사위원들은 그중 사회적·학문적 영향력이 가장 큰 연구결과를 선별하고 있다는 것.

다음은 맷 존슨 교수와의 일문일답 내용이다.

- 2012년 노벨물리학상은 양자컴퓨터 개발에 기초를 닦은 세르주 아로슈 교수와 미국 표준기술연구소 데이비드 와인랜드 박사에게 돌아갔다. 예상이 가능했는가.

“전혀 예상 못했다. 예상이 불가능한 것은 잘 하는 사람들이 너무 많기 때문이다. 세계에서 2천여 명의 과학자들이 추천돼 한 명을 선정한다. 그런 상황에서 이 과학자가 노벨상을 수상한다고 딱 집어서 말하는 게 불가능하다.”

- 건국대 초빙교수로 활동하고 계시다. 한국 학생들을 가르치면서 느끼는 점은.

“학생들의 수준이 매우 높다고 느낀다. 많은 공부를 하고 대학에 입학하고 있다. 그러나 도전의식이 부족하다. 공부는 열심히 하는데 도전적 질문을 하지 않는다. 용기를 내서 질문을 했으면 하고 항상 생각하고 있다.”

- 물리학 분야서 활동하고 있는 한국 과학자들에 대해 어떻게 평가하고 있나.

“필립 김 컬럼비아대 교수 등 세계적으로 주목받고 있는 교수들이 많다. 물리학 분야에서 한국인의 활약이 매우 두드러진다.”

- 한국에서 과학 분야 노벨상 수상자가 언제 나올 것 같나.

“전체적으로 한국의 연구수준이 세계 수준에 결코 뒤지지 않는다. 별 차이 없다고 할 수 있다. 그러나 언제 노벨상 수상자가 나올 것이라고 딱 집어서 이야기할 수 없다. 그러나 조만간 한국 과학자들이 큰일을 낼 것이라고 생각한다.”

- 수상 가능성에 대해 그렇게 낙관적으로 보고 있는 이유는.

“그동안 한국의 많은 학생들이 (과학 선진국으로) 유학을 갔다. 그리고 많은 학생들이 서양의 도전적인 문화에 대해 적응한 것으로 보인다. 한국 스스로도 이 도전적인 문화로 변화하고 있다. 한국의 연구 인프라가 서구 연구 인프라와 비교해 결코 뒤지지 않는다.

한국이 이런 연구 인프라를 조성하기 시작한 때가 1980년대부터다. 그리고 지금까지 약 30년간 그 기초를 쌓아왔다. 그동안 구축한 연구 기반을 통해 노벨상 업적에 도전할 때가 됐다는 의미다.”

- 30년의 의미를 두는 까닭이 있는가.

“노벨상 수상자들을 보면 대부분 20년 이상의 연구업적을 쌓아올린 사람들이다. 한국에서 지난 1980년대 이후 도전적인 연구들을 시작했기 때문에 이제 노벨상을 수상할 인물들이 등장할 때가 됐다는 것이다. 실제로 많은 한국인들이 과학분야 노벨상 후보로 추천되고 있다.”

- 많은 사람들이 노벨상 수상 실적을 그 국가의 과학수준과 연관시켜 생각하고 있다.

“과학 분야 노벨상은 과학자 한 사람의 연구업적과 학문적 성과를 반영하고 있다. 그런 만큼 매우 개인적이다. 개인에게 수여하는 노벨상이기 때문에 국가 전체 과학수준을 평가하는 잣대로 보기에는 무리가 있다.”

- 이강봉 객원편집위원

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2012-11-07 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터