지난 19일 국제 천문학단체인 ‘행성협회(The Planetary Society)’에 따르면, 중국이 보이저 탐사선처럼 태양계 외부로 향하는 ‘성간 우주(Interstellar space)’ 탐사 계획을 검토 중인 것으로 밝혀졌다.

국제 행성과학 콘퍼런스인 ‘EPSC-DPS 2019’에 참가한 종치우강(宗秋刚) 베이징대학 우주물리학 및 응용기술 연구소 이사는 중국의 ‘성간 헬리오스피어 탐사선(Interstellar Heliosphere Probe, IHP)’ 계획을 소개했다. IHP는 2대의 탐사선을 각각 태양계 진행 방향과 꼬리 방향으로 보내려는 계획이다.

태양계의 경계선은 어디인가?

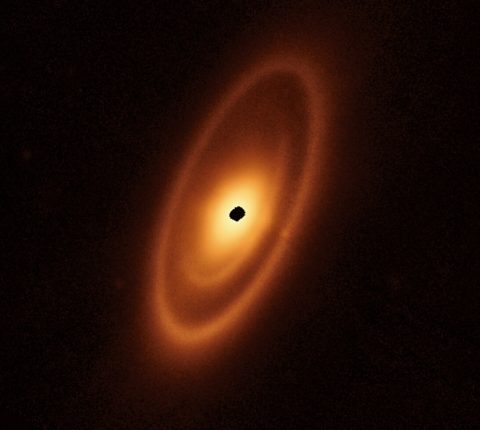

우리 태양계의 끝이 어디인지는 명확하게 정의되어 있지 않다. 태양풍과 태양 중력이라는 두 가지 요소로 따져볼 여지가 있기 때문이다. 태양 중력의 영향을 받는 영역은 최대 2광년 이내로 추정되며, 그 안쪽으로 장주기 혜성의 기원인 ‘오르트 구름(Oort cloud)’이라는 가상의 구형 천체 집단이 형성되어 있다.

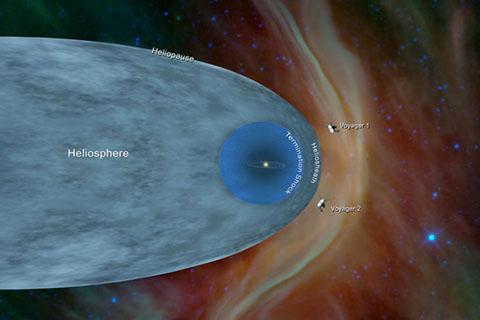

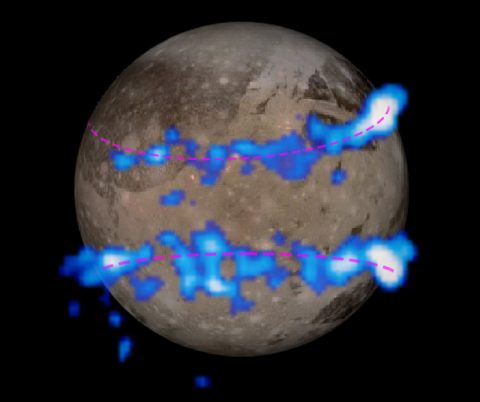

태양풍의 영향을 받는 영역은 ‘헬리오스피어(Heliosphere)’라고 부르며, 태양에서 나온 하전 입자의 흐름은 ‘헬리오포즈(Heliopause)’라는 경계면에서 성간물질과 부딪쳐 멈춘다. 그 바깥쪽을 성간 우주로 보는 시각이 우세하지만, 그곳에도 태양 중력에 끌려 공전하는 왜소행성과 혜성 등의 천체가 존재한다.

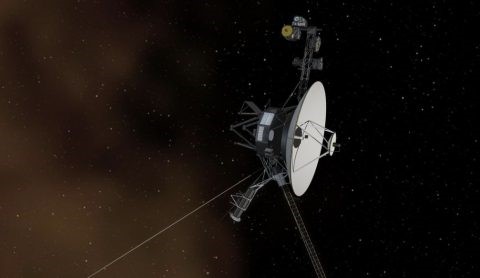

지금까지 헬리오스피어를 벗어나 성간 탐사에 성공한 탐사선으로는 보이저 1호와 보이저 2호가 있다. 파이오니어 10호도 성간 우주에 도달했지만, 작동 중단된 상태라서 탐사 임무를 수행할 수 없었다.

중국판 보이저 탐사선 출현할까?

중국은 보이저와 비슷한 임무를 가진 IHP 탐사선을 구상하고 있다. 종치우강 교수는 콘퍼런스에서 “가장 큰 플라스마 실험실인 헬리오스피어에서 근본적인 천체물리학적 과정을 발견하고 탐구하며 이해할 수 있게 해줄 것이다”라고 탐사 목적을 밝혔다.

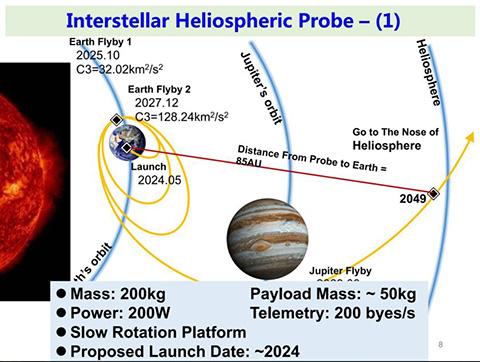

탐사선은 보이저 1, 2호처럼 두 대로 나뉘어 발사된다. 먼저 IHP 1호는 2024년 발사되어 지구를 여러 차례 지나친 뒤, 목성의 중력 도움(Gravity assist)을 받아 태양계 진행 방향으로 향한다.

IHP 탐사선에는 자력계, 에너지 중성원자 및 입자 감지기, 먼지와 플라스마 탐지기 및 광학 카메라가 탑재될 예정이다. 헬리오스피어 외곽에서 성간물질과 태양 입자의 상호작용으로 형성된 ‘수소 벽(Hydrogen wall)’도 관심거리다. 만약 수소 벽을 연구하면 헬리오스피어의 물리적 원리를 이해하고, 다른 행성계들의 모델을 파악할 수 있을 것으로 기대된다.

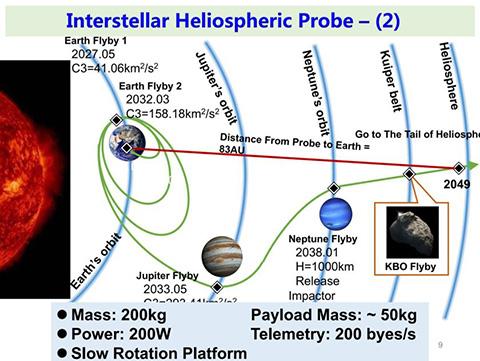

2026년경에 발사될 IHP 2호는 목성까지 IHP 1호와 비슷한 궤도로 항해하지만, 이후에 해왕성을 지나는 것이 특징이다. 2033년 목성을 통과할 무렵에 해왕성으로 향하는 궤도가 열리기 때문에 그 기회를 이용해서 추가 중력 도움을 받을 수 있다. 지금껏 해왕성은 보이저 2호만 방문했다.

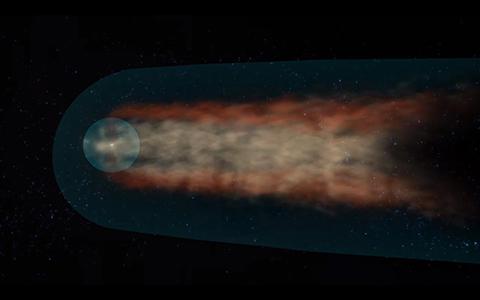

IHP 2호의 또 다른 특징은 헬리오스피어의 꼬리 방향으로 향한다는 점이다. 혜성처럼 생긴 헬리오스피어는 4개의 긴 꼬리를 가지고 있다. 이것을 ‘헬리오테일(Heliotail)’이라 부르는데, 단면이 네잎클로버 모양인 것으로 밝혀졌다. 그러나 꼬리가 닫혀있는지는 여전히 의문으로 남아있다.

보이저 1, 2호는 헬리오스피어의 머리 쪽으로 빠져나갔으며 파이오니어 10, 11호와 뉴허라이즌스 탐사선도 같은 방향이다. 꼬리 방향으로 향한 성간 탐사선은 한 대도 없었다.

해왕성과 헬리오테일 동시 탐사

IHP 계획은 오랫동안 타당성 연구가 진행된 것으로, 2021년경에 중국의 차기 5개년 우주 계획에서 승인될 가능성이 있다. 예정대로 발사하면 IHP 1호는 중국 건국 100주년인 2049년에 지구로부터 85AU 거리까지 도달할 것으로 보이고, IHP 2호는 최초로 해왕성과 헬리오테일 동시 탐사에 나서는 탐사선이 될 전망이다.

한편 미국도 비슷한 탐사 계획을 검토하고 있다. NASA 디스커버리 미션에 제안된 ‘트라이던트(Trident)’ 탐사선은 해왕성과 트리톤 위성을 연구하기 위해 2026년 발사될 예정으로, IHP 2호와 같이 목성과 해왕성 정열을 이용하게 된다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2019-11-28 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터