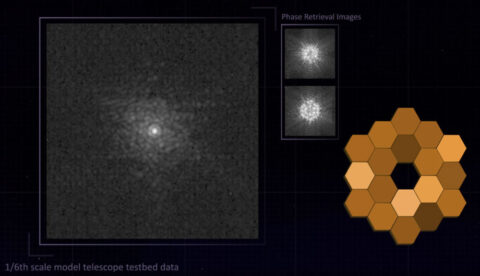

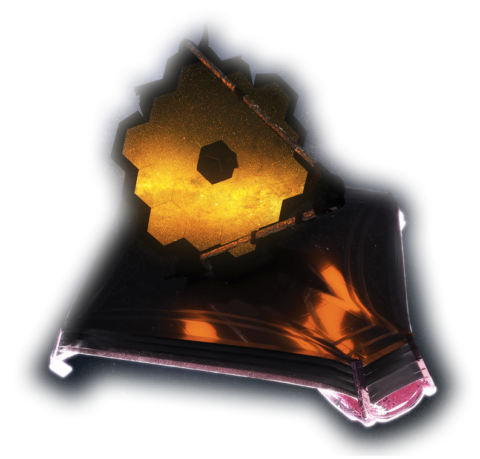

인류의 새로운 눈이 되어 줄 제임스 웹 우주 망원경은 현재 무엇을 하고 있을까? 이르면 올 5~6월 정도부터 첫 관측을 시작하게 될 제임스 웹 우주 망원경은 벌써 발사된 지도 3개월이 넘었다. 과학의 달을 맞이하여 제임스 웹 우주망원경의 발사부터 현재까지 진행된 사항들을 종합하고 앞으로 예정된 계획을 정리해본다. JWST 거울 및 미세 정렬 작업이 진행되다 JWST 거울 및 미세 정렬 작업 4번째 단계 - 1차 위상 조정 (Coarse Phasing) 이미지 스태킹을 성공적으로 마친 후 이제 모든 빛이 감지기의 공통된 장소에 모이며 단일점 형태를 띄게 되었지만, 세그먼트는 여전히 18개의 작은 개별 망원경으로 작동하고 있다. 하나의 큰 망원경으로 작동하려면 개별 망원경들이 빛의 파장보다 작은 정확도로 서로 정렬되어야 한다.

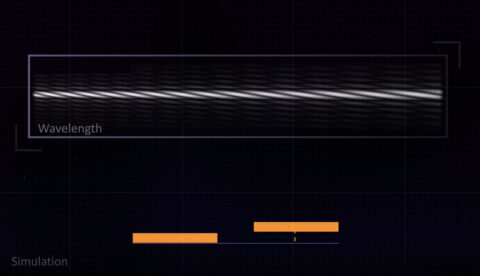

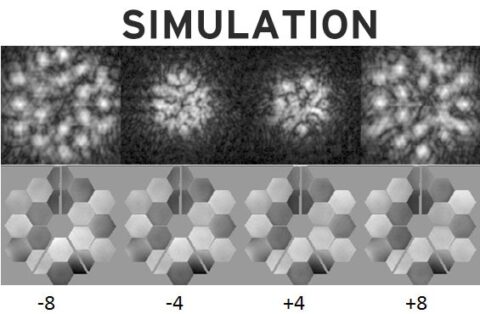

이를 위해서 동부 표준시 기준 2월 말 JWST팀은 1차 위상 조정 (Coarse Phasing) 과정으로 알려진 거울 정렬의 네 번째 단계를 시작하고 있다. 관측팀은 NIRCam기기를 이용하여 Dispersed Fringe Sensing 기법을 적용하며 20개의 개별 거울 세그먼트 쌍에서 빛 스펙트럼을 얻게 된다. 여기서 얻어지는 스펙트럼의 기울기는 마치 이발소를 나타내는 심볼 ("Barber pole") 패턴과 유사한 모양을 띄고 있다. 시험운전 준비 과정에서 총 세 번 수행되는 거친 위상 조정과정에서는 개별 세그먼트의 수직 변위(피스톤 차이)를 측정하고 수정하게 된다. 이를 통하여 별빛의 단일 점이 점차 더 집중되며 선명해질 것이다. JWST 거울 및 미세 정렬 작업 5번째 단계 - 미세 위상 조정 (Fine Phasing) 미세 위상 조정은 세그먼트 정렬 (Segment Alignment) 동안 적용되었던 디 포커싱 방법을 사용하여 동일하게 나머지 정렬 오류를 측정하고 수정하게 된다. 미세 위상 조정 과정에서는 부경을 사용하지 않고 과학 기기 내부의 특수 광학 요소를 사용하여 각 이미지에 대해 다양한 양의 초점 흐림 정도(-8, -4, +4 및 +8 초점 흐림 파동)를 파악하게 된다. 미세 위상 조정은 1차 위상 조정 직후에 총 세 번 수행되며, JWST의 전체 수명 동안 계속해서 꾸준히 진행 될 예정이다.

동부 표준시 기준 3월 말 JWST팀은 미세 위상 조정 이후 NIRCam 시야를 통해서 한 위치에 성공적으로 잘 정렬됨을 확인했다. 이제 위 정렬이 나머지 기기들에도 적용되어야 한다.

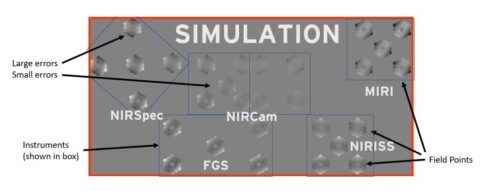

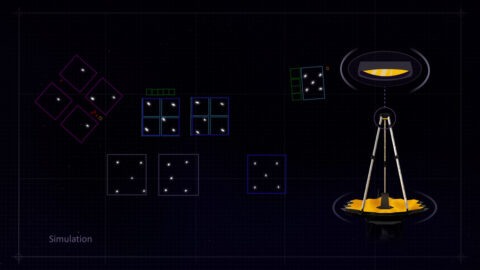

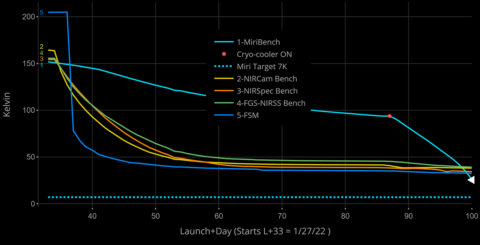

JWST 거울 및 미세 정렬 작업 6번째 단계 - 기기 시야에 대한 망원경 정렬 (Telescope Alignment Over Instrument Fields of View) 동부 표준시 기준 3월 24일 JWST 팀은 가이더 역할을 하는 FGS (Fine Guidance Sensor) 및 기타 세 가지 과학 기기들(NIRSpec, NIRISS 및 MIRI)에 대해서도 망원경 정렬이 시작되었다고 밝혔다. 위 과정은 총 6주 정도로 계획되어 있으며 MIMF(Multi-Instrument Alignment) 정렬이라고도 부른다. 중적외선 기기인 MIRI는 최종 작동 온도(7 K 미만)로 냉각된 후 정렬되어야 하기때문에 기기들 중 가장 마지막으로 정렬될 것이다.

위 단계에서는 먼저 과학 기기들의 정확한 위치와 시야 등을 측정하게 된다. 이후 이미 설계된 알고리즘을 통하여 모든 기기에 걸쳐서 정렬을 완료하게 되며 필요한 최종 보정 값을 계산하게 된다.

동부 표준시 기준 4월 1일 JWST 팀은 처음으로 MIMF과정이 성공적으로 수행되었음을 밝혔다. 또한 Ball Aerospace의 파면 감지 및 제어 과학자인 찬나 워커 박사(Dr. Chanda Walker)에 따르면 위 정렬 과정의 결과가 충분히 정확하기에 마지막 단계인 부경에 대한 추가 조정 단계 (7단계: 최종 수정을 위한 반복 정렬 - Iterate Alignment for Final Correction)가 필요하지 않다고 밝혔다. JWST 거울 및 미세 정렬 작업 7번째 단계 - 최종 수정을 위한 반복 정렬 (Iterate Alignment for Final Correction) 동부 표준시 기준 4월 20일 현재 추가 조정 단계는 불필요할 것으로 예측되고 있지만, 위 작업은 주경 세그먼트들의 잔여 위치 오류를 제거하는 매우 중요한 일이다. 위 작업은 미세 위상 조정 프로세스를 이용하여 진행되며 완료된 후 파면 감지 및 제어 (the wavefront sensing and controls process) 작업이 이어서 진행된다.

동부 표준시 기준 4월 20일 현재 MIRI는 여전히 냉각 중이며 6단계와 7단계 과정들이 부분적으로만 진행 중이다. MIRI의 최종 냉각과 미세 정렬마저 완료되면 JWST는 개별 장비의 본격적인 시험운전 단계로 전환하게 된다. JWST는 최종 목표 온도에 매우 근접했다 한편 JWST의 냉각도 꾸준히 진행되고 있다.동부 표준시 기준 4월 21일 미항공우주국의 전략 소통 담당자 타데우스 케사리(Dr. Thaddeus Cesari)에 따르면 JWST는 최종 목표 온도에 매우 근접했다고 한다.

동부 표준시 기준 4월 20일 현재, 18개의 기본 미러 세그먼트의 온도 범위는 34.4 ~ 54.5 K(섭씨 -239 ~ -219도 혹은 화씨 -398 ~ -361도)의 온도를 보여주고 있으며 다소 천천히 냉각되고 있다. 주경과 부경은 베릴륨(금 코팅)으로 만들어지는데, 극저온에서의 베릴륨은 긴 열 시간 상수를 가지기 때문에 냉각 또는 가열에 오랜 시간이 걸리기 때문이다. 다행인점은 온도에 따라 모양이 변하지 않는 베릴륨 거울은 망원경 정렬 프로세스에 영향을 미치지 않는다는 점이다. 물론 정식으로 시험운전이 시작되면 거울의 열 의존성 역시 자세히 측정 될 예정이다. 현재 18개의 거울 세그먼트 중 4개의 거울 세그먼트는 MIRI 감지기에 도달하는 일부 중적외선을 방출하고 있으며 모두 계획대로 55 K (섭씨 -218도 혹은 화씨 -360도) 미만의 온도를 유지하고 있다. 하지만 JWST 팀은 추가로 0.5~2도 정도 더 냉각되길 기대하고 있다. 한편, 열원으로부터 멀리 떨어져 있으며 지지 구조의 끝에 매달려 있는 보조 거울(부경)은 현재 29.4 K(섭씨 -243도 혹은 화씨 -407도)로 가장 차가운 거울 중 하나이다. * 모든 시간은 동부 표준시를 기준으로 작성되었음을 알려 드립니다. [이전 편 : 제임스 웹 우주 망원경은 현재 무엇을 하고 있을까? (1) 보러가기] [이전 편 : 제임스 웹 우주 망원경은 현재 무엇을 하고 있을까? (2) 보러가기] [이전 편 : 제임스 웹 우주 망원경은 현재 무엇을 하고 있을까? (3) 보러가기]

- 김민재 리포터

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2022-04-28 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터