또 한 번의 역사를 쓴 제임스 웹

제임스 웹 우주망원경은 최근 또 하나의 새로운 발견을 대중에게 알렸다. 약 40광년 떨어진 곳에 있는 외계 행성 VHS 1256 b의 대기에서 규산염 입자들로 이루어진 구름이 있음이 확인되었다. 이처럼, 3천 년의 긴 역사를 가진 천문학의 역사는 제임스 웹 우주망원경에 의해 하루가 멀다 하고 나날이 바뀌고 있다.

중요한 점은 지금까지 어떤 망원경도 위 발견처럼 단 몇 시간 만에, 즉 짧은 노출 시간을 통해 이처럼 다양하고 많은 특징을 밝힌 적이 없다는 점이다. 이는 천문학자들에게 더 반가운 소식이다. 다른 망원경을 통해서라면 최소 몇 달은 소요되었을 관측이며, 한 번의 관측으로도 최소 몇 년 동안 연구할 자료가 충분히 쌓였기 때문이다.

외계 행성 VHS 1256 b

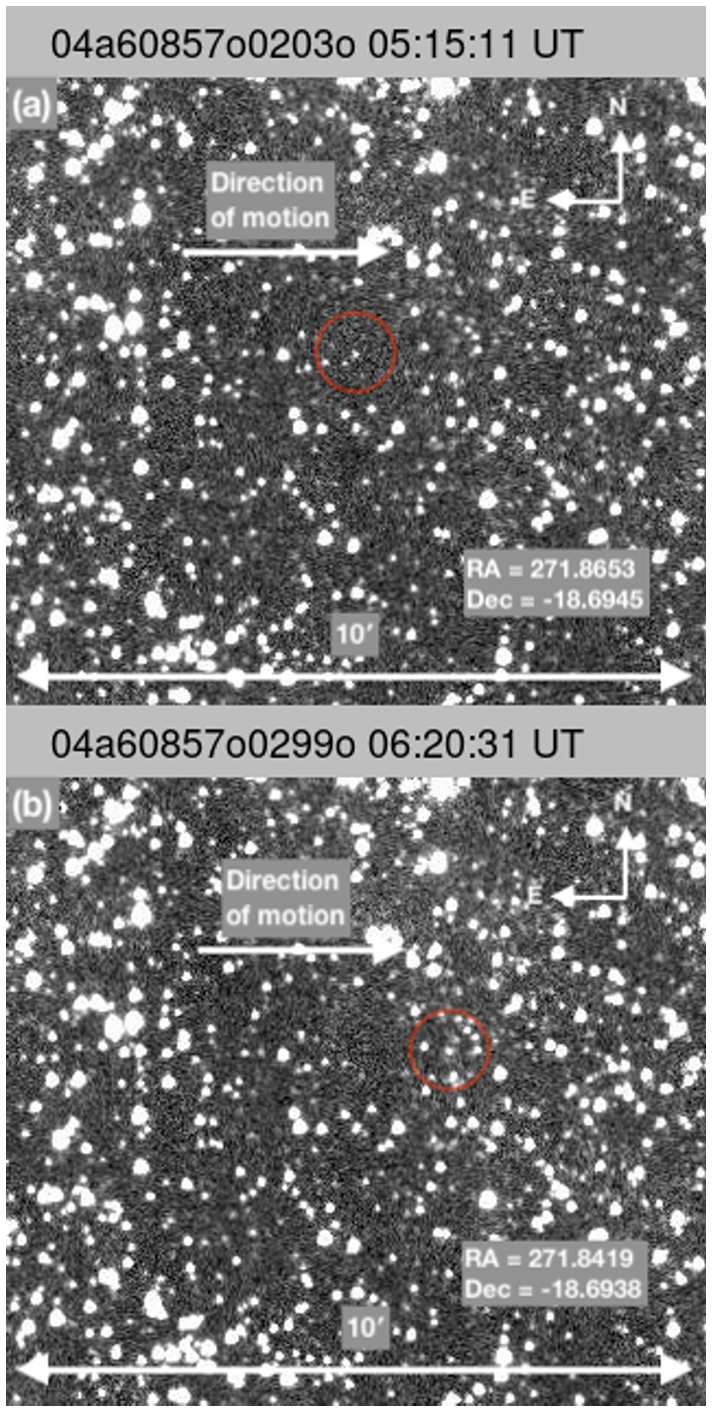

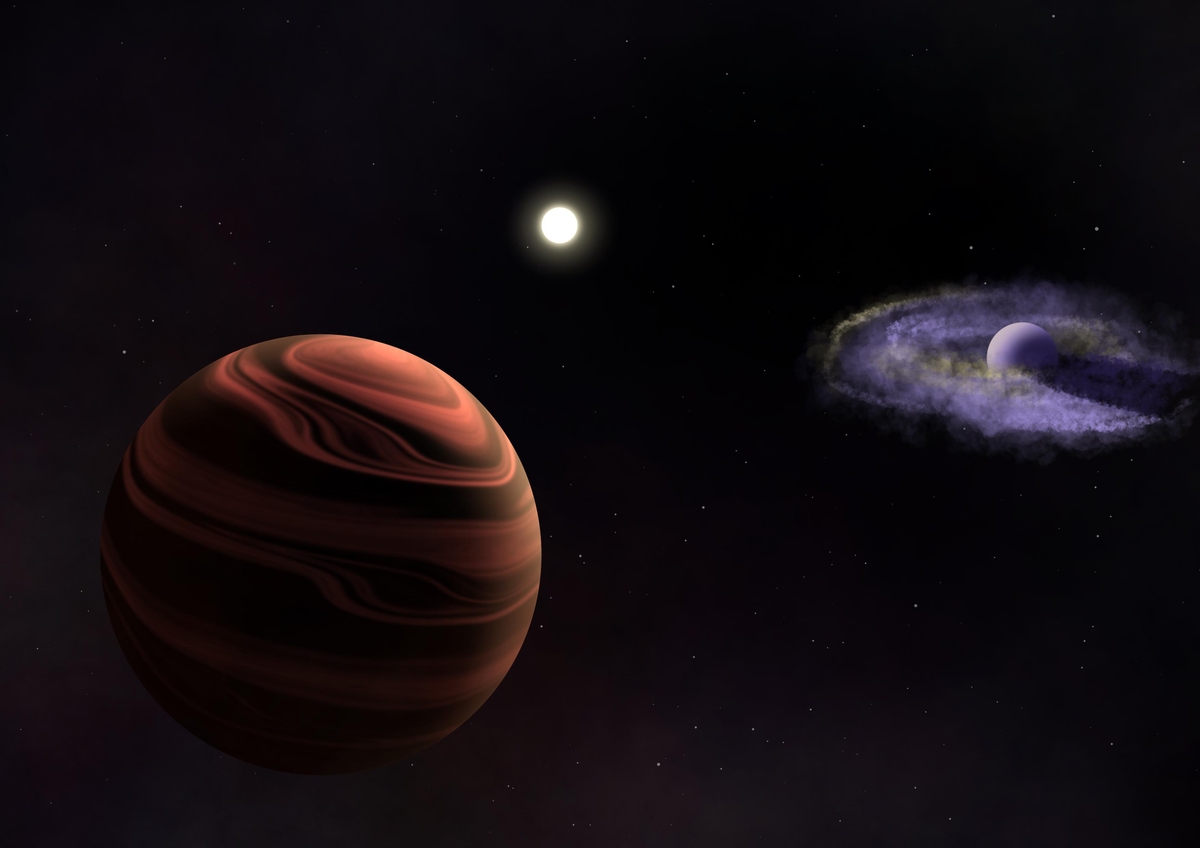

제임스 웹의 관측 대상이 된 VHS 1256 b로 명명된 위 행성은 지구로부터 약 41.4광년 떨어져 있으며, 대략 1만 년이 넘는 시간에 걸쳐 두 개의 쌍성을 공전하는 것으로 알려졌다. 위 행성은 태양과 명왕성의 거리보다 약 4배나 멀리 떨어져 있기 때문이다. 참고로 모 항성과 매우 먼 거리 때문에 행성의 밝기가 항성의 빛과 섞이지 않는다. 따라서 제임스 웹 우주망원경의 아주 훌륭한 표적이 된 위 행성은 먼 거리 덕분에 코로나그래프를 사용할 필요도 없으며 직접 관측을 수행할 수 있다. 하지만 매우 먼 거리는 횡단법(Transit)을 통한 관측이 쉽지 않다는 단점이 있다. 위 관측은 Early Release Science program (관련 정보 바로 가기) 중, 행성과 원반의 관측 프로그램의 목적으로 시작되었다.

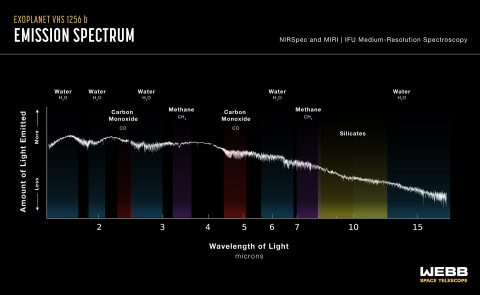

애리조나 대학의 브리트니 마일스 박사(Dr. Brittany Miles)가 이끄는 연구팀은 제임스 웹 우주망원경의 근적외선 분광기(NIRSpec)와 중적외선 분광기(MIRI)를 이용하여 수집한 스펙트럼 데이터를 분석하였고, 먼 행성의 대기에서 존재하는 규산염 구름의 특징을 정확히 밝혀냈다. 먼저 위 구름은 지구 대기 상공에 있는 구름과는 매우 다른 모습일 것으로 예측된다. 지구의 상층 대기는 얇아서 매우 차갑게 느껴지지만, 규산염 구름이 가득 찬 위 행성의 대기 상층부의 온도는 섭씨 830도에 달할 것으로 예측되고 있기 때문이다.

구름 속에서 크고 작은 규산염 먼지 입자들을 감지하다

제임스 웹 관측팀은 위 구름 속에서 크고 작은 규산염 먼지 입자를 감지했으며, 이를 스펙트럼의 결과로 보여주고 있다. 예를 들면, 규산염의 존재는 적외선의 특정 파장 10 마이크로미터 전후에서 확인할 수 있다. 특히, 대기 상층부에는 매우 작은 입자의 규산염 구름층이 존재하고 있을 가능성이 높다.

또한, 스펙트럼을 통해서 물, 메탄, 일산화탄소를 매우 선명하게 검출했으며 이산화탄소의 증거도 발견했다. 이는 태양계 밖 행성에서 한꺼번에 확인된 분자 수로는 역대 최대 규모이다. 대기 중의 미세한 규산염 입자는 연기 속의 작은 입자들과 비슷할 가능성이 있으며, 더 큰 입자는 매우 뜨겁고 아주 작은 모래 입자와 닮았을 것으로 예측된다.

또한, VHS 1256 b의 대기에서 난기류가 발생하고 있음이 예측되고 있는데, 이는 낮은 질량이 유발하는 보다 적은 중력 때문에 규산염 구름이 매우 자유롭게 움직이기 때문으로 파악된다. 위 행성의 대기는 하루 22시간 정도로 예측되는데, 위 시간 동안 온종일 끊임없이 상승, 혼합, 이동하며 더 뜨거운 물질을 위로 끌어올리고 더 차가운 물질을 아래로 밀어내는 것으로 보인다. 연구팀의 발표로는 위 구름에서 소용돌이치고 있는 규산염이 주기적으로 너무 무거워져 행성 대기 깊숙한 곳으로 이동하며 비의 형태로 변할 것임을 예측했다. 위 결과, 밝기 변화가 매우 극적이며 현재까지 알려진 행성 대기 물체 중 가장 가변적인 것으로 드러났다.

이처럼 대기가 매우 복잡한 또 다른 이유는 행성의 나이 때문이다. 형성된 지 1억 5천만 년밖에 되지 않았으며, 천문학의 관점에서는 매우 젊은 행성이다. 따라서 앞으로도 수십억 년 동안 계속해서 변화하고 냉각될 것으로 예측되고 있다.

제임스 웹은 이제부터가 시작이다

더 놀라운 점은 이러한 새로운 발견이 이제 겨우 시작이라는 점이다. 연구팀의 발표로는 이번 발견은 데이터의 보물 상자에서 겨우 첫 선물을 뽑은 것으로 생각하고 있다고 한다. 규산염의 존재를 확인했지만, 어떤 입자 크기와 모양이 특정 유형의 구름과 일치하는지 이해하려면 앞으로도 수많은 많은 추가 작업이 필요하기 때문이다. 즉, 위 행성에 대한 최종적인 결론이 아니라, 대규모 모델링의 시작일 뿐인 셈이다.

위 연구팀뿐 아니라 다른 연구팀 역시 제임스 웹의 고해상도 적외선 데이터를 기다리고 있다. 천문학자들은 앞으로 몇 년 동안 VHS 1256 b에 대해 더 많은 것을 알아낼 수 있음에 흥분을 감추지 못하고 있다.

앞선 설명처럼, 7시간이라는 아주 적은 관측 시간으로 엄청난 성과를 거둔 제임스 웹 관측팀은 제임스 웹 우주망원경의 무한한 잠재력을 한 번 더 확인했다. 특히, 이번 관측을 통해서 제임스 웹의 기술적 강점이 많이 드러났다. 지구의 대기는 일부 근적외선과 모든 중적외선을 흡수하기에 지상에서의 관측은 매우 어렵다. 제임스 웹 우주 망원경은 우주에서 관측을 수행하기에 광범위한 근적외선과 중적외선을 자유롭게 감지할 뿐만 아니라, 지구에서 관측할 수 있는 것보다 훨씬 더 효과적으로 그리고 고해상도로 세부 사항을 포착할 수 있다.

- 김민재 리포터

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2023-03-24 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터