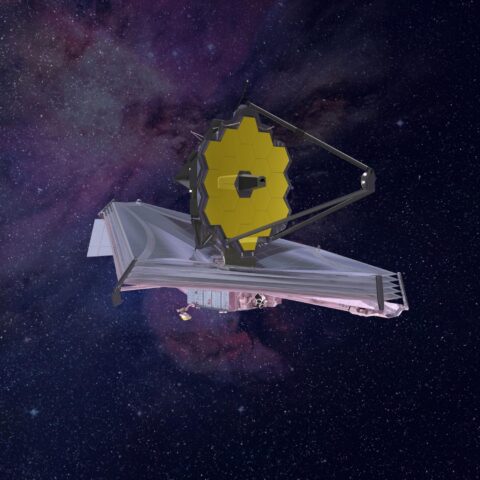

역사상 가장 강력한 망원경이 시작된다 - 제임스 웹 우주망원경

2021년 12월 현재, 미국과 유럽을 비롯한 전 세계는 역사상 가장 주목받고 있는 우주 망원경 이벤트의 시작이 얼마 남지 않았다는 사실에 흥분을 감추지 못하고 있다. 가장 빠른 예정대로라면, 제임스웹 우주망원경(JWST: James Webb Space Telescope)은 오는 2021년 12월 24일 (12월 14일 현재 제임스 웹 우주망원경의 발사 날짜가 새로 업데이트됨: 관련 정보) 남미 프랑스령 기아나 우주센터(Guiana Space Centre ELA-3)에서 Ariane 5 ECA 로켓에 실려 발사될 예정이기 때문이다.

제임스 웹 우주망원경은 미항공우주국(NASA), 유럽우주국(ESA), 그리고 캐나다우주항공국(CSA)의 협력하에 제작 및 진행되고 있으며 총비용이 자그마치 110억 달러에 육박하는 초고급 망원경이자 현재 미 정부 역사상 가장 규모가 큰 망원경이다. 동시에 제임스 웹 우주 망원경은 1996년 계획이 시작된 이후로 수많은 굴곡은 겪은 망원경이기도 하다.

‘스푸트니크 쇼크’에 NASA를 맡게 된 제임스 웹 국장

1960년 존 F. 케네디는 미국의 제35대 대통령으로 당선되면서 행정부를 새로 조직하고 있었다. 그는 기업에서 예산을 관리하고 있던 제임스 웹(James E. Webb)을 다시 정부로 불러들였는데, 그의 예산 관리 능력을 마음껏 발휘할 수 있도록 NASA에 배치하고자 했기 때문이다. 사실 이는 어찌 보면 역사상 가장 큰 도박과도 같은 선택이었다.

지금은 미국의 승리로 기억되는 우주 전쟁이 1960년만 해도 상황이 판이하게 달랐기 때문이다. 1957년 10월 4일, 소련이 세계 최초의 인공위성인 스푸트니크 1호의 발사에 성공하면서 말 그대로 미국에 ‘스푸트니크 쇼크’를 가져다주었는데, 케네디 대통령이 역사상 가장 큰 긴장감을 가져다준 ‘쇼크’ 시기에 제임스 웹을 NASA에 배치 시켰다는 점은 말 그대로 그를 무한 신뢰했다는 방증이기도 하다.

제임스 웹 - 끝내 아폴로 계획을 성공시키다

아폴로 계획은 1961년부터 1972년까지 NASA의 주도로 이루어진 미국의 유인 달 탐사 계획을 일컫는다. 미국은 자신들보다 한 수 아래라고 여겼던 소련이 무인 위성의 발사에 성공하자 큰 충격을 받은 후 이를 극복함과 동시에 소련보다 먼저 달에 인류를 착륙시키자는 취지하에 아폴로 계획이라고 불리는 원대한 프로젝트를 시작하였다. 1962년, 케네디 대통령은 아폴로 계획을 시작하면서 우리는 10년 안에 반드시 달에 도착할 것이라는 다짐과 함께 “쉬운 것이 아니라, 어렵기 때문에 (not because they are easy, but because they are hard)” 위 일을 진행하는 것이라는 희대의 명언을 남긴 바 있다.

물론 처음부터 아폴로 계획이 순조롭게 진행되었던 것은 아니었다. 1967년 우주비행사 3인이 탑승하여 훈련 중이던 사령선 내에서 화재가 발생하여 거스 그리섬 (Gus Grissom), 에드워드 화이트 (Edward White), 그리고 로저 채피 (Roger Chaffee)가 사망하며 아폴로 1호의 계획이 중지되었기 때문이다 (‘아폴로 1호’라고 추후에 명명됨). 크나큰 비극을 극복하며 앞으로 나아간 미국은 이후 여러 아폴로 미션을 진행시키면서 점점 달에 가까워져 갔다.

제임스 웹 NASA 국장은 아폴로 미션의 첫 유인 우주 비행인 아폴로 7호 발사 직전에 사임하였지만, NASA는 아폴로 미션을 계속 진행하였고, 마침내 아폴로 11호 미션을 통하여 미국은 인류 최초로 달에 발자국을 남기게 되었다. 동시에 소련과의 길고 긴 ‘우주 전쟁’을 승리로 마무리하게 되었다. 이후 미국은 아폴로 11호를 포함하여 총 6차례 달에 착륙하며 우주 최강국의 지위와 함께 인류의 무한한 가능성을 보여준 나라로 자리매김하게 되었다.

제임스 웹의 사임 후 얼마 되지 않아서 아폴로 계획이 성공하자 역사는 그를 ‘끈질기게 예산을 지원하며 아폴로 미션을 성공시킨 장본인’으로 기억하며 그의 공로로 인해서 인류가 달에 발을 디딜 수 있었다고 평가하였다.

이후 NASA는 허블 우주 망원경의 후계 망원경에 관한 논의를 진행하면서 거대한 우주 망원경을 계획하게 된다. 처음 ‘차세대 우주 망원경(NGST; Next Generation Space Telescope)’으로 명명되었던 이 거대 우주망원경은 2002년 아폴로 계획의 성공을 이끌었던 NASA 제2대 국장 제임스 에드윈 웹의 이름을 따서 ‘제임스 웹 우주망원경’으로 미션 이름이 최종 변경되었다.

제임스 웹 우주망원경의 발사가 늦어진 주된 이유

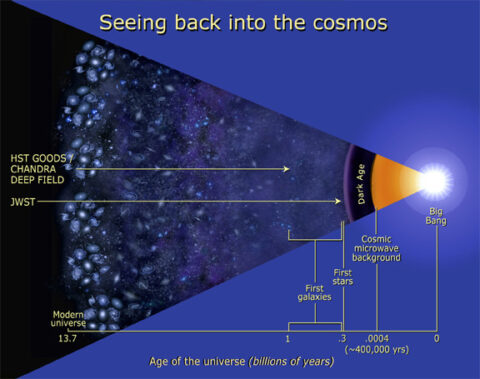

제임스 웹 우주망원경의 계획이 시작되면서 여러 가지 논의가 시작되었다. 허블 우주망원경의 유례 없는 성공은 제임스 웹 우주망원경의 끊임없는 진화를 부추기게 되었고, 이는 제임스 웹 우주망원경이 ‘허블 우주망원경이 관측할 수 없는 우주’ 즉 빅뱅 직후의 우주를 관측하도록 설계되는데 큰 동기부여가 되었다. 제임스 웹 우주망원경의 발사가 늦어진 주된 이유는 바로 여기에 있다.

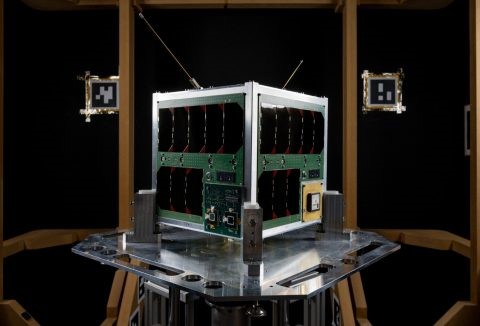

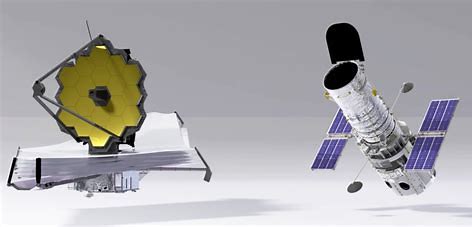

허블 우주망원경보다 멀고 희미한 천체들을 관측하기 위해서는 적외선이 적합하다. 파장이 길어진 탓에 비슷한 해상도를 유지하기 위해서는 반사경의 직경이 커져야 한다. 이 때문에 제임스 웹 우주망원경의 반사경은 직경 6.5m에 달하며 육각형 거울 18개를 벌집 모양으로 배치하여 제작되었다. 이는 허블 망원경의 집광 면적보다 자그마치 7배 이상 큰 면적이며 이 때문에 발사체 페이로드 안에서 반사경이 접힌 채로 지구를 출발하게 된다.

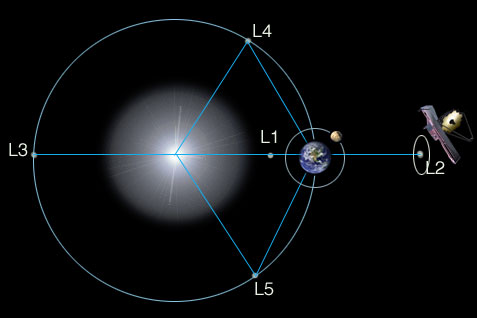

또한, 적외선의 관측은 낮은 온도에 민감한 장점이 있지만, 망원경의 온도도 항상 낮아야 한다는 어려움이 존재한다. 이 때문에 제임스 웹 우주망원경은 발열 차단용 초저전력 컴퓨터를 이용한다. 또한, 지구에서 방출하는 적외선의 및 태양으로부터 오는 직사광선도 동시에 차단해야하므로 망원경은 태양과 지구가 언제나 같은 방향에 존재하는 궤도에 존재해야 한다.

이 모든 것을 고려하여 제임스 웹 우주망원경은 최신 기술을 탑재한 아주 얇은 가림막과 함께 천체들 간의 중력이 균형을 이루어 중력적으로 안전한 태양과 지구의 라그랑주 L2 지점에 위치하게 된다. 이는 대략 지구로부터 약 150만km나 떨어진 거리이므로 매우 먼 거리이다.

허블 우주망원경은 우주왕복선을 이용하여 직접적인 수리가 가능했지만, 인류가 제임스 웹 우주망원경에 도달하기는 매우 힘들기 때문에 망원경이 고장 난다면 큰 문제가 생길 수 있다. 이러한 이유로 JWST팀은 망원경 제작 및 미션 준비에 아주 작은 실수도 용납되지 않는다는 점을 잘 알고 있다. JWST팀은 수많은 테스트를 수행했으며, 허블 우주망원경의 수리 때처럼 제임스 웹 우주망원경의 모든 관측기기에 예비 부품을 장착했다. 또한 지구에서도 전파를 이용한 망원경 조정이 가능하도록 설계하였다.

전 세계인들을 위한 크리스마스 선물

망원경 제작 중 이미 여러 번 발사가 연기된 제임스 웹 우주망원경은 최종 2018년 10월로 발사가 예정되었었다. 하지만 유럽우주국(ESA)과 일본우주항공국(JAXA)이 같은 발사체를 이용하여 수성 탐사선 베피콜롬보의 발사를 계획하면서 한 번 더 공식적으로 연기되었다.

이후 크고 작은 망원경의 추가 수리 때문에 발사가 여러 차례 연기된 제임스 웹 우주망원경은 코로나 19의 여파로 몇 차례 더 연기되었고 2021년 12월 18일 발사가 확정되었다. 하지만, 같은 해 11월 9일 프랑스령 기아나 쿠오루 우주센터에서 발사를 준비하고 있던 제임스 웹 우주망원경팀은 또 한차례 연기를 발표했다. 엔지니어들이 망원경을 발사체 상단에 올려놓는 과정에서 고정 밴드가 갑자기 해체되었기 때문이다. 다행히 망원경엔 손상이 없었기에 예정보다 불과 4일 늦어진 2021년 12월 22일 최종 발사가 확정되었다.

2021년 12월 14일 NASA의 대변인인 앨리스 피셔(Alise Fisher)는 또 한 번의 연기를 전하며 다소 실망스러운 소식을 전달했다. 제임스 웹 우주 망원경 팀은 관측소와 발사체 시스템 간의 통신 문제를 해결하고 있다고 밝히면서 이로 인해 망원경의 발사 날짜가 한 번 더 연기될 것이라고 전했다. 앨리스 피셔는 망원경이 빠르면 12월 24일 금요일 발사될 것이라고 밝히며 새 발사 날짜에 대한 자세한 정보는 늦어도 12월 17일 금요일까지 전달하겠다고 전했다. 제임스 웹 우주망원경의 발사가 더이상 연기가 되지 않는다면 이는 전 세계인들을 위한 크리스마스 선물이 될 가능성이 크다.

천문학의 역사를 다시 쓰게 될 허블의 후계자 - 제임스 웹 우주망원경

천문학자들은 제임스 웹 우주망원경이 우주 관측의 역사를 새로 쓰게 될 것이라고 기대하고 있다. 성공적인 발사 뒤에 관측이 수행된다면 허블이 남긴 엄청난 결과들은 제임스 웹 우주망원경이 가져다줄 결과와는 비교도 되지 않을 것이다. 제임스 웹 우주망원경 온 인류에게 새로운 천문학 지식을 제공해줄 것이기 때문이다.

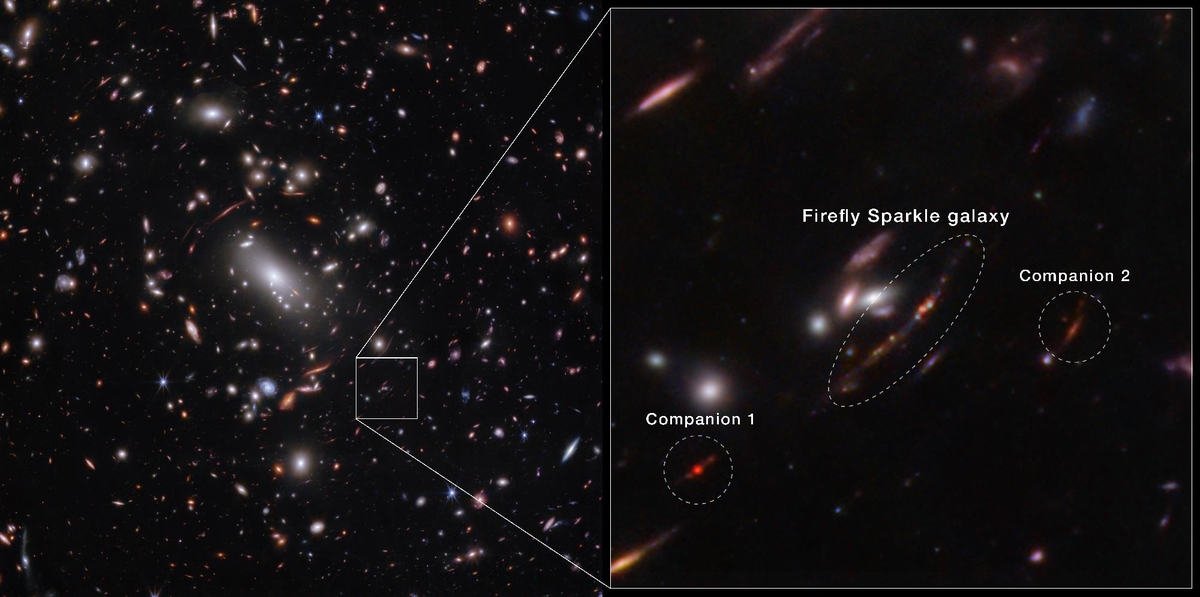

제임스 웹 우주망원경은 사실상 우주의 암흑기(Dark Age)가 끝난 순간의 초창기 별들을 관측할 수 있다. 따라서 138억 년 전 우주 대폭발(빅뱅) 직후 겨우 2억 년밖에 지나지 않은 초기 우주의 모습을 관측할 수 있다. 이는 허블 우주망원경도 보지 못한 우주이며 이를 통해서 제임스 웹 우주망원경은 우주의 끝을 관측하는 첫 번째 망원경이 된다.

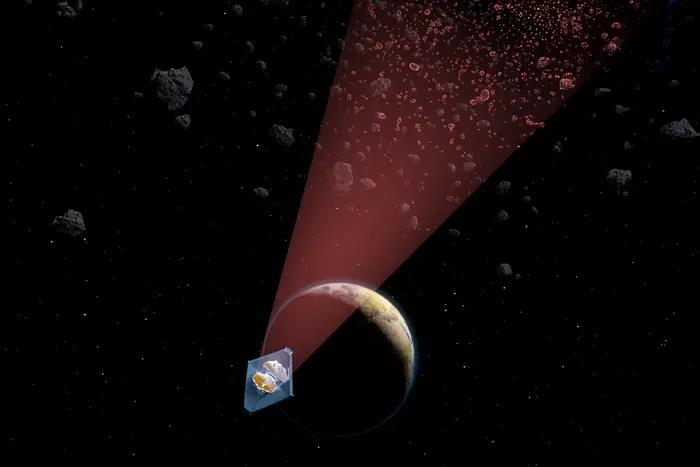

또한, 제임스 웹 우주망원경은 생명체가 존재할 가능성이 높은 외계행성, 외계 태양계의 초기 행성계 원반 및 먼지 원반등을 자세히 관측하며 태양계 탄생의 궁금증도 해결해줄 것이다.

- 김민재 칼럼니스트

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2021-12-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터