‘뜨거운 아이스 아메리카노’처럼 북극의 뜨거운 여름은 상상하기 힘들다. 그런데 최근 북극에는 전례 없는 폭염이 찾아오고 있다. 2022년 봄 북극의 기온은 평균보다 무려 30℃나 더 따뜻했다. 인간이 유발한 지구온난화 때문이다. 북극 지역 온난화의 피해는 예상보다 더 컸다. 2020년에만 423건의 화재가 발생했고, 300만 ha(헥타르, 약 300억㎡)의 지역이 불에 탔다. 우리나라 면적의 3분의 1에 달하는 지역이 화염에 휩싸인 것이다.

북극 지역의 온난화가 유독 빠른 이유

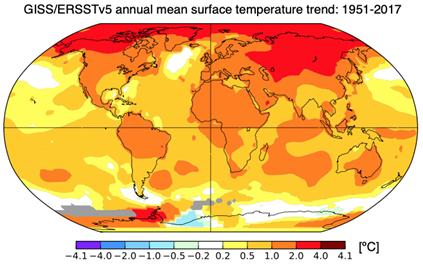

지난 100여 년간 지구는 꾸준히 달궈졌지만, 지구 전체의 온도가 균일하게 상승한 것은 아니다. 북극해의 영향을 받는 시베리아, 알래스카, 캐나다 등의 지역은 다른 지역에 비해 더 뜨거워졌다. 북극 지역의 온난화가 유독 급속도로 진행되는 현상을 ‘북극 증폭(Arctic amplification)’이라 한다.

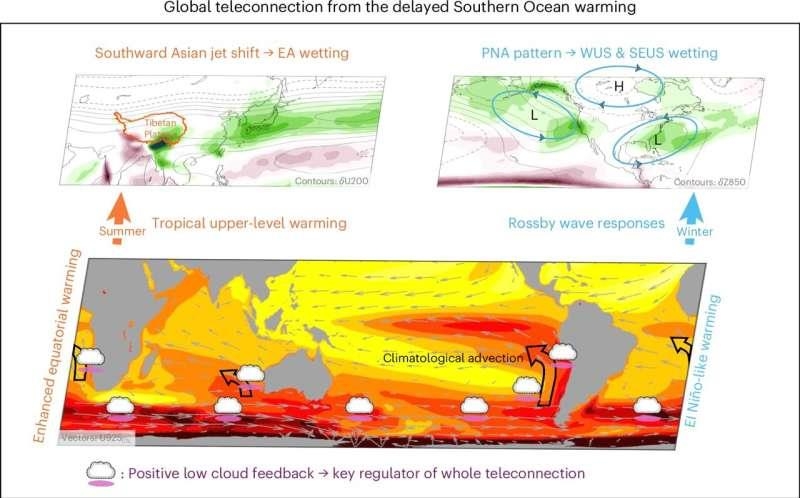

그렇다면 왜 북극 지역의 온난화가 유독 빠른 걸까. 기초과학연구원(IBS) 기후물리 연구단은 북극 증폭의 주요 원인을 찾았다고 2017년 국제학술지 ‘네이처 기후변화(Nature Climate Change)’에 발표했다. 연구진은 눈과 빙하에 의한 표면 빛 반사율‧대기 순환‧해류 변화 등 북극권 온난화에 영향을 줄 수 있는 모든 요인을 규명했다. 이후, 각 요인의 영향을 켜고(on), 끄는(off) 시뮬레이션 실험을 진행하며 1951년부터 2017년에 걸친 장기간의 기후 변화를 시뮬레이션했다.

그 결과 북극 지역 내부의 요인이 북극 온난화에 가장 크게 기여한다는 사실을 알아냈다. 온도가 상승하며 눈과 빙하가 녹으면, 햇빛이 반사되지 않고 그대로 토양과 바다의 표면에 도달하며 온난화를 가속시킨다. 특히, 극지방은 지표면의 대기와 상층부 대기 사이 열에너지 교환이 적어, 냉각 효율이 떨어진다. 이 같은 극지방의 특성이 북극 증폭의 대표적인 원인이라는 내용이다.

말테 스티커 IBS 기후물리 연구단 연구위원은 “북극 증폭은 비단 북극의 문제에서 그치지 않고, 범지구적 온난화에 미치는 영향력이 크다”며 “북극 온난화 현상은 대서양의 온도를 증가시켜 따뜻해진 열을 지구 곳곳으로 보내고, 북극 빙하 부피 감소는 범지구적인 해수면 상승을 유발하는 주요 원인이다”라고 말했다.

한계에 다다른 북극

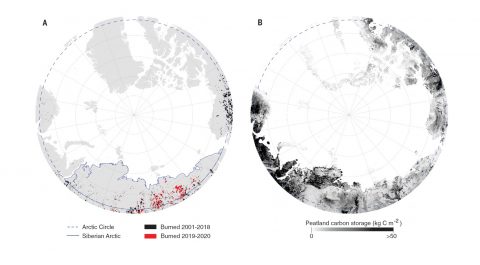

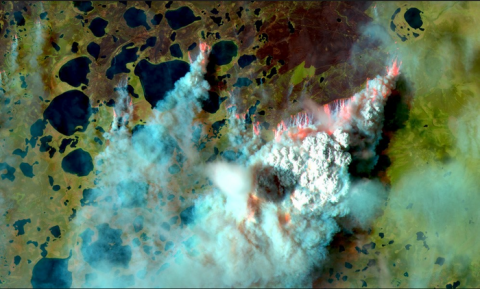

북극의 온난화는 한계에 다다랐다. 최근 몇 년 사이에 빈번히 발생한 화재가 이를 여실히 보여준다. 스페인 국립연구연구회(CSIC)와 생태‧보존연구센터(CREAF) 연구진이 이끄는 국제 공동연구진은 11월 2일 국제학술지 ‘사이언스(Science)’에 게재한 연구를 통해 북극 지역은 한계에 다다랐다는 경고를 전했다. 약간의 기온 상승으로도 2019~2020년에 발생한 것과 같은 대규모 화재가 발생할 수 있다는 내용이다.

연구진은 인공위성 영상을 통해 1982년~2020년까지 약 40년 동안 발생한 북극 지역의 화재를 정량화했다. 지금까지 북극 지역의 화재는 정량적으로 분석된 적이 없다. 지난 40년간 불에 탄 지역은 총 930억㎡인데, 그중 절반 가까이가 지난 2019~2020년에 일어난 화재로 인해 발생했다. 2020년에 발생한 화재는 40년간 발생한 화재의 7배에 달한다. 이 과정에서 총 4억 1270만t의 이산화탄소가 배출됐을 것으로 추정된다. 이는 스페인의 연간 이산화탄소 배출량과 맞먹는다.

더 큰 문제는 미래다. 지구온난화로 인해 화재를 발생시키는 위험 요소들이 증가했기 때문이다. 지구 온도가 상승하며 기후가 건조해지고, 여름이 길어졌다. 북극의 빙하를 녹였고, 예전보다 더 많은 초목이 자라났다. 불에 탈 수 있는 ‘땔감’이 많아졌다는 의미다.

초목들이 성장을 위해 물을 흡수하며, 이탄습지(썩은 식물이나 유기물이 축적된 지역)와 영구동토층이 광범위하게 손상됐다. (관련 기사 보러 가기 - ‘인류의 폐’, 기후변화로 ‘탄소 시한폭탄’ 될 우려 높아) 영구 동토층은 엄청난 탄소를 보유하고 있는 토양이지만, 원래는 얼어 있거나 축축해 불이 잘 붙지 않는다. 설상가상으로 표면 온도 증가로 인해 대류성 폭풍과 번개가 증가했다. 즉, 지표면에서는 화재가 발생하기 쉬운 조건이 만들어지고, 다른 한편에서는 뇌우로 인한 점화 횟수가 증가했다.

제1저자인 아드리아 데스칼스 박사는 “북극의 여름 평균 기온인 10℃보다 약간만 온도가 증가해도 대규모 화재가 기하급수적으로 증가할 수 있는 중요한 임계값에 도달했다”며 “인간의 활동이 이 외딴 지역에 얼마나 많은 피해를 줄 수 있는지를 여실히 보여준다”고 말했다.

- 권예슬 리포터

- yskwon0417@gmail.com

- 저작권자 2022-11-29 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터