국가과학기술위원회(위원장 김도연, 이하 국과위)는 지난 26일 서울 한국과학기술회관에서 ‘원자력 R&D 효율화 방안’이라는 주제로 ‘과학기술 100분 토론회’를 개최했다. 이번 토론회는 지난 7월 18일, 8월 31일에 이어 세 번째로 진행된 에너지 분야 R&D 전략을 논하는 자리였다.

패널토론에 앞서 김도연 국가과학기술위원회 위원장의 환영사와 홍재민 국가과학기술위원회 심의관의 ‘원자력 에너지 현황과 특성’에 대한 발표가 있었다.

김경민 한양대 교수가 좌장을 맡은 이번 토론회에서는 김문환 POSTECH 교수, 김용균 국과위 원자력WG 위원장, 김은희 서울대 교수, 박상덕 지경부 지식경제R&D 전략기획단 MD, 박성원 원자력연구원 부원장, 안현실 한국경제 논설위원, 조성경 명지대 교수가 패널로 참석했다.

부처 간 칸막이 제거하는 연구개방 필요

토론에서는 먼저 원자력 관련 R&D 현황 및 이슈를 짚어봤다. 이어 안전연구 및 사용 후 핵연료 관리, 미래형 원전 개발 등에 대한 원자력 R&D 포트폴리오를 어떻게 재구성할 것인가에 대한 논의가 진행됐다.

또한 정부 전체 R&D 성과를 높이기 위해서는 원자력 R&D 발전의 저해요인으로 지적돼 온, 부처 간 칸막이 제거와 원자력계의 개방성 확보가 이뤄져야 한다는 토론이 이어졌다. 국과위는 토론회에서 논의된 사항을 정부 과학기술 정책에 반영할 예정이라고 밝혔다.

김 교수는 “경쟁을 통한 투명한 예산 배분이 필요하며, 부처 차원이 아닌 국가 차원에서 장기적인 기획이 수립돼야 하고, 책임의 유연성이 필요하다”고 말했다. 또" 원자력은 다양한 학문과 기술이 섞여있는 ‘종합과학’이라며, 교육에서 답을 찾아야 한다고 말했다.

조 교수는 “과학기술은 사회적 요구를 반영하고, 미래사회의 욕구를 충족하며, 연구자를 위한 연구가 진행돼야 한다”고 말했다. “국민이 요구하는 안전성 문제는 폐로와 핵폐기물 처리에 관한 것인데, 문제는 이 분야에 전문가가 거의 없다는 것"이라며, "인력 양성이 시급한 문제이고, 인력 양성 없이는 안전도 담보할 수 없다”고 말했다.

원전사고 제어연구 더 확대해야

박상덕 지경부 지식경제R&D 전략기획단 MD는 “에너지 R&D의 방향은 생산자 중심에서 소비자 중심으로, 중앙 집중형에서 분산형으로 옮겨가는 추세지만, 그러나 원자력에너지는 이와는 정반대 상황”이라며 “앞으로 인적인 실수를 제어하는 연구, 인문사회적 연구가 필요한 시점”이라고 말했다.

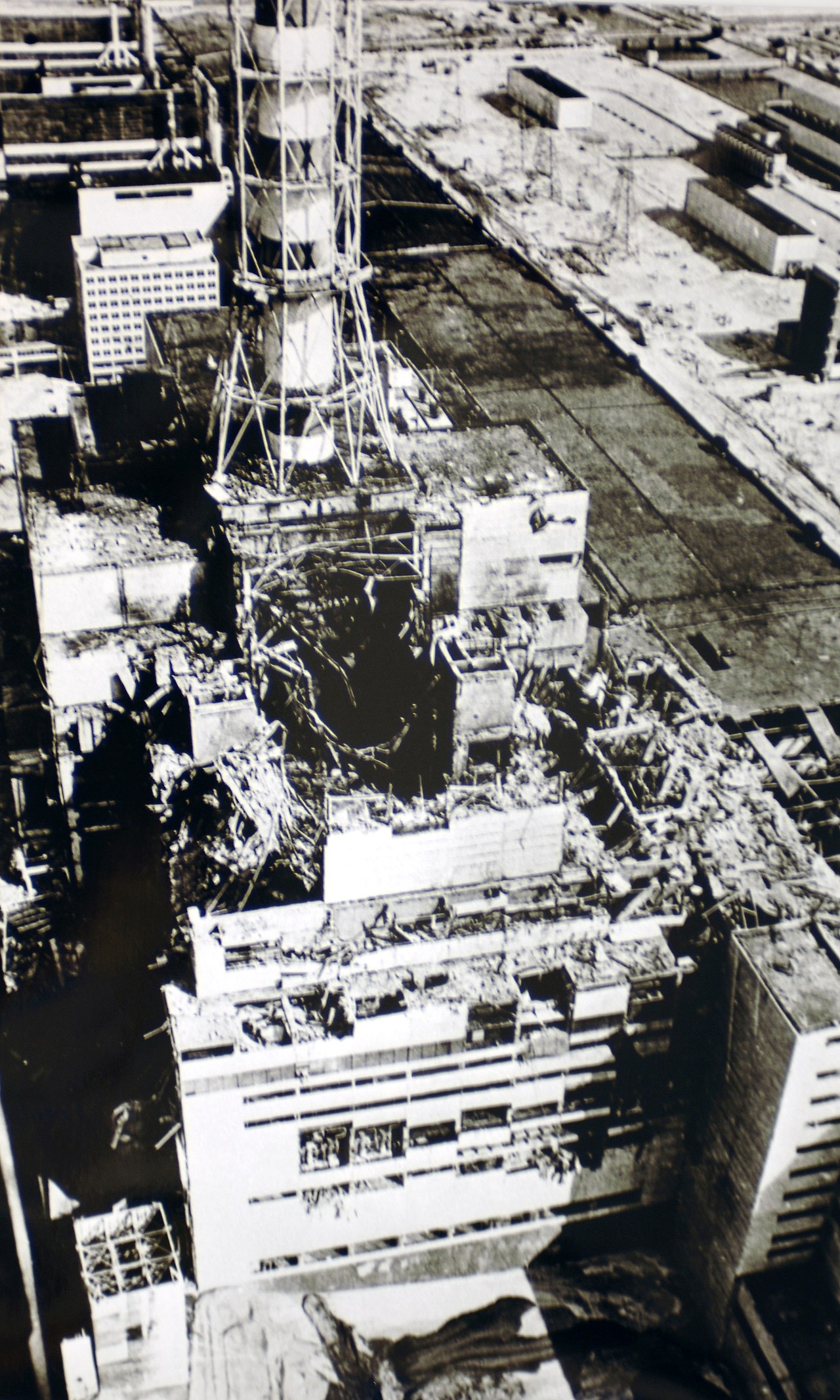

세계 각국 정책 동향을 보면 2011년 후쿠시마 사고 이후 원전 안전성이 전반적으로 강화됐다. 국가별 정책 방향은 원전정책을 유지하고 건설을 추진하는 측과 정책을 재검토하고 건설을 보류하는 등으로 다양하게 전개되고 있다. 우리나라는 2011년 원자력안전위원회 출범으로 규제 기능을 분리해 국민 신뢰성을 높이기 위해 노력하고 있다.

우리나라는 1978년 고리 1호 원전을 가동한 후 2009년 기준 원전이용률이 93.3%에 달한다. 한국 표준형 원전(OPR1000), 한국 신형원전(APR1400) 등의 개발에 성공했고 SMART 표준 설계인가를 획득한 상태다.

가압경수로 19기와 가압중수로 4기 등 총23기의 원자력발전소를 가동하고 있고, 신고리3~4호기, 신월성2호기, 신울진1~2호기 등 5기의 원전을 건설 중이다.

패널토론에 앞서 김도연 국가과학기술위원회 위원장의 환영사와 홍재민 국가과학기술위원회 심의관의 ‘원자력 에너지 현황과 특성’에 대한 발표가 있었다.

김경민 한양대 교수가 좌장을 맡은 이번 토론회에서는 김문환 POSTECH 교수, 김용균 국과위 원자력WG 위원장, 김은희 서울대 교수, 박상덕 지경부 지식경제R&D 전략기획단 MD, 박성원 원자력연구원 부원장, 안현실 한국경제 논설위원, 조성경 명지대 교수가 패널로 참석했다.

부처 간 칸막이 제거하는 연구개방 필요

토론에서는 먼저 원자력 관련 R&D 현황 및 이슈를 짚어봤다. 이어 안전연구 및 사용 후 핵연료 관리, 미래형 원전 개발 등에 대한 원자력 R&D 포트폴리오를 어떻게 재구성할 것인가에 대한 논의가 진행됐다.

또한 정부 전체 R&D 성과를 높이기 위해서는 원자력 R&D 발전의 저해요인으로 지적돼 온, 부처 간 칸막이 제거와 원자력계의 개방성 확보가 이뤄져야 한다는 토론이 이어졌다. 국과위는 토론회에서 논의된 사항을 정부 과학기술 정책에 반영할 예정이라고 밝혔다.

김 교수는 “경쟁을 통한 투명한 예산 배분이 필요하며, 부처 차원이 아닌 국가 차원에서 장기적인 기획이 수립돼야 하고, 책임의 유연성이 필요하다”고 말했다. 또" 원자력은 다양한 학문과 기술이 섞여있는 ‘종합과학’이라며, 교육에서 답을 찾아야 한다고 말했다.

조 교수는 “과학기술은 사회적 요구를 반영하고, 미래사회의 욕구를 충족하며, 연구자를 위한 연구가 진행돼야 한다”고 말했다. “국민이 요구하는 안전성 문제는 폐로와 핵폐기물 처리에 관한 것인데, 문제는 이 분야에 전문가가 거의 없다는 것"이라며, "인력 양성이 시급한 문제이고, 인력 양성 없이는 안전도 담보할 수 없다”고 말했다.

원전사고 제어연구 더 확대해야

박상덕 지경부 지식경제R&D 전략기획단 MD는 “에너지 R&D의 방향은 생산자 중심에서 소비자 중심으로, 중앙 집중형에서 분산형으로 옮겨가는 추세지만, 그러나 원자력에너지는 이와는 정반대 상황”이라며 “앞으로 인적인 실수를 제어하는 연구, 인문사회적 연구가 필요한 시점”이라고 말했다.

세계 각국 정책 동향을 보면 2011년 후쿠시마 사고 이후 원전 안전성이 전반적으로 강화됐다. 국가별 정책 방향은 원전정책을 유지하고 건설을 추진하는 측과 정책을 재검토하고 건설을 보류하는 등으로 다양하게 전개되고 있다. 우리나라는 2011년 원자력안전위원회 출범으로 규제 기능을 분리해 국민 신뢰성을 높이기 위해 노력하고 있다.

우리나라는 1978년 고리 1호 원전을 가동한 후 2009년 기준 원전이용률이 93.3%에 달한다. 한국 표준형 원전(OPR1000), 한국 신형원전(APR1400) 등의 개발에 성공했고 SMART 표준 설계인가를 획득한 상태다.

가압경수로 19기와 가압중수로 4기 등 총23기의 원자력발전소를 가동하고 있고, 신고리3~4호기, 신월성2호기, 신울진1~2호기 등 5기의 원전을 건설 중이다.

- 권시연 객원기자

- navirara@naver.com

- 저작권자 2012-09-27 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터