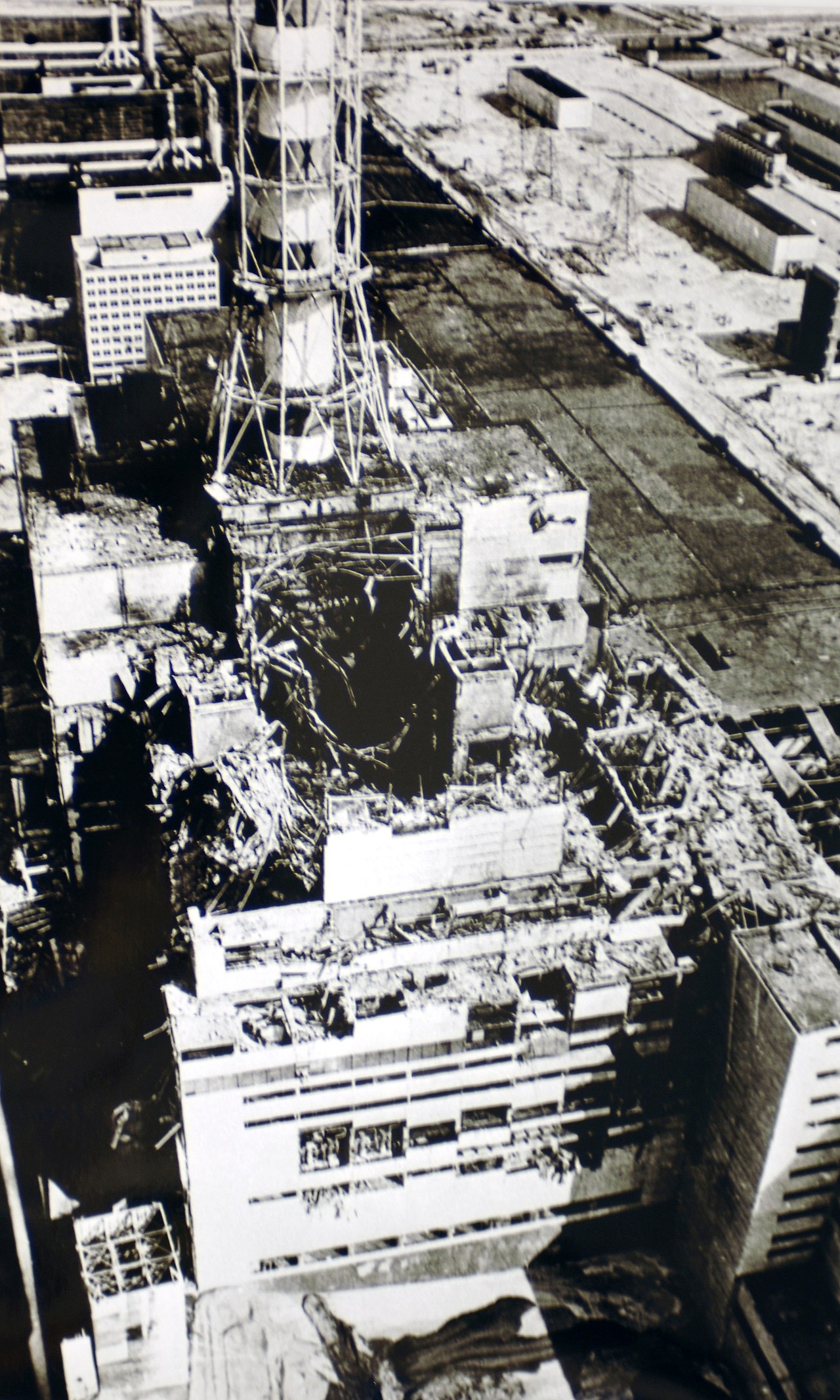

미 해군의 원자력 잠수함 <스레셔(Thresher, 함번 SSN-593)>은 미국의 스레셔급(현 퍼밋 급) 원자력 잠수함의 네임 쉽(1번함)이다. 1960년에 진수, 1961년에 취역했다. 이 함은 취역한지 얼마 되지 않은 시점이던 1963년 4월 10일의 비극적인 침몰 사고로 유명해졌다. 당일 메사추세츠 주 보스턴 동쪽 350km 거리 앞바다에서 심해 잠수 실험을 하다가 침몰, 함장 존 웨슬리 하비 소령 이하 승조원 129명 전원이 순직했다. 이는 사상 최초의 원자력 잠수함 침몰 사고였다. 또한 프랑스 잠수함 <쉬르쿠프> 함 침몰(130명 사망)에 이어 역사상 두 번째로 많은 사망자가 나온 잠수함 사고였다.

그러나 사건을 조사한 미 해군의 자료 대부분은 이제까지 일반에 공개되지 않았다. 그 때문에 이 사건의 진짜 원인이 따로 있을 거라는 주장이 난무해 왔다. 그중에는 심지어 소련이 초능력자를 동원해 스레셔 함을 격침시켰다는 황당한 주장도 있었다. 잠수함 함장 출신의 미국의 군사 사학자 제임스 브라이언트는 스레셔 함 침몰의 진실을 밝히고자 미 해군을 상대로 정보 공개 청구 소송을 벌였다. 이 소송에서 작년 미연방 법원은 브라이언트의 손을 들어 주었고, 미 해군에 정보 공개를 명령했다.

공개된 정보에 따르면, 역시 가장 근본적인 원인은 소련 해군의 신형 원자력 잠수함에 맞서 빨리 대책을 내놓아야 했던 당시 미 해군의 긴박한 사정이었다. 잠수함 부대를 급속히 늘리려다 보니 훈련도가 떨어지는 승조원도 데려가 써야 했고, 건조도 어느 정도 날림이 될 수밖에 없었다. 게다가 당시 미 해군 잠수함 승조원들은 배의 성능을 과신하고 있었다. 원자력 잠수함의 동력이 꺼질 일은 없다고 믿었던 것이다. 스레셔 함의 승조원들 역시 예외는 아니었다.

또한 스레셔 함의 침몰 사건을 조사한 미 해군 예심 법원에 따르면, 잠수함 내의 해수 파이프 연결 부분을 용접이 아닌 은땜을 사용한 것이 사고의 직접적 원인으로 추정되었다. 은땜은 용접보다 내구성이 낮다. 그 때문에 심해 잠항 중 이것이 수압을 못 이기고 터져 나가면서 잠수함 후방선체에 침수가 일어났다. 이로 인해 기관실이 침수되는 것은 물론 함의 전기 회로가 단락되어, 원자로가 긴급 정지됐다. 그러나 숙련도가 떨어지던 당시 스레셔 함의 승조원들은 발 빠르게 침수를 막을 수 없었다. 게다가 당시 원자로의 표준 재시동 절차는 워낙 길고 복잡해 긴급 상황에 빠르게 대처할 수 없었다. 스레셔 함에 경험이 풍부한 원자로 제어 정담당관이 가내 사정으로 함에 탑승하지 않았고, 경험이 적은 부담당관이 근무를 서고 있었던 것도 문제를 더 키웠다. 긴급 상황에 맞지 않는 표준 재시동 절차를 시도하다가 황금 시간을 놓쳤다.

스레셔 함은 긴급 부상을 시도했다. 그러나 여기서도 문제가 발생했다. 긴급 부상하려면 밸러스트 탱크 내의 물을 빨리 내버려야 한다. 이 과정은 밸러스트 탱크 내에 고압 압축 공기를 주입해서 이루어진다. 그런데 그 공기가 지나다니는 파이프 안의 습기가 너무 높았던 것이다. 압축 공기가 분사되면서 파이프 온도를 급속히 낮추자, 습기는 얼음으로 변해서 파이프를 틀어막았다. 이 때문에 압축 공기는 조금 분사되다가 말았다. 때문에 스레셔 함은 긴급 부상에도 실패, 결국 침몰할 수밖에 없었다.

스레셔 함 침몰 이후 5년이 지난 1968년, 미 해군은 스킵잭급 공격 원자력 잠수함 <스코피온> 함을 또 침몰 사고로 잃고 말았다. 이후 미 해군의 잠수함 건조와 승조원 훈련에 대대적인 손질이 가해졌고, 잠수함 안전국 SUBSAFE도 창설되었다. 이러한 자구 노력 덕택에 <스코피온> 함 이후 또 침몰한 미 해군 잠수함은 아직 없다. 또한 이번의 정보 공개로 인해, 그 동안 이 사건에 대해 떠돌던 수많은 음모론이 설 자리를 잃게 되었다는 점도 고무적이다.

- 이동훈 과학 칼럼니스트

- enitel@hanmail.net

- 저작권자 2021-03-24 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터