4월 20일은 장애인의 날이다. 장애인의 날은 국민의 장애인에 대한 이해를 깊게 하고, 장애인의 재활 의욕을 고취하기 위한 목적으로 제정된 기념일이다.

장애인의 날은 1972년부터 민간단체에서 개최해 오던 ‘재활의 날’을 이어, 1981년부터 우리나라에서 ‘장애인의 날’로 지정했다. 이는 4월이 1년 중 모든 만물이 소생하는 계절이라는 의미로, 장애인의 재활 의지를 부각할 수 있다는 데 의미를 뒀다. 장애인의 날을 맞이해 세계적으로 저명한 과학자에 대해 소개하고자 한다.

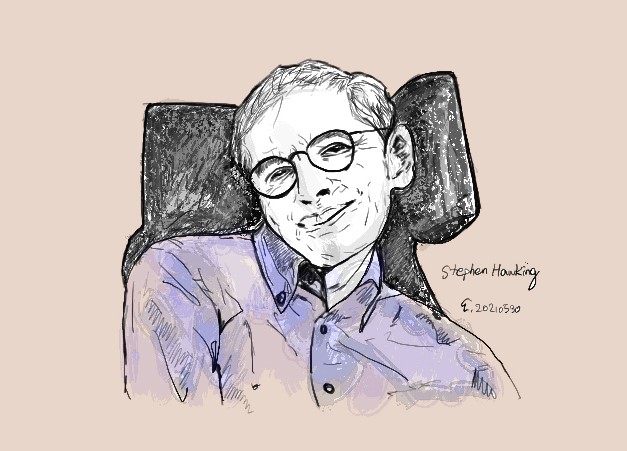

◇ 휠체어에 의지한 삶에도 과학을 위한 달림을 멈추지 않은 ‘스티븐 윌리엄 호킹’

스티븐 윌리엄 호킹은 영국의 이론물리학자다. 그는 우주론과 양자 중력의 연구에 크게 기여했다. 그 사례로 일반상대성이론과 양자역학을 결합한 연구를 통해 블랙홀이 입자를 내뿜을 수 있다는 ‘호킹 복사’이론을 발표한 바가 있다. 21살 호킹은 루게릭병(근위축성 측색경화증)을 앓게 됐다. 루게릭병은 난치병으로 몸의 모든 근육이 굳어져 운동적 활동을 할 수 없는 상태를 만든다.

의사에게 앞으로 2년밖에 살지 못한다는 시한부를 선고받았음에도 그의 학문에 대한 열정은 지속했다. 휠체어에 의지하는 중증 장애인의 삶이었지만 그에게는 이러한 위기를 기회로 활용했다. 그 결과 영국 최연소 왕립학회회원으로 추대되며, 영국물리학회의 맥스웰 상, 영국왕립학회의 휴즈 훈장 및 코플리 훈장, 미국의 대통령 자유 훈장 등을 수상해 위대한 과학자임을 입증했다.

◇ 시각 장애를 극복해 대중에게 촉각적 시각을 선물한 ‘루이 브라이’

루이 브라이는 프랑스의 발명가다. 그는 ‘점자의 아버지’로 불리는데, 앞을 볼 수 없음에도 불구하고 현대 점자를 만들어낸 업적이 있기 때문이다. 이러한 업적으로 ‘브라이유(Braille)’가 점자를 뜻하는 명사로 굳어지기도 했다. 루이 브라이는 3살 때 아버지의 공방에서 송곳을 가지고 몰래 놀다 부러진 파편으로 인해 후천적인 시각 장애를 얻었다. 시각 장애를 가졌지만, 배움에 대한 열망이 남달랐던 그는 파뤼신부의 추천으로 왕립맹아학교에 입학하게 됐다.

입학 후 직접 새로운 문자를 만들어야겠다는 생각으로, 문자개발에 전념해 그의 나이 10대 중후반에 점자를 개발하는 데 성공한다. 하지만 점자탄압 등으로 점자 보급에 어려움을 겪게 됐고, 엎친 데 덮친 격으로 루이 브라이는 결핵을 앓게 된다. 그러나 대부분 시간을 침대에서 보내면서도 전 세계의 맹아 교육자와 맹인에게 점자 사용법을 전달했고, 주변인의 도움으로 점자 보급을 이뤄냈다.

◇ 장애가 꿈을 막을 수는 없다, 과학고 정원외 전형을 외친 ‘이상묵 교수’

이상묵 교수는 한국의 스티븐 호킹으로 유명한 서울대 지구환경과학부 교수다. 이 교수는 서울대와 MIT를 거쳐 훌륭한 과학자이자 교수로 활동하고 있다. 그는 2006년 캘리포니아 데스벨리에서 지질 연구 중 사고로 목뼈(4번 척수)를 다쳐, 전신 마비의 장애판정을 받게 됐다. 그러나 재활 과정을 거쳐 휠체어에 의존하면서 강의를 재개하고, 국립재활원 홍보대사로 활동하며, 현재까지도 과학이라는 학문에 대한 열정을 선보이고 있다. 그 사례로 ‘장애’가 과학이라는 학문 분야에 있어 ‘꿈’에 걸림돌이 되지 않게 ‘장애인을 위한 과학고 정원외 전형의 필요성’에 대해 목소리를 높인 바가 있다.

이처럼 보이는 곳, 보이지 않는 곳에서 장애를 가진 과학자들의 피나는 노력은 끊임없이 이어져 왔고, 이어가고 있다. 우리는 이들을 과학자 이전에 장애인이라 호칭하지 않는다. 이는 장애보다 그들의 존재와 열정을 그 자체로 인정하고 있기 때문이다.

“천재는 1%의 영감과 99%의 노력으로 이루어진다”라는 에디슨의 명언이 있다. 이 명언을 이룩한 에디슨 역시 청각 장애를 앓았다. 오늘 소개한 장애를 가진 과학자들도 1%의 영감과 99%의 노력으로 업적을 이룩하지 않았을까.

- 정수빈 리포터

- 저작권자 2022-04-20 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터