다시 주목받는 양자역학의 토대

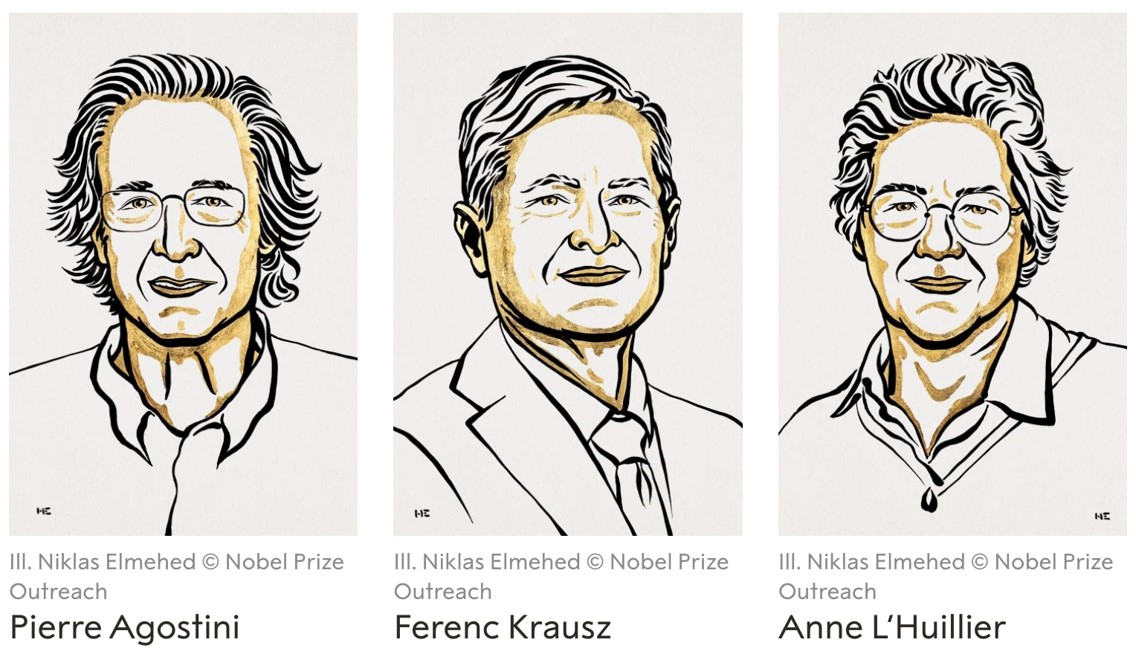

2022년 노벨물리학상은 양자역학의 얽힘(entanglement) 현상을 실험으로 입증한 알랭 아스페(Alain Aspect), 존 프랜시스 클라우저(John Francis Clauser), 안톤 차일링거(Anton Zeilinger)에게 수여되었다. 양자 얽힘이란 양자역학 세계에서 두 입자가 분리되어 있더라도 마차 하나의 상태처럼 존재해서, 하나가 특정 상태가 되면 다른 하나도 동일한 상태가 된다는 의미다. 이 현상은 20세기 초반 양자역학이 정립되던 시기부터 논란이 되었던 주제다. 지금은 이 분야를 양자역학의 토대(foundations of quantum mechanics)라고 부른다.

토대의 기원을 찾아 거슬러 올라가면 양자역학의 영웅들을 만나게 된다. 보어, 하이젠베르크, 아인슈타인, 슈뢰딩거. 자연의 실재에 근거를 두어야 한다고 본 아인슈타인과 슈뢰딩거, 과거의 결정론을 버리고 확률을 받아들여야 한다는 보어와 하이젠베르크의 논쟁은 교양과학과 문학에서도 자주 다루어지는 이야기이다. 최근 필자도 이 주제를 다룬 책을 인상적으로 읽었다. (벵하민 라바투트, 《우리가 세상을 이해하길 멈출 때》, 노승영 옮김, 문학동네, 2022.) 올해 9월에는 극단 <외계공작소>에 올린 연극 <양자전쟁: 무엇이 진짜인가?>를 관람했다. 또한 제2차 세계대전 당시 핵무기 개발을 둘러싼 보어와 하이젠베르크의 갈등을 다룬 연극 <코펜하겐>도 종종 재공연된다. 이처럼 연극에서도 양자역학 영웅들의 이야기는 자주 호출된다. 양자역학의 토대는 왜 사람들의 흥미를 끌까?

연구실 밖에서 환대받는 토대

대체로 물리학 연구실에서 양자역학의 토대는 인기 있는 주제가 아니다. 이 주제로는 연구비를 받기도 어렵고 논문 출판도 쉽지 않다. 필자가 연구하고 있는 생물물리학도 광학과 분자생물학이 이론적 · 실험적 근거가 되지, 슈뢰딩거의 파동방정식이나 하이젠베르크의 행렬역학을 계산하지는 않는다. 물리학과에서 개설된 양자역학 수업 시간에도 계산만 할 뿐, 토대에 관한 내용은 잠깐 언급만 하고 넘어간다.

필자도 수업이 끝난 다음에야 친구들과 이 주제를 얘기할 수 있었다. 그런데 양자역학을 쉽게 풀어쓴 교양과학책과 예술 분야로 오면 분위기가 다르다. 여러 작가와 예술가들이 양자역학의 토대에 관심을 갖고 이것을 작품으로 표현한다. 연구실의 안과 밖에서 토대는 왜 이렇게 다른 관심을 받을까?

필자는 이 질문에 대한 가설로 마블 시네마틱 유니버스(Marvel Cinematic Universe)를 제안한다. 할리우드 영화제작사 마블 스튜디오에서 만든 이 시리즈 영화에는 슈퍼히어로들이 떼를 지어 나와 악을 물리치고 세상을 구한다. 슈퍼히어로마다 성공과 아픔을 간직한 이야기가 있다. 이 이야기들이 정합적으로 들어맞으면서 시리즈들이 이어진다. 마블 시네마틱 유니버스에는 새롭게 구축된 세계가 있으며(그래서 ‘유니버스’이다), 관람객은 그 세계관 속으로 들어가 슈퍼히어로에 공감하게 된다.

마블 시네마틱 유니버스로 본 토대 이야기

양자역학의 토대를 마블 시네마틱 유니버스에 대입해서 보면, 문학과 예술에서 이 주제에 관심을 갖는 이유를 추정할 수 있다. 우선 토대 논쟁에는 마블 시네마틱 유니버스에서 반드시 필요한 세계관이 두 개나 있다. 결정론적 ‘세계관’과 확률론적 ‘세계관’. 두 세계관은 토머스 쿤의 용어처럼 공약 불가능(incommensurability)처럼 보인다. 이 세계관들은 중간에서 타협하기 어려워, 승자와 패자가 있는 것처럼 보인다. (물론 현재 양자역학 수업에서는 슈뢰딩거의 파동방정식과 하이젠베르크의 행렬역학을 모두 다룬다.) 토대 이야기에는 양쪽을 대변하는 슈퍼히어로들(보어, 하이젠베르크 대 아인슈타인, 슈뢰딩거)이 있다. 특히 1927년 10월 개최된 솔베이 회의는 토대 논쟁의 클라이맥스였다. 여기가 모든 히어로들이 한꺼번에 등장해서 장엄하게 이야기를 끝내는 장면이다.

새로운 물리 영웅들의 이야기: 시즌 2를 기대하며

물리학에서 중요한 연구 대상인 빛이 파동인지 입자인지를 측정하는 것, 슈뢰딩거의 고양이처럼 양자역학 세계에서 측정이 어떤 의미인지를 이해하는 것은 여전히 알쏭달쏭하다. 하지만 양자역학의 토대를 놓고 논쟁했던 물리 영웅들의 이야기는 그것만으로도 멋진 장면이 그려지는 마블 시네마틱 유니버스로 볼 수 있다.

박상준 카톨릭대학교 의과대학 연구계약교수

* 외부 필진의 기고는 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다.

- 박상준

- 저작권자 2022-10-27 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터