“세상은 무엇으로 만들어졌을까?”

과학과 철학의 역사는 이 질문에 대한 대답을 찾아온 역사라고 해도 과언이 아니다. 기원전 600년, 이 질문에 대해 철학자 ‘탈레스’는 만물의 근원을 물이라 답했다. 그 후 물과 더불어 불, 흙, 공기가 만물의 근원을 이루는 4원소라는 설이 주력했다. 지금 생각하면 우습지만, 당시 사람들은 4개의 원소를 엮으면 사람을 포함한 모든 생명이나 물건을 만들 수 있으리라고 생각했다.

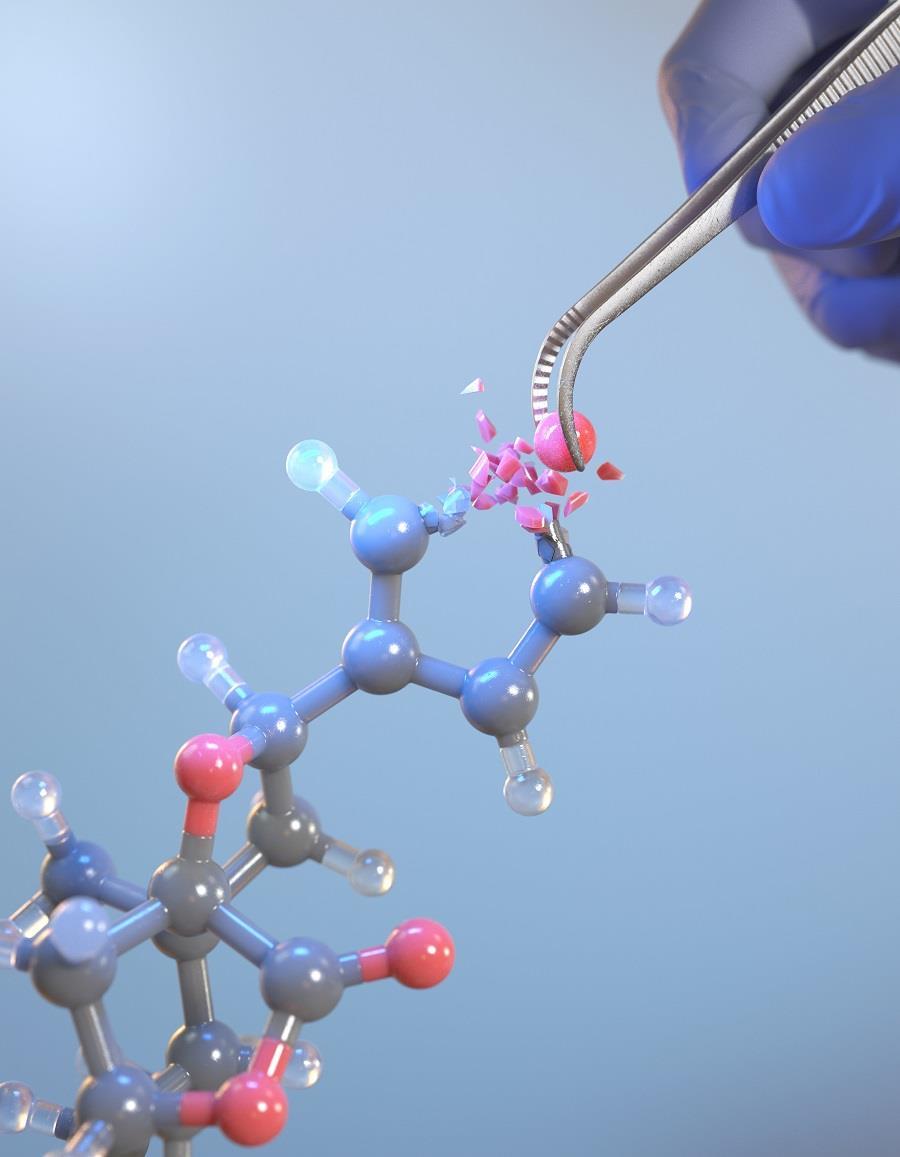

지금은 우리에게 익숙한 ‘원자’라는 개념이 처음 제시된 것은 기원전 400년경의 일이다. 당시 데모크리토스라는 철학자는 만물의 근원을 원자로 지목했다. 그 후 2,000여 년이 흘러서야 원자도 더 작은 단위로 쪼개졌다. 원자가 음(-)의 전기를 가진 전자와 양(+)의 전기를 가진 원자핵으로 이뤄진다는 사실이 밝혀졌기 때문이다. 이후 이 원자핵 역시 양전기를 가진 양성자와 전기가 없는 중성자로 나뉘었다. 이는 꽤 오래도록 정설로 여겨졌다.

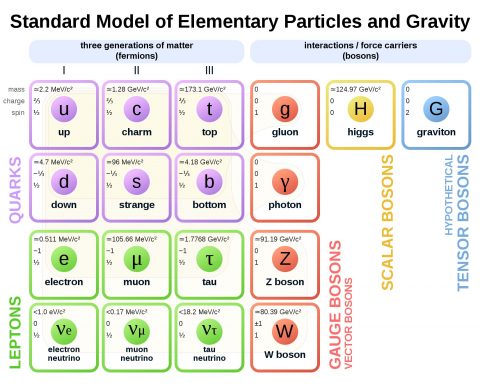

그렇다면 현재의 우리는 ‘세상은 무엇으로 만들어졌을까?’라는 질문에 뭐라고 대답해야 할까. 12개의 ‘기본 입자’라는 답이 정확하다. 현대 물리학을 설명하는 ‘표준모형(standard model)’에서 더 이상 쪼개지지 않는 최소 단위를 기본 입자라 부른다.

세상이 12개의 기본입자와 그리고 각 입자 사이에서 힘을 매개하는 입자로 이뤄진다는 물리 이론을 표준 모형이라고 한다. 태초 우주 탄생의 순간에 이들 12개 입자에 질량을 부여한 입자가 ‘힉스’다. 표준 모형이 예측한 17개의 모든 입자는 발견됐고, 줄줄이 노벨상을 수상했다. 그런데 현대 물리학의 ‘금자탑’인 표준모형이 흔들리기 시작했다. 자연을 설명하는 근본적인 이론이 무너졌다는 의미다. 현대 과학이 풀지 못한 ‘미스터리’의 영역에 있는 중성미자 때문이다.

시에도 등장한 ‘도도한’ 중성미자

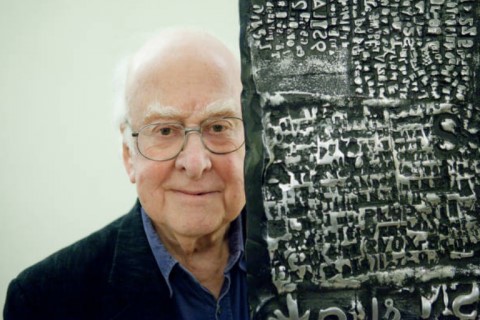

과학 연구의 ‘끝판 왕’으로 여겨지는 중성미자는 어느 한 시인의 시에도 등장했다. 이 시에서 중성미자는 콧대 높고 무뚝뚝하며, 무심한 존재처럼 그려진다. 시인은 이 시를 쓰기 위해 상당한 공부를 했을 것으로 보인다. 시는 중성미자의 특징을 매우 잘 반영하고 있다. 하나씩 살펴보자.

중성미자 그대들은 너무나 작구나

전하도 없고 질량도 없구나

게다가 다른 것과 아무런 상호작용도 없다니

지구는 단지 우스운 하나의 공일 뿐

그들은 간단히 뚫고 지나가 버리네

존 업다이크 「우주의 무뢰한」中

‘중성미자 그대들은 너무나 작구나.’ 중성미자는 앞서 언급한 표준 모형에서 우주를 구성하는 기본 입자 중 하나로, 현재까지 밝혀진 가장 작은 단위다.

‘전하도 없고, 질량도 없구나.’ 중성미자는 전기적으로 중성을 띈다. 시가 쓰인 1960년대에는 중성미자가 질량이 없다고 여겨졌지만, 이후 중성미자도 질량이 있다는 사실이 밝혀졌다.

‘게다가 다른 것과 아무런 상호작용도 없다니.’ 중성미자는 다른 물질과 거의 반응하지 않는다.

‘지구는 단지 우스운 하나의 공일 뿐 그들은 간단히 뚫고 지나가 버리네.’ 중성미자는 아무런 반응 없이 지구를 0.04초 만에 관통한다. 1초에 약 100조 개의 중성미자가 반응하지 않고 사람 몸을 통과한다.

알려진 사실과 풀어야 할 숙제

중성미자의 존재가 처음 예측된 건 1930년.

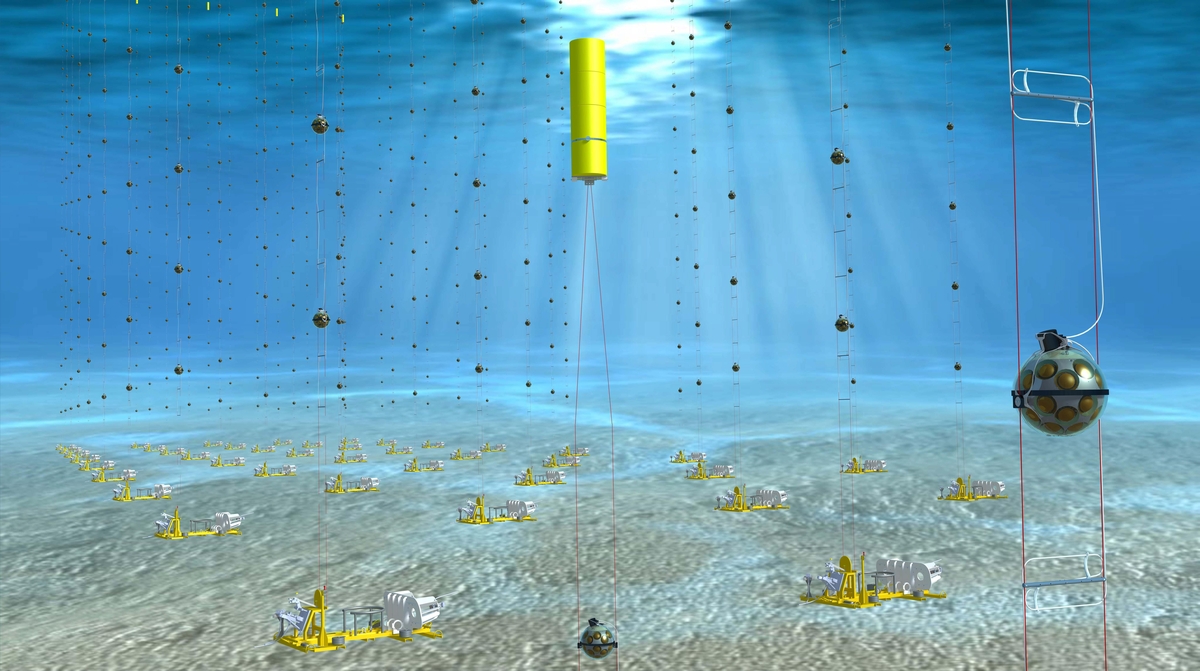

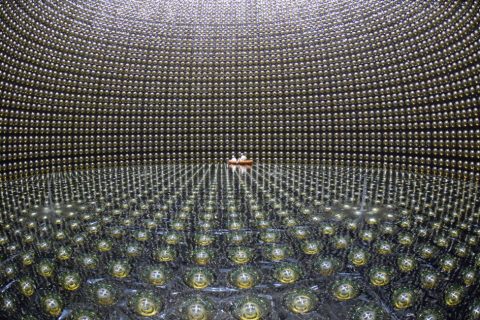

지금까지 세 종류의 중성미자가 존재한다는 사실이 밝혀졌다. 전자 중성미자(e), 타우 중성미자(t), 뮤온 중성미자(m)다. 일본은 지하 1,000m 폐광에 물 3,000t을 담은 탱크가 핵심인 가미오칸데 시설에서 초신성 폭발에서 나온 중성미자를 검출했다.

그리고 가미오칸데 시설을 업그레이드한 ‘슈퍼 가미오칸데’에서 질중성미자가 질량이 있을 때 나타나는 ‘진동(oscillations)’ 현상을 관측했다. 중성미자 진동은 세 종류의 중성미자가 지구로 날아오는 과정에서 옷을 갈아입듯 다른 중성미자로 변하는 현상이다. 뮤온과 전자 중성미자의 발견, 초신성 발 중성미자 검출, 중성미자 진동 발견 등 4개의 중성미자 연구는 모두 노벨상을 받았다. 중성미자 연구에서만 4개의 노벨상이 수여된 것이다.

노벨상을 줄줄이 배출했음에도 중성미자는 여전히 많은 수수께끼를 가진 존재다. 우선, 중성미자가 질량이 있다는 것은 알려졌지만 정확한 질량은 파악하지 못했다.

현재는 세 중성미자의 질량을 상대적으로 비교할 수 있는 수준이다. 지금껏 밝혀진 것 외에 4번째 중성미자가 존재할 가능성도 제시됐다. 또한, 중성미자의 ‘도플갱어’인 반(反)중성미자의 존재 여부도 의문이다. 전자와 양전자처럼 모든 입자는 물리적 성질은 같으나 전하가 반대인 반입자가 있다. 그런데 중성미자의 짝꿍은 아직 발견되지 않았다.

세상이 만들어진 비밀을 품고 있는 입자

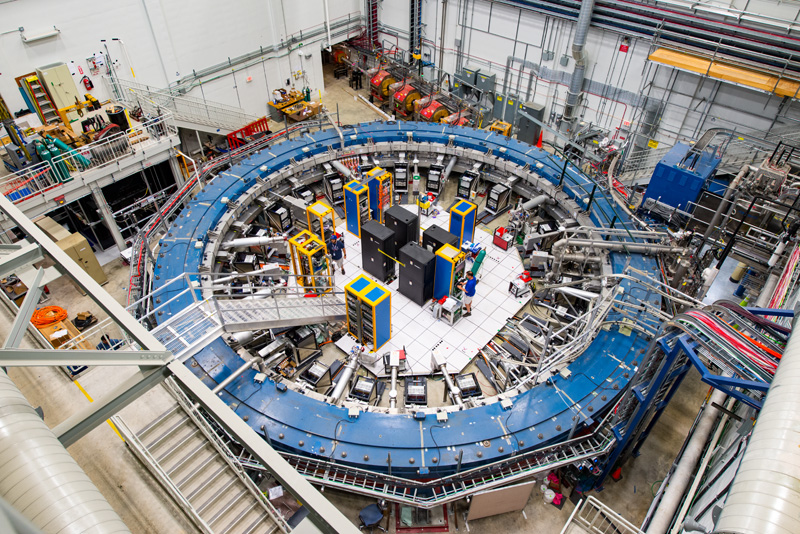

이처럼 의문 가득한 중성미자를 연구하기 위해 전 세계는 땅속 깊은 곳에 지하실험실을 건설하고(관련 기사 보러 가기 - “우주의 비밀을 풀어내는 지하 1,000m 거대 실험실”), 입자를 광속에 가까운 속도로 가속하는 거대한 가속기를 건설한다. 막대한 예산을 들여도 이 도도한 입자의 특성을 규명하는 데 실패할지도 모른다. 성공 확률이 100%가 아닌 연구에 왜 과학자들은 매진하는 걸까. 중성미자가 우주, 세상 그리고 우리의 기원을 설명하는 열쇠이기 때문이다.

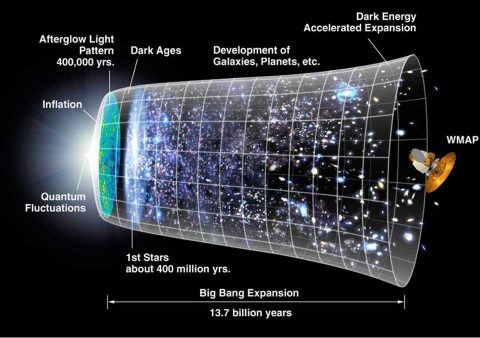

빅뱅 직후 태초의 우주에는 물질과 반물질이 함께 만들어졌다. 물질과 반물질은 서로 만나 폭발하며 대부분 빛이 되어 사라졌다. 그런데 어떤 이유에서인지 반물질보다 물질의 양이 조금 많았고, 덕분에 우주가 만들어질 수 있었다. 물리학자들은 이런 ‘반물질 실종 사건’의 열쇠를 중성미자가 쥐고 있다고 보고 있다. 이 미스터리를 풀려면 우선 중성미자의 질량부터 파악해야 한다.

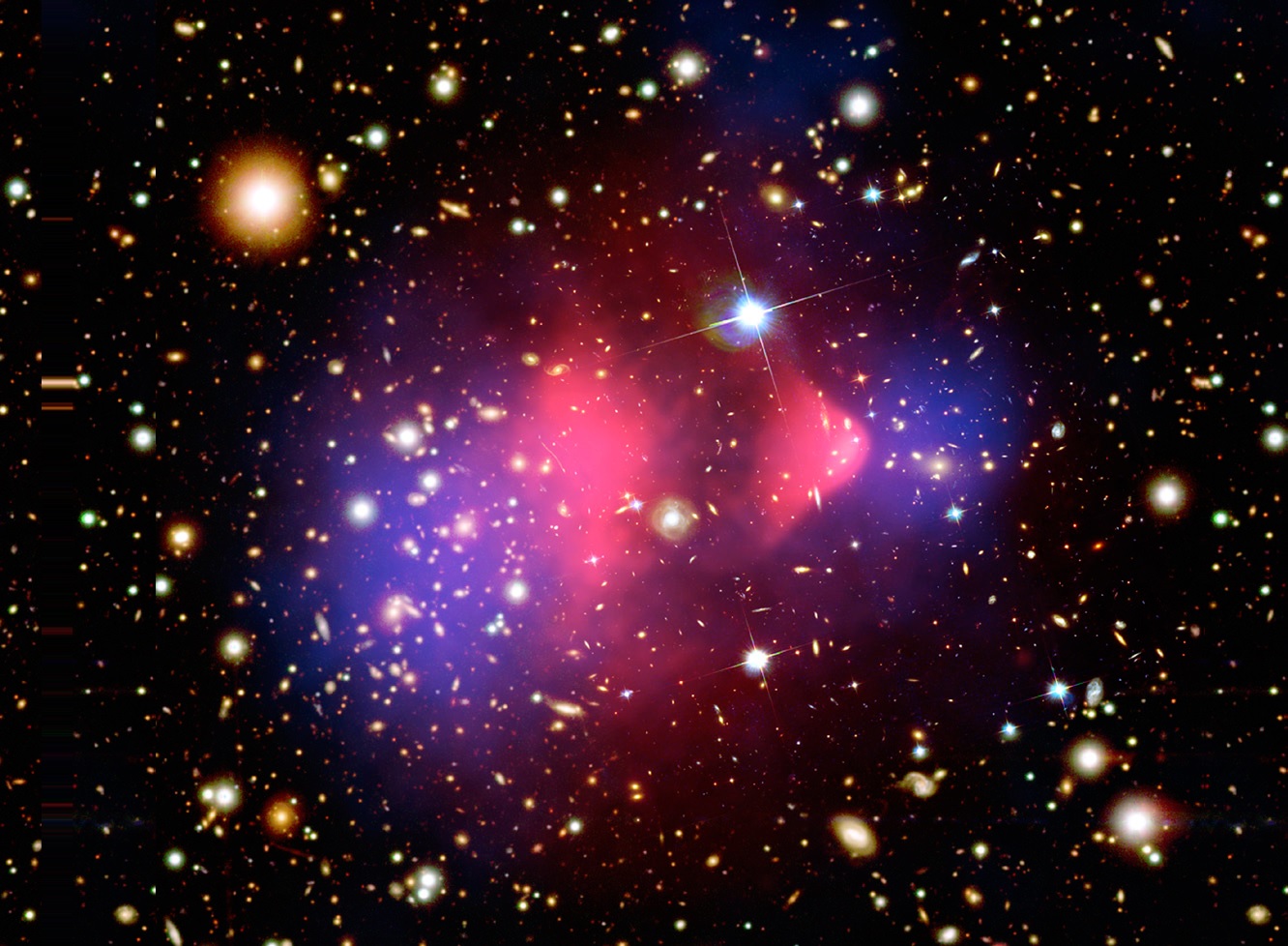

한편, 중성미자의 도플갱어인 반중성미자가 있는지를 검증하는 과정에서 암흑물질을 발견할 수도 있다. 암흑물질은 우주의 26.8%를 차지하지만, 아직까지 실체를 드러낸 적 없는 물질이다. (관련 기사 보러 가기 - “우주의 유령, ‘암흑물질’을 찾아서”)

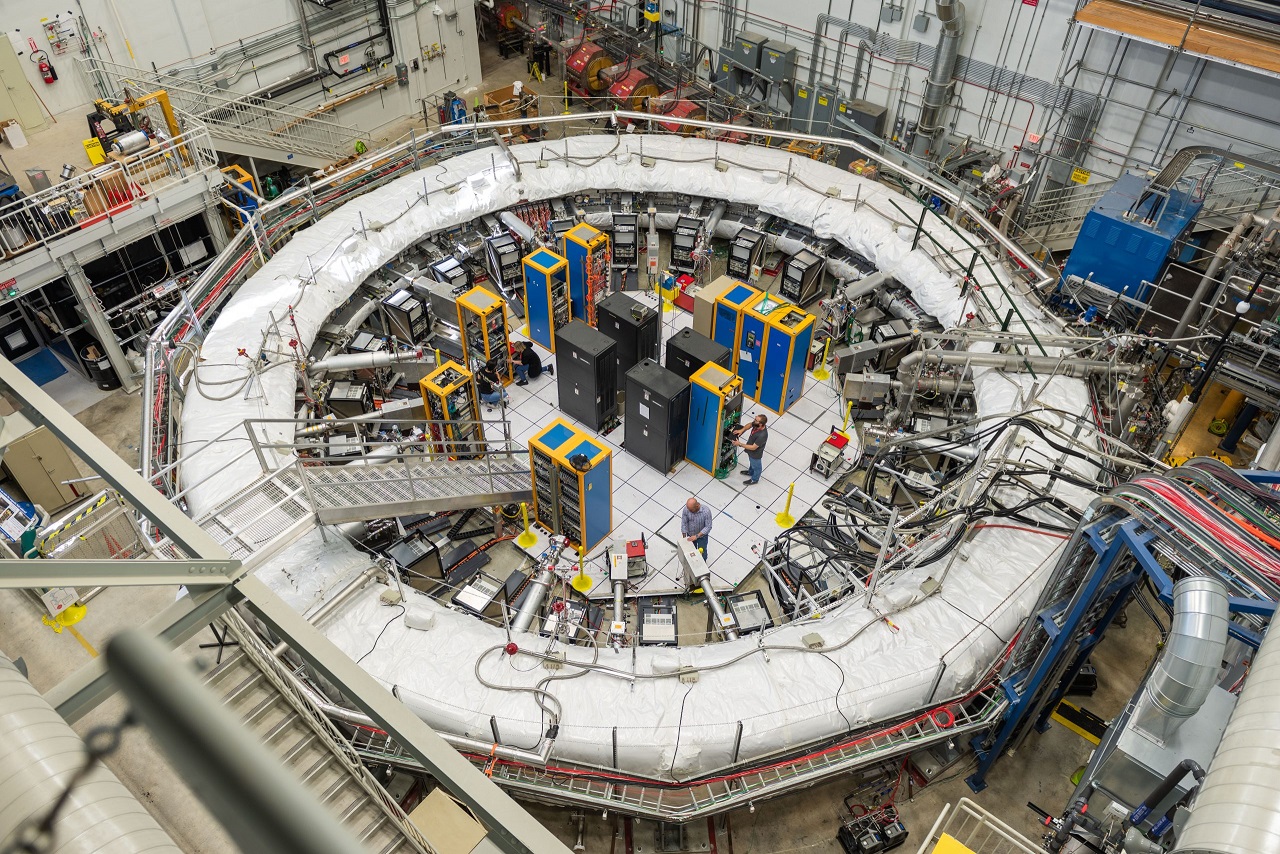

2020년 일본에서 깜짝 놀랄 소식이 전해졌다. 슈퍼 가미오칸데에서 중성미자와 반중성미자의 다른 반응을 실험으로 측정했다는 것이다. T2K라 불리는 실험의 결과다. 일본 연구진은 양성자가속기연구소(J-PARC)에서 인공적으로 뮤온 중성미자와 뮤온 반중성미자를 생성하고, 이를 295km 떨어진 슈퍼 가미오칸데로 쐈다. 슈퍼 가미오칸데에서는 90개의 중성미자와 15개의 반중성미자가 검출됐다. 연구진은 중성미자와 반중성미자의 진동 확률을 비교했는데, 중성미자가 반중성미자보다 더 자주 변한다(진동)는 결론을 내렸다. 즉, 물질과 반물질의 차이가 감지된 것이다.

하지만 아직 물질과 반물질의 차이를 찾았다고 단정 짓긴 어렵다. 슈퍼 가미오칸데 실험의 신뢰도는 2시그마에 불과하다. 어떤 실험의 신뢰도가 3시그마(99.7%)면 ‘힌트’의 범주에 들어가고, 5시그마(99.99994%) 이상이면 ‘발견’으로 인정된다. 실험이 우연히 일어났을 확률을 아직은 배제할 수 없다는 의미다.

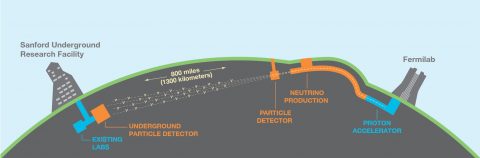

그래서 일본은 8,000억 원을 투입해 감도를 높인 차세대 중성미자 실험 시설인 ‘하이퍼-가미오칸데’를 착공했다. 일본만 투자에 나선 건 아니다. 미국도 2027년 가동을 목표로 1조 7000억 원을 투입해 ‘지하중성미자실험(DUNE)’ 시설을 짓고 있다. 미국 페르미국립연구소(Fermilab)의 가속기에서 생성된 중성미자를 1,300km 떨어진 샌포드지하연구소의 검출기를 이용해 포착한다는 계획이다.

우리나라 과학자들도 한국중성미자관측소(KNO) 검출기를 구축하자는 아이디어를 냈다. 국내 지하에 중성미자 검출기를 설치하고, 일본 가속기연구소에서 생성된 중성미자를 검출하자는 아이디어다. KNO 추진단은 2021년 중성미자 검출시설의 필요성을 담은 보고서를 과학기술정보통신부에 냈다.

중성미자는 우주 현상을 다각도로 관측하는 다중신호 천문학에서 새로운 우주 망원경 역할을 하고 있다. 수십억 년 전 과거를 관찰하는 망원경인 셈이다. 이 망원경을 통해 우리는 자연을 설명할 수 있는 새로운 근본적인 이론을 정립하고, “세상은 무엇으로 만들어졌을까?”라는 질문에 명확한 해답을 도출할 수 있을 것이다.

- 권예슬 리포터

- yskwon0417@gmail.com

- 저작권자 2022-10-19 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터