암흑물질과 반물질은 오랫동안 물리학자들을 괴롭혀온 대표적인 난제들이다. 이러한 두 가지 문제를 모두 해결할 가능성이 있는 연구 방법이 제시되어 관심을 끌고 있다.

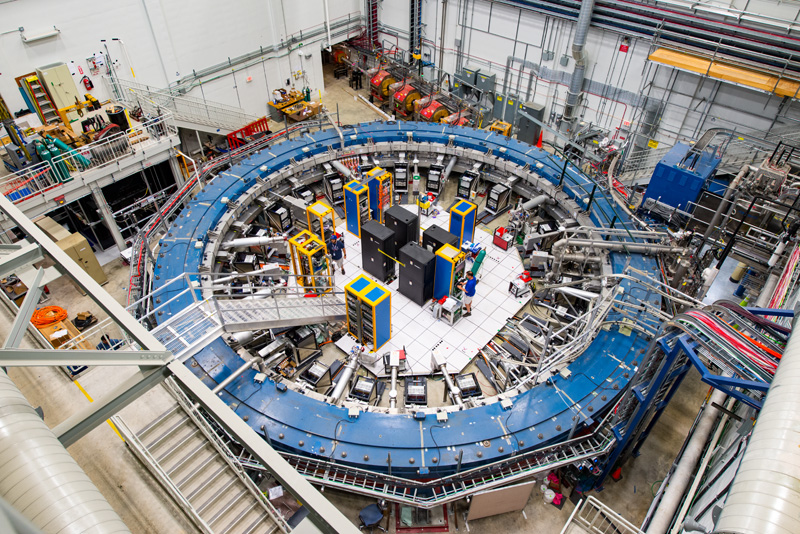

유럽입자물리연구소(CERN)의 ‘중입자-반중입자 대칭 실험(Baryon Antibaryon Symmetry Experiment, BASE)’ 연구팀은 반물질을 이용한 새로운 접근법으로 암흑물질을 찾아내려고 시도했다. 이 연구 결과는 지난 13일 ‘네이처’지에 발표됐다.

우주론의 표준모델에 따르면 보이지 않는 미지의 물질이 전체 우주 질량의 약 85%를 차지한다. 이것을 암흑물질(dark matter)이라 부르며, 그 존재 여부는 은하단의 질량 분포를 계산할 때 광학적 관측으로 얻은 값이 중력 렌즈 효과로 유추한 값보다 현저히 작다는 사실에서 알 수 있다. 그러나 암흑물질은 질량을 지녔음에도 전자기파와 상호작용하지 않기 때문에 아직까지 실체를 파악하지 못했다.

반면에 반물질은 실험실에서 직접 만들고 연구할 수 있다. 물질과 반물질 입자는 거울 속에 비친 모습처럼 반대 전하를 갖기 때문에 만나면 폭발적인 에너지를 내면서 둘 다 소멸한다. 이론적으로는 빅뱅에서 동일한 양의 물질과 반물질이 만들어져야 했지만, 실제로 관측할 수 있는 반물질은 매우 적은 양이다. 그렇다면 반물질이 어디로 사라졌는지 의문이 남는다.

반물질을 이용한 첫 번째 시도

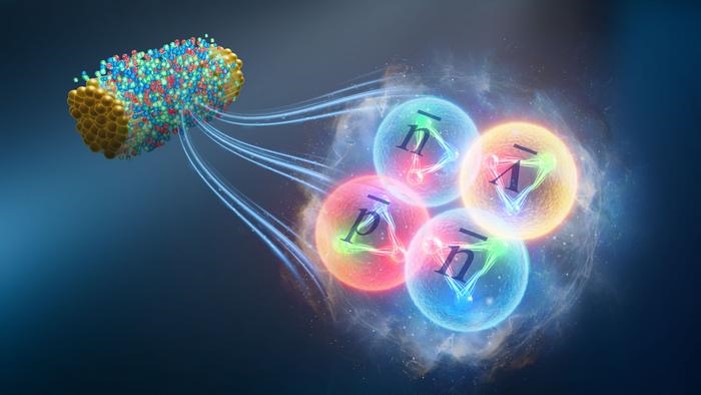

일본 이화학연구소(RIKEN)의 스테판 울머(Stefan Ulmer) 수석 연구원이 주도하는 BASE 국제 공동연구팀은 ‘반양성자(antiproton)’를 이용하여 유력한 암흑물질 후보인 ‘액시온(Axion)’을 찾고 있다.

액시온은 원래 ‘강한 상호작용의 CP 문제(strong-CP problem)’라는 입자 물리학의 미스터리를 해결하기 위해 제안된 가상의 입자로, 엄청나게 적은 질량을 지니고 있을 것으로 추정된다. 최근에서야 과학자들은 액시온이 우주에 존재하는 여분의 질량을 설명할 수 있다는 사실을 깨달았다.

연구진은 반물질이 일반 물질과 다른 방식으로 암흑물질과 상호작용을 한다는 가정하에 연구를 시작했다. 만약 반양성자가 액시온과 반응한 흔적이 발견된다면 암흑물질의 실체를 밝혀낼 수 있다는 것이다.

이번 논문의 제1 저자인 크리스티안 스모라(Christian Smorra) RiKEN 박사후 연구원은 “우리는 처음으로 암흑물질과 반물질 사이의 상호작용을 명시적으로 연구했다. 일반적으로 물질 및 반물질이 암흑물질과 같은 방식으로 상호 작용하리라 추정하지만, 이 가정은 지금까지 실험적으로 적용된 사례가 없다. 왜냐면 암흑물질을 찾는 실험은 물질만 사용해왔기 때문이다”라고 밝혔다.

반양성자의 스핀 세차 운동 변화를 측정

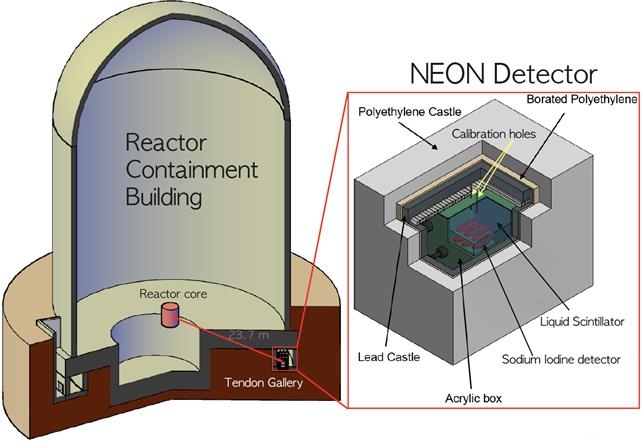

2017년 일본, 독일, 스위스 및 미국의 연구 기관에 소속된 BASE 연구원들은 3개월 동안 정밀 측정을 통해 반양성자의 스핀 세차 운동에 대한 변화를 살폈다. 입자는 자기장 내에서 일정한 스핀 운동을 하는데, 이론상의 암흑물질 입자인 액시온과 상호작용하면 스핀 축을 중심으로 회전하는 방식이 바뀔 수도 있기 때문이다.

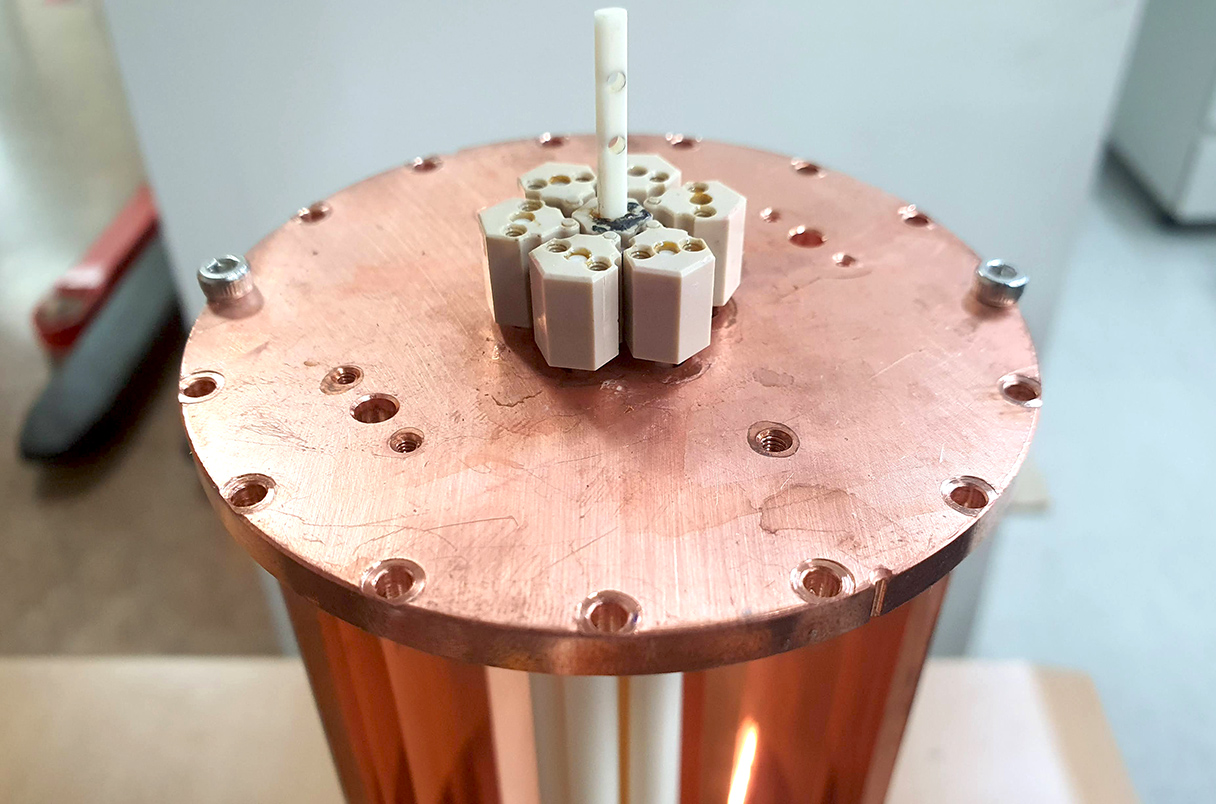

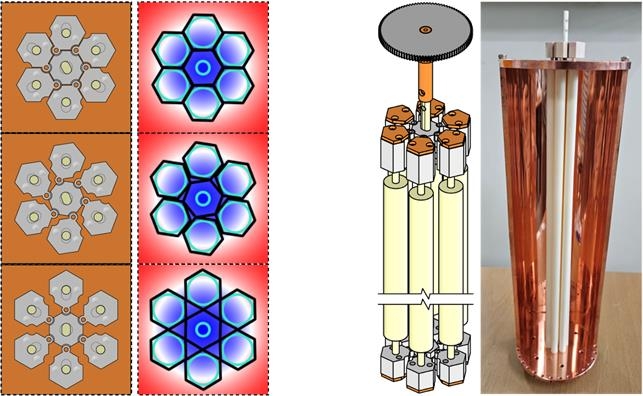

연구팀은 ‘페닝 트랩(Penning trap)’이라는 특수 장치를 설계해서 사용했다. 이 장치는 CERN 반양성자감속기가 생성한 반양성자를 자기장으로 가둘 수 있어서 보통 물질과 접촉하여 소멸하는 것을 방지한다.

이러한 실험은 암흑물질인 액시온의 존재 여부를 확인할 수도 있지만, 우주에 반물질보다 훨씬 많은 물질이 존재하는 이유도 밝힐 수 있다. 만약 반물질이 물질과 다른 방식으로 암흑물질과 반응한다면 빅뱅 이후 반물질이 사라진 주요 원인일지도 모른다.

그러나 첫 번째 실험 결과에서는 아쉽게도 액시온의 흔적을 발견할 수 없었다. 울머 박사는 “이번 실험에서 반양성자의 스핀 세차 주파수가 기대했던 변화를 보이지 않았다. 그러나 기존 천체물리학 관측에 사용된 것보다 5배나 큰 감도 수준을 달성했다. 결과적으로 암흑물질과 반물질 사이의 잠재적 상호작용 강도에 대한 새로운 상한을 정한 것이다”라고 연구 의의를 밝혔다.

앞으로 연구팀은 측정 감도를 더욱 향상시켜 계속 연구를 진행할 예정이다. 만약 액시온이 존재한다고 해도 매우 가벼울 것이므로 질량 범위를 예측해서 감도를 점차 높여가야 한다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2019-11-19 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터