한국은 바다의 색을 즐기기에 더할 나위 없이 좋은 곳이다. 삼면이 바다로 둘러싸여 각기 다른 매력의 바다를 만날 수 있을 뿐 아니라, 계절에 따른 기후와 해류의 변화가 뚜렷하여 사시사철 달라지는 바다의 색깔을 즐길 수 있다. 따뜻한 봄날에 더욱 선명하고 아름다운 바다의 색깔을 감상하며, 한국인의 특권을 마음껏 누렸다.

푸른 바다, 그중에서도 짙은 코발트색 동해바다

동해바다의 푸른색은 짙고 짙어서, 볼수록 심해로 빨려들 것만 같은 느낌을 준다. 실제로도 동해의 깊이는 2,000m에서 3,000m 정도로 매우 깊은데, 그래서 동해를 ‘작은 대양(miniature ocean)’이라고도 부른다. 깊은 덕에 바닥의 부유물이 수면까지 떠오르지 않아 맑은데다 해양 자체의 정화작용이 일어나 정말로 맑은 물을 볼 수 있었다.

동해바다가 실제로 깊은 만큼 깊은 푸른색을 띠는 것은 우연이 아니다. 널리 퍼진 오해 중 하나가 ‘바다색이 푸른 이유는 푸른 하늘이 반사되기 때문이다’라는 것인데, 바다는 ‘원래’ 푸른색이다. 바다의 물 분자 자체가 푸른빛을 가장 많이 산란시키는 특성을 띠고 있다.

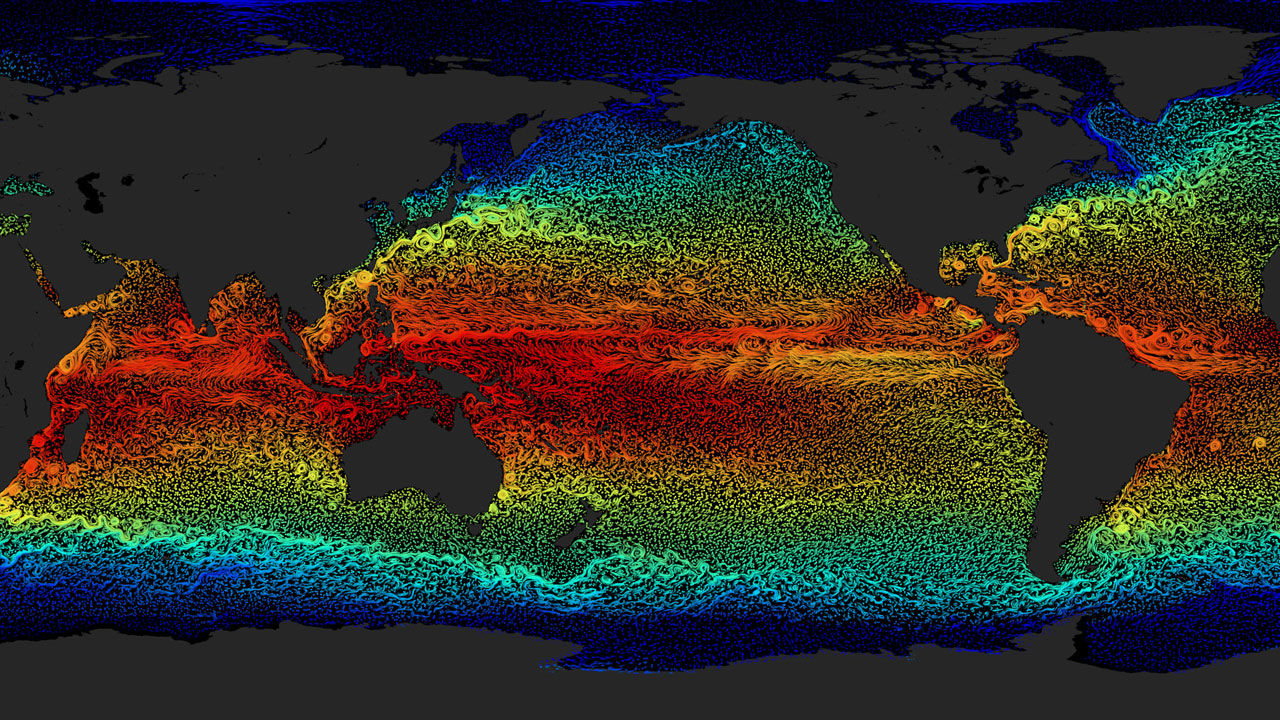

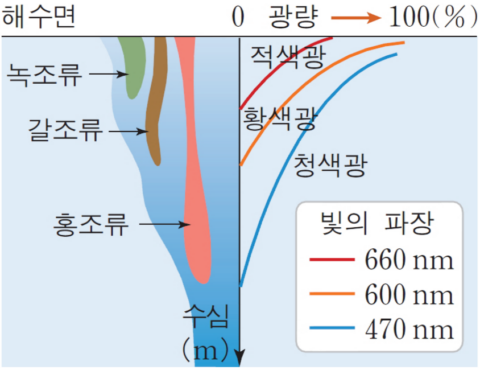

태양 빛이 바다에 닿으면 파장이 가장 긴 붉은빛이 수심 5m 이내 깊이에서 가장 빠르게 흡수된다. 그리고 가장 늦게 흡수되어 바닷속 깊은 곳까지 도달하는 푸른빛이 산란되며 바다가 푸른색을 띠는 것이다. 따라서 얕은 바다나 연안에서는 미처 다 흡수되지 못한 초록빛이나 노란빛이 돌고, 깊은 바다에서는 깊숙한 곳까지 도달할 수 있는 짙은 푸른빛을 띠는 것이다.

이런 원리는 바닷속 해조류의 생태에도 그대로 적용된다. 초록빛을 반사하고 붉은빛으로 광합성을 하는 녹조류는 붉은빛이 도달할 수 있는 얕은 곳에, 노란빛으로 광합성을 하는 갈조류는 비교적 더 깊은 곳까지 서식한다. 푸른빛을 이용해 광합성을 하는 홍조류는 푸른빛이 바닷속 깊이까지 도달하는 만큼 깊은 영역까지 서식한다.

봄에 초록빛으로 물드는 건 바다도 마찬가지

깊은 바다와 달리, 얕은 바다와 연안은 계절적으로 뚜렷한 변화를 보인다. 예컨대 겨울철에는 밝은 황갈색을 띤다. 바람 세기가 세기 때문에 수면 가까이로 올라와 떠다니는 부유물 농도가 크기 때문이다. 여름철이 될수록 사그라지는데, 특히 겨울에서 봄으로 넘어갈 때에는 황갈색에 점점 녹색이 깃들게 된다.

봄철에는 영양염류가 많은 연안의 바다에서 식물성플랑크톤이 번성한다. 식물성플랑크톤은 광합성을 통해 에너지를 얻고, 엽록소를 지니고 있기에 녹색을 띠는 특성이 있다. 따라서 봄이 되면 식물성플랑크톤이 적은 먼바다는 짙푸른 코발트색으로 보이더라도, 연안의 바다는 봄을 알리듯 초록빛으로 물든다.

강이 모여든다, 토파즈 빛이 감도는 서해바다

서해 바다 앞에는 물기 가득한 물결무늬 사막이 펼쳐진 듯했다. 수심이 얕고 조수간만 차가 큰 덕이다. 바닥이 들여다보이는 얕은 바다에서는 황토빛이 돌고, 시선을 멀리 던지면 연안 특유의 회색이 감도는 듯도 했다.

한반도는 동쪽이 높고 서쪽이 낮은 지형으로, 많은 강이 서해로 흘러들어온다. 한강, 금강, 영산강, 북한의 압록강, 대동강, 청천강 등 많은 강들이 맺음 하는 바다여서인지, 서해바다를 보면 황혼의 고요한 평온함이 느껴지는 듯하다. 중국 황하 강에서도 대량의 흙이 유입돼 누런빛을 띤다 하여 익히 ‘황해’라고도 불린다.

여름이 되면 더욱 많은 흙이 흘러들어와 노란빛이 짙어진다고 한다. 여름 휴가철 전, 청록빛 물에 노란 토파즈 색이 감도는 색은 봄철 서해바다만의 매력이다.

오묘한 푸름, 남해바다

남해바다는 계절별로 위치별로 시공간적인 색깔 차이가 심하다고 한다. 해양연구원의 말로는 배를 타고 나가도 바닷물의 특성에 따른 경계(해양전선)가 육안으로도 색깔로 구분이 될 정도라고 한다. 독보적으로 섬이 많은 데다 섬(암반)과 갯벌이 조화를 이루는 독특한 구조이기 때문인 듯하다.

낙동강, 섬진강, 중국 양쯔강 등 많은 강이 흘러든다는 점과 섬이 많다는 점에서 분명 서해바다와 비슷한 면이 있다. 그러나 남해에는 태평양으로부터 굉장히 맑은 물이 유입된다. 쓰시마 섬 아래쪽으로부터 제주도 위쪽과 남해안 쪽으로 ‘크루시오 해류’가 지나간다. 이런 독특한 특성들 덕에 동해와도 서해와도 다른 오묘한 푸른빛이 남해에 있다.

바다색을 과학적으로 연구한다?

여행을 다니며 본 삼면의 바다색이 각기 다른 이유를 알기 위해 한국해양과학기술원(KIOST)에 문의했다. 해양과학자 중에는 '바다의 색깔'을 연구하는 이들이 있는데, KIOST의 박영제 연구원이 바로 해색(海色) 전문가였다.

박영제 연구원은 바다 색깔을 연구하는 것이 식생과 기후, 생태를 보기 위함이라 말했다. 전 세계적으로는 바다색을 통해 적조나 녹조를 측정할 뿐 아니라, 해양 먹이사슬의 가장 아랫부분을 차지하여 '해양의 생산력'이라고도 불리는 식물성플랑크톤의 양을 측정하기 위한 목적이라 설명했다. 특히 한국의 해색연구는 '천리안위성'을 활용하여 바다에 부유하는 물질의 구성성분과 농도, 오염 등을 분석하는 '해양환경'과 관련되어 있다고 밝혔다.

동해와 서해, 남해 중 어느 바다의 색이 가장 좋은지 질문을 받는다면 고르지 못할 것이다. 동해를 보면 역시 맑고 짙푸른 동해가 최고란 생각이 들고, 고즈넉한 서해와 푸르른 남해를 볼 때에도 역시 최고란 생각이 든다. 다만 너무 맑고 깊어 바다의 색깔보다 미세먼지 색깔이 위성에 더 진하게 잡힌다는 동해바다의 색깔은 해색연구가에게는 고민거리일 수도 있겠다. 문득, 유독 에메랄드 빛으로 아름답다고 칭송되는 울릉도와 독도의 바다가 떠올랐다. (울릉도 바다가 유독 아름다운 이유? 기사 바로가기)

- 김미경 리포터

- 95923kim@naver.com

- 저작권자 2022-05-02 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터