우주를 대중에게 가장 활발하게 소개한 인물 중 대표적인 사람은 칼 세이건(Carl Sagan 1934~1996) 이다. 칼 세이건이 1980년 진행한 13부작 우주 다큐멘터리 ‘코스모스’는 천문학 대중화에 크게 기여했다.

그를 뒤이은 천체물리학자로 닐 디그래스 타이슨(Neil deGrasse Tyson 1958~)이 꼽힌다. 닐 타이슨은 아프리카계 미국인이다. 한국에서는 ‘흑인’이라는 단어가 아직은 인종차별이라는 오명을 뒤집어 쓰지는 않았지만, 미국에서 이 단어는 사라지고 대신 아프리카계 미국인이라는 긴 설명을 쓴다.

그가 쓴 스페이스 크로니클(Space Chronicle)이 번역되어 나왔다. '우주탐험, 그 여정과 미래'라는 부제목에서 보듯이, 미국과 전세계인의 가슴을 뜨겁게 했던 야심적인 미국의 우주개발 역사를 돌아보면서 과연 앞으로는 어떻게 해야 할 것인지를 심도있게 분석했다.

이 책은 천체물리학의 과학적인 내용이나, 혹은 하늘의 별처럼 빛나는 천재적인 과학자들의 찬란한 연구성과를 나열하는 데 중점을 둔 것이 아니다. 크로니클(Chronicle)은 연대기, 역사를 말한다. 시간대순으로 기록한 역사를 뜻하는 단어이다.

미국 우주 개발은 냉전(冷戰)의 결과

타이슨은 어째서 미국이 1950년대 후반부터 1960년대 초반에 그렇게 우주개발에 온 정열을 쏟았는지를 과학 이외의 관점에서 설명했다. 원인은 소련이 스푸트니크 로켓을 발사하는데 성공한데 이어 대륙간 탄도미사일 기술을 앞장서서 개발했기 때문이다. 다시 말해 미국이 우주개발에 본격적으로 나선 것은 순수하게 우주를 탐구하려는 열정에서 나왔다기 보다, 전쟁이 일어나면 소련에게 질 것이라는 엄청난 위기감에서 진행됐다.

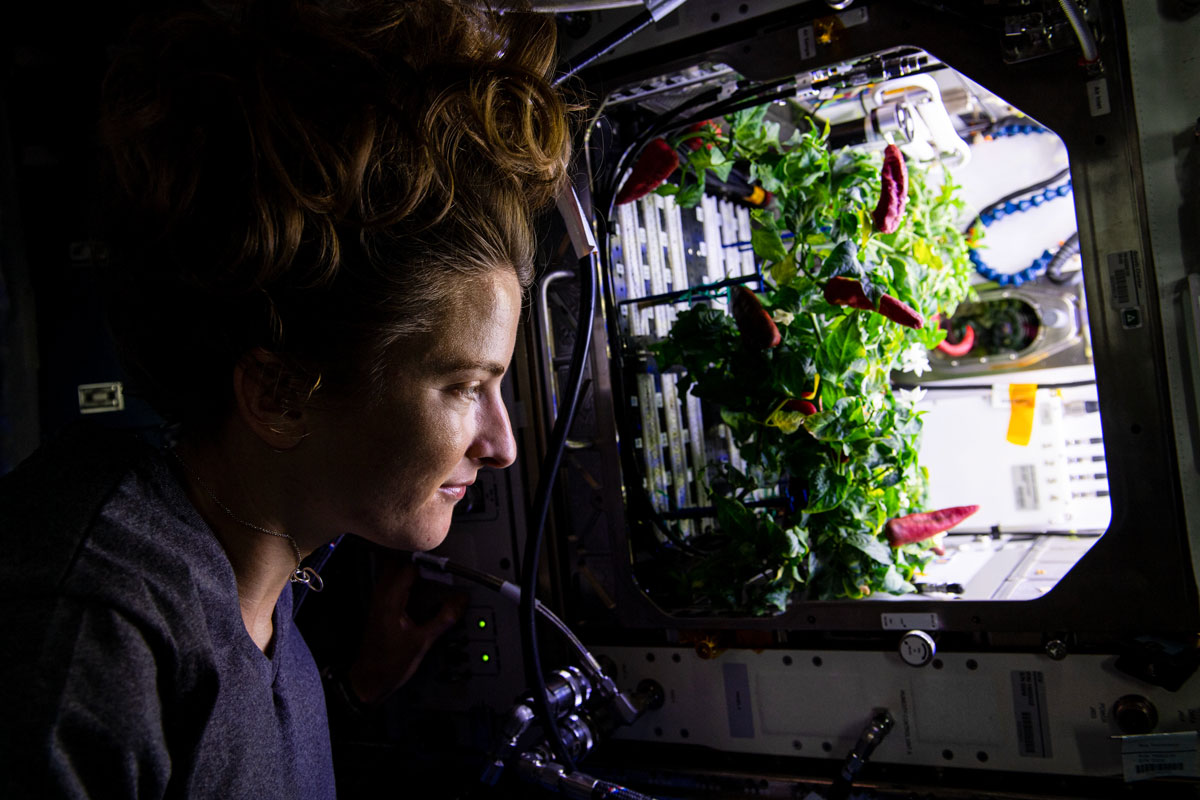

그리고 그 결과로서 탄생한 조직이 바로 미국항공우주국(NASA)이다. 나사는 지금까지 우주개발에서 온 인류를 전진시키는 중요한 결과를 많이 냈지만, 최근들어 예전 같은 활기는 많이 위축된 상태이다.

닐 타이슨은 대중에 대해 세심한 관심을 기울인 점이 곳곳에서 드러난다. 대표적인 것이 아직도 유투브나 인터넷에 떠도는 우주착륙 사기설에 대한 반박이다. 음모를 좋아하는 의심쟁이들은 아폴로 11호가 달에 착륙해서 미국 국기를 꼽았을 때, 국기가 뻣뻣하게 펼쳐진 것을 들어 ‘바람이 불지 않는 달에서 어떻게 미국 국기가 펼쳐질 수 있었는지’ 의문을 제기한다. 그리고 아폴로의 달 착륙은 사기라는 당치않은 음모론을 곳곳에 퍼트린다.

닐 타이슨은 달에 바람이 불지 않기 때문에 국기가 펴지지 않을 것을 우려해서 미리 국기 위쪽에 심을 넣어 국기가 펴지도록 준비했다는, 사소하지만 친절한 설명도 곁들였다.

닐 타이슨은 시종일관 열정적으로 지금처럼 미국이 우주개발에 소극적이면 앞날이 어둡다는 점을 이야기하고 있다.

“과학 투자 줄이면 동굴 속에 갇힌다”

타이슨은 미국인 사이에 점점 더 과학과 공학에 대한 이해도가 떨어진다고 우려하고 있다. 미국인들이 과학적으로 무지하게 변하는 사태에 깊은 우려를 표시하는 대목이 곳곳에 깔려있다. ‘평균’을 낼 수 없는 것에도 무조건 평균을 내려는 사람에게 이런 비유로 꼬집는다. “인간은 평균적으로 유방 하나에 고환 하나를 달고 다닌다.”

어떤 강연회에서 마지막 질문자가 나와 타이슨에게 다음과 같은 질문을 던진 적이 있다.

“앞으로 1년 후에 과학과 공학에 대한 정부지원이 완전히 끊겼는데 의회에서 당신에게 프로젝트 하나를 의뢰한다면 어떻게 하시겠습니까?” 선거에서 공화당과 민주당이 대중에게 영합하는 정책을 내 놓을 것을 우려하는 질문이었다. 닐 타이슨은 이렇게 답변했다.

“그 돈으로 배를 만들어서 과학에 아낌없이 투자하는 나라로 가겠습니다. 그러는 사이에 미국인들은 동굴속으로 들어가 원시인처럼 살게 될 것입니다. 과학과 공학에 투자하지 않는 나라는 동굴 말고 갈 곳이 없기 때문입니다.”

타이슨의 심각한 우려는 몇 가지 숫자를 대면 금방 비교가 된다. 중국 대학들이 매년 50만 명의 과학자와 공학자를 배출하는데, 미국은 기껏해야 7만 명에 불과하다. 미국에서 우주관련 산업에 종사하는 사람의 숫자가 보잉 15만 명, 록히드 마틴 12만 명, 노스럽 그루먼 12만 명, 제너럴 다이내믹스 9만 명, 나사 1만8000명에 행성협회 · 우주협회 · 화성협회 회원 10만 명 등 잘 해야 50만 명인데 이는 미국 인구의 0.17%에 불과하다는 식이다.

사람들은 미국 정부가 똑똑한 과학자들을 먹여 살리기 위해 거액의 예산을 쓴다고 생각하지만, 실제로 미국 정부 예산 중 우주개발에 들어가는 비용은 0.5% 밖에 안된다.

닐 타이슨은 처음부터 끝까지 가슴을 울리는 애국심에서 이 책을 썼다. “21세기 경제력은 과학기술에서 탄생한다. 산업혁명시대도 국력은 과학기술이 좌우했다. 미국은 지금 쇠퇴기를 겪고 있다. 미래를 꿈꾸는 사람이 없는 것이다.”

미국은 2007년 맨하튼의 증기파이프가 파열돼 사람들이 죽었고, 미시시피 강의 8차선 다리가 붕괴했으며, 2005년 허리케인이 뉴올리언스의 제방을 무너뜨렸다. 이런 일이 자꾸 벌어지는 원인으로 타이슨은 “세계 최고의 기술 보유국이 이디오크라시(idiocracy)로 옮겨가기 때문이며, 나는 미국이 이디오크라시로 가는 것을 항상 걱정하고 있다”고 절절한 마음을 표시했다.

번역자인 박병철 박사의 후기는 이 책의 성격을 잘 요약했다.

“나는 20여 년 동안 다양한 책을 번역해왔지만, 오직 미국인만을 위해 집필한 책을 번역하기는 이번이 처음이다. 제아무리 강대국이라 해도 문제점이 있기 마련이겠으나 겉으로 쉽게 드러나지 않는 ‘정치와 과학의 불협화음’을 심도있게 접하는 것은 흔한 경험이 아닐 것이다.”

미국 항공우주국은 그래서 로켓개발이나 우주탐사 연구의 상당부분을 민간 기업에 이양하는 정책을 조금씩 실행하고 있다. 이 혜택을 본 대표적인 인물이 우주개발회사인 스페이스 X를 설립한 일론 머스크(Elon Musk)이다.

1958년 NASA가 설립된 해에 태어난 타이슨은 브롱크스 과학고등학교를 졸업하고 하버드 대학에서 물리학을 공부한 후 컬럼비아 대학에서 천체물리학 박사를 받았다. 현재 미국 자연사 박물관 부설 헤이든 천문관의 천체물리학자이면서 과학대중화에 앞장선 과학 커뮤니케이터이다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2016-02-25 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터